标准规范下载简介和预览

在线阅读

陕西省工程建设标准

居住建筑节能设计标准

Design standard for energy efficiency of residential buildings

DBJ 61-65-2011

主编部门: 陕西省住房和城乡建设厅

批准部门: 陕西省住房和城乡建设厅

陕西省质量技术监督局

实施日期:2012年05月01日

陕西省住房和城乡建设厅 陕西省质量技术监督局 文件

陕建发[2012]83号

关于发布陕西省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》的通知

各设区市建设规划局(建委)、质量技术监督局,杨凌示范区规划建设局、质量技术监督局,省级各有关部门:

由陕西省建筑标准设计办公室、西安市城乡建设委员会、西安建筑科技大学共同主编的陕西省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》,已经省住房和城乡建设厅与省质量技术监督局组织有关部门和专家审定通过,现发布为陕西省工程建设地方标准,编号为DBJ 61-65-2011,依据《陕西省工程建设地方标准化工作管理办法》,现予以发布,自2012年5月1日起实施。

本标准由省住房和城乡建设厅负责归口管理,省建筑标准设计办公室负责出版、发行及具体条文技术解释。

陕西省住房和城乡建设厅

陕西省质量技术监督局

二〇一二年三月二十九日

关于同意陕西省《居住建筑节能设计标准》地方标准备案的函

陕西省住房和城乡建设厅:

你厅《关于陕西省工程建设标准<居住建筑节能设计标准>申请备案的函》(陕建函[2011]1005号)收悉。经研究,同意该标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案,其备案号为:J 12026-2012。其中,同意将第4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.2.2、4.2.3、4.2.8、5.1.1、5.1.7、5.1.8、5.2.3、5.2.4、5.2.9、5.2.13、5.2.19、5.2.20、5.3.3、5.4.3、5.4.7条作为强制性条文。

该项标准的备案公告,将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

附件:陕西省地方标准《居住建筑节能设计标准》强制性条文。

中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司

二〇一二年三月五日

前言

为了贯彻落实国家节约能源、保护环境的方针政策,根据陕西省住房和城乡建设厅“关于对《陕西省居住建筑节能设计标准》编制计划立项的批复”(陕建函[2010]500)号文件,由陕西省建筑标准设计办公室协同有关单位编制而成。

本标准是编制组结合陕西省建筑节能工作的实际,在总结实践经验,进行调查研究,广泛征求设计、科研、施工及开发建设等单位意见,并对主要问题进行了专题论证,具体内容进行了反复讨论、协调和修改的基础上,并经专家委员会审查定稿。

本标准的主要内容是:总则,术语和符号,气候分区和室内热环境计算参数,建筑与围护结构热工设计,采暖、通风和空调系统节能设计,太阳能利用等。

本标准中黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本标准由陕西省住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释,由陕西省建筑标准设计办公室负责具体技术内容的解释。

本标准在执行过程中,请各单位注意积累经验,随时将有关意见和建议反馈给陕西省建筑标准设计办公室(地址:西安市金花北路32号,邮编:710032,电话:029-83227995,邮箱:shaanxi biaozhun@163.com)以供今后修订时参考。

本标准主编单位:陕西省建筑标准设计办公室

西安市城乡建设委员会

西安建筑科技大学

本标准参编单位:中国建筑西北设计研究院

中联西北工程设计研究院

陕西省建筑科学研究院

北京振利高新技术有限公司

万华节能建材股份有限公司

本标准主要起草人员:闫增峰 付涛 侯钢平 薛建华 屈兆焕 季伟 柳成辉 金贵实 高如 邓军 任普亮 黄振利 刘钢 张园 白军荣

本标准主要审查人员:李建广 谢积绪 霍小平 王光中 张欧 鱼向荣 王生太 韦宏利 李鹏 丁守宽 薛嘉瑞 梁晓农 时炜 孙小强

1 总 则

1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、保护环境的法律、法规、政策和标准,改善全省居住建筑热环境,提高采暖和空调的能源利用效率,结合本省实际,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于全省行政区新建、改建和扩建城镇居住建筑的节能设计。

1.0.3 全省居住建筑必须进行节能设计,在保证室内热环境质量的前提下,建筑热工和暖通空调设计应将采暖和空调能耗控制在规定的范围内。

1.0.4 居住建筑的设计在条件许可时应积极推广和利用可再生能源。

1.0.5 居住建筑的节能设计,应符合本标准的规定,本标准未涉及的内容,尚应符合国家现行有关标准的规定。

.

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 采暖度日数 heating degree day based on 18℃

一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将该日平均温度与18℃的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的采暖度日数。

2.1.2 空调度日数 cooling degree day based on 26℃

一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将该日平均温度与26℃的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的空调度日数。

2.1.3 计算采暖期天数 heating period for calculation

对于采暖地区,采用滑动平均法计算出的累年日平均温度低于或等于5℃的天数。计算采暖期天数仅供建筑节能设计计算时使用,与当地法定的采暖天数不一定相等。

2.1.4 计算采暖期室外平均温度 mean outdoor temperature du-ring heating period

采暖地区计算采暖期室外的日平均温度的算术平均值。

2.1.5 典型气象年 typical meteorological year

以近10年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近10年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理。

2.1.6 建筑物体形系数 surface to volume ratio

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中,不包括地面和不采暖楼梯间内墙及户门的面积。

2.1.7 热惰性指标 index of thermal inertia

表征围护结构抵御温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于各构造层材料热阻与蓄热系数的乘积之和。

2.1.8 建筑物耗热量指标 index of heat loss of building

对于采暖地区,在计算采暖期室外平均温度条件下,为保持室内设计计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的需由室内采暖设备供给的热量。

2.1.9 围护结构传热系数 heat transfer coefficient of buildinge-nvelope

在稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1℃,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。

2.1.10 外墙平均传热系数 mean heat transfer coefficient of e-xtemal wall

考虑了外墙上存在的热桥影响后得到的外墙平均传热系数。

2.1.11 围护结构传热系数的修正系 modification coefficient of building envelope

考虑太阳辐射对围护结构传热的影响而引进的修正系数。

2.1.12 窗墙面积比 window to wall ratio

某朝向的外窗洞口总面积与同朝向的墙面总面积(含窗洞口面积)之比。

2.1.13 参照建筑 reference building

参照建筑是一栋符合节能标准要求的假想建筑。是夏热冬冷地区作为围护结构热工性能综合判断时,与设计建筑相对应的,计算全年采暖和空气调节能耗的比较对象。

2.1.14 锅炉运行效率 efficiency of boiler

采暖期内锅炉实际运行工况下的效率。

2.1.15 室外管网热输送效率 efficiency of network

管网输出总热量与输入管网的总热量的比值。

2.1.16 耗电输热比 ratio of electricity consumption to transfer-ied heat quantity

在采暖室内外计算温度下,全日理论水泵输送耗电量与全日系统供热量比值。

2.1.17 太阳能保证率 solar fraction

太阳能热水器中由太阳能提供的热量占系统总供热量的百分率。

2.2 符 号

2.2.1 气象参数

HDD18——采暖度日数,单位:℃·d:

CDD26——空调度日数,单位:℃·d;

Z——计算采暖期天数,单位:d;

te——计算采暖期室外平均温度,单位:℃;

ρ——计算采暖期室外空气密度,单位:kg/m³。

2.2.2 建筑物

S——建筑物体形系数,单位:1/m;

D——热惰性指标,无因次;

qH——建筑物耗热量指标,单位:W/㎡;

K——围护结构传热系数,单位:W/(㎡·K);

Km——外墙平均传热系数,单位:W/(㎡·K);

εi——围护结构传热系数的修正系数,无因次。

2.2.3 采暖系统

η1——室外管网热输送效率,无因次;

η2——锅炉运行效率,无因次;

EHR——耗电输热比,无因次。

2.2.4 太阳能热水系统

f——太阳能保证率,%。

3 气候分区和室内热环境计算参数

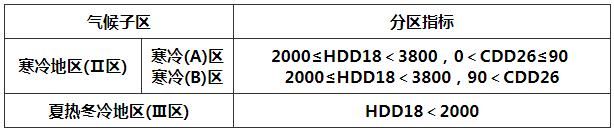

3.0.1 依据采暖度日数(HDD18)和空调度日数(CDD26),可将全省划分成为表3.0.1所示的3个气候子区。

表3.0.1 居住建筑节能设计气候子区

3.0.2 寒冷地区冬季采暖室内热环境计算参数的选取应符合下列规定:

1 卧室、起居室室内设计计算温度应取18℃;

2 换气次数应取0.5h-1。

3.0.3 夏热冬冷地区冬季采暖室内热环境计算参数的选取应符合下列规定:

1 卧室、起居室室内设计温度应取18℃;

2 换气次数应取1.0h-1。

3.0.4 夏热冬冷地区夏季空调室内热环境计算参数的选取应符合下列规定:

1 卧室、起居室室内设计温度应取26℃;

2 换气次数应取1.0h-1。

.

4 建筑与围护结构热工设计

4.1 一般规定

4.1.1 建筑群的总体布置,单体建筑的平、立面设计和门窗的设置,应考虑冬季利用日照并避开冬季主导风向,夏热冬冷地区应有利于自然通风。

4.1.2 建筑物宜朝向南北或接近朝向南北,主要房间宜避免夏季受东、西向日晒。寒冷地区,建筑物不宜设有三面外墙的房间。

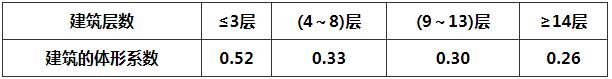

4.1.3 寒冷地区居住建筑的体形系数不应大于表4.1.3规定的限值,当体形系数大于表4.1.3规定的限值时,必须按照本标准第4.3节的要求进行围护结构热工性能的权衡判断。

表4.1.3 寒冷地区居住建筑的体形系数限值

4.1.4 夏热冬冷地区居住建筑的体形系数不应大于表4.1.4规定的限值,当体形系数大于表4.1.4规定的限值时,必须按照本标准第4.4节的要求进行围护结构热工性能的综合判断。

表4.1.4 夏热冬冷地区居住建筑的体形系数限值

4.1.5 寒冷地区、夏热冬冷地区建筑不同朝向外窗(含阳台门的透明部分)的窗墙面积比不应大于表4.1.5规定的限值,当设计建筑的窗墙面积比不符合表4.1.5的规定时,必须根据建筑物所处城镇的气候分区区属,按照本标准第4.3节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断或按照4.4节的规定进行围护结构热工性能的综合判断,且寒冷地区在进行权衡判断时,各朝向的窗墙面积比最大也只能比表4.1.5中的对应值大0.1。

表4.1.5 居住建筑的窗墙面积比限值

注:1 朝向“北”代表从北偏东小于60°至北偏西小于60°的范围;“东、西”代表从东偏北小于等于30°至东偏南小于60°或西偏北小于等于30°至西偏南小于60°的范围;“南”代表从南偏东小于等于30°至南偏西小于等于30°的范围。

2 敞开式阳台的阳台门上部透明部分应计入外窗面积,下部不透明部分不应计入外窗面积。

4.1.6 寒冷地区楼梯间及外走廊与室外相邻外墙上的开口处应设置密闭的门、窗。

4.2 围护结构热工设计

4.2.1 各区、县(市)气候分区区属及采暖度日数(HDD18)和空调度日数(CDD26)应按本标准附录A的规定确定。

4.2.2 寒冷(A)(B)区建筑围护结构各部分的传热系数不应大于表4.2.2-1规定的限值,周边地面和地下室外墙的保温材料层热阻不应小于表4.2.2-1规定的限值,当建筑围护结构的热工性能参数不满足上述规定时,必须按照本标准第4.3节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。寒冷(B)区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.2-2规定的限值。

表4.2.2-1 寒冷(A)(B)区围护结构传热系数和保温材料层热阻限值

注:1 分隔采暖与非采暖空间的隔墙和户门传热系数必须达标。

2 分隔非采暖空间与室外空间的外门不应通透并应有随时关闭的可靠措施,且传热系数必须达标。

3 周边地面和地下室外墙的保温材料层不包括土壤、混凝土地面和墙体。

4 地下室外墙(与土壤接触的外墙)保温材料层热阻R必须达标。

表4.2.2-2 寒冷(B)区外窗综合遮阳系数限值

4.2.3 夏热冬冷地区建筑围护结构各部分的传热系数不应大于表4.2.3-1规定的限值,不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数不应大于表4.2.3-2规定的限值,外窗综合遮阳系数应符合表4.2.3-2的规定。当设计建筑的围护结构或外窗的热工性能参数不符合表4.2.3-1和表4.2.3-2的规定时,必须按照本标准第4.4节的规定进行围护结构热工性能的综合判断。

表4.2.3-1 夏热冬冷地区围护结构传热系数限值

表4.2.3-2 夏热冬冷地区外窗传热系数和外窗综合遮阳系数限值

4.2.4 围护结构热工性能参数计算应符合下列规定:

1 建筑物的面积和体积应按本标准附录B的规定计算确定;

2 外墙的传热系数指考虑了墙上存在的热桥影响后计算得到的外墙平均传热系数,外墙平均传热系数应按本标准附录C的规定计算;

3 寒冷地区周边地面的传热系数应按本标准附录D的规定计算;

4 窗的综合遮阳系数应按下式计算:

式中: SC——窗的综合遮阳系数;

SCC——窗本身的遮阳系数;

SCB——玻璃的遮阳系数;

FK——窗框的面积;

FC——窗的面积,FK/FC为窗框面积比,塑钢窗或木窗的窗框面积比可取0.30,铝合金窗窗框面积比可取0.20;

SD——外遮阳的遮阳系数,应按本标准附录E的规定计算。

5 当夏热冬冷地区屋顶和外墙的传热系数满足本标准表4.2.3-1的限值要求,但热惰性指标D≤2.0时,应按照《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93第5.1.1条来验算屋顶和东、西向外墙的隔热设计要求;

6 当夏热冬冷地区屋顶、外墙用混凝土、砖等重质材料构成,且其面密度ρ≥200kg/㎡时,可不计算热惰性指标,直接认定屋顶、外墙的热惰性指标满足要求;

7 夏热冬冷地区楼板的传热系数可按装修后的情况计算。

4.2.5 设计建筑外窗的传热系数及外窗玻璃遮阳系数应采用有资质的检测机构的实测值,如无测定值时,应进行计算或按附录F确定。

4.2.6 寒冷(B)区建筑的南向外窗(包括阳台的透明部分)宜设置水平遮阳或活动遮阳,东、西向的外窗宜设置活动遮阳。夏热冬冷地区建筑东、西向的外窗应设置挡板式遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳,南向外窗(包括阳台门的透明部分)宜设置水平遮阳或可以遮住窗户正面的活动外遮阳。外遮阳的遮阳系数应按本标准附录E确定。当设置了可以遮住正面的活动外遮阳时,应认定满足本标准第4.2.2条和第4.2.3条对外窗遮阳的要求。

4.2.7 寒冷地区居住建筑不宜设置凸窗。寒冷地区北向的卧室、起居室不应设置凸窗。

寒冷地区设置凸窗时,凸窗凸出(从外墙面至凸窗外表面)不应大于400mm;凸窗的传热系数限值应比普通窗降低15%,且其不透明部分(顶、底、侧面)的传热系数不应大于外墙的传热系数限值。

夏热冬冷地区设置凸窗时,窗的传热系数限值应比本标准表4.2.3-2中的相应值小10%,且其不透明部分(顶、底、侧面)的传热系数不应大于外墙的传热系数限值。

当计算窗墙面积比时,凸窗的窗面积和凸窗所占的墙面积应按窗洞口面积计算。

4.2.8 建筑物1~6层的外窗和敝开式阳台门的气密性等级,不应低于国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008中规定的4级;7层及7层以上的外窗及敝开式阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的6级。

4.2.9 夏热冬冷地区外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的5%。多层住宅外窗宜采用平开窗。

4.2.10 寒冷地区封闭式阳台的保温应符合下列规定:

1 阳台和直接连通的房间之间应设置隔墙和门、窗;

2 当阳台和直接连通的房间之间不设置隔墙和门、窗时,应将阳台作为所连通房间的一部分,阳台与室外空气接触的外窗、墙板、顶板、地板的传热系数必须符合本标准第4.2.2条的规定,阳台的窗墙面积比必须符合本标准第4.1.5条的规定;

3 当阳台和直接连通的房间之间设置隔墙和门、窗,且所设隔墙、门、窗的传热系数不大于本标准第4.2.2条表中所列外墙、外窗限值,窗墙面积比不超过本标准表4.1.5的限值时,可不对阳台外表面作特殊热工要求。

4.2.11 外窗(门)框与墙体之间的缝隙,应采用高效保温材料填堵,不得采用普通水泥砂浆补缝。

4.2.12 寒冷地区的外窗(门)洞口的侧墙面应做好保温处理,应保证窗(门)洞口的侧墙面内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度,减少附加热损失。

4.2.13 寒冷地区的外墙和屋面变形缝应进行保温处理,以保证变形缝两侧墙体和屋顶的内表面温度在室内空气设计温、湿度条件下不低于露点温度。

4.2.14 寒冷地区的地下室外墙应根据地下室不同用途,进行保温处理。

4.2.15 夏热冬冷地区围护结构的外表面宜采用浅色饰面材料。平屋顶宜采取绿化、涂刷隔热涂料等隔热措施。

4.2.16 采用分体式空气调节器(含风管机、多联机)时,室外机的安装必须符合下列规定:

1 应稳定牢固,不应存在安全隐患;

2 室外机的换热器应通风良好,排出空气与吸入空气之间应避免气流短路;

3 应便于室外机的维护;

4 应尽量减小对周围环境的热影响和噪声影响。

4.3 寒冷地区围护结构热工性能的权衡判断

4.3.1 建筑围护结构热工性能的权衡判断应以建筑物耗热量指标为判据。

4.3.2 计算得到的所设计居住建筑的建筑物耗热量指标应小于或等于本标准附录A中表A.0.1-2的限值。

4.3.3 所设计建筑的建筑物耗热量指标应按下式计算:

式中:qH——建筑物耗热量指标(W/㎡);

qHT——折合到单位建筑面积上单位时间内通过建筑围护结构的传热量(W/㎡);

qINF——折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物空气渗透耗热量(W/㎡);

qIH——折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物内部得热量,取3.8W/㎡。

4.3.4 折合到单位建筑面积上单位时间内通过建筑围护结构的传热量应按下式计算:

式中:qHq——折合到单位建筑面积上单位时间内通过墙的热量(W/㎡);

qHw——折合到单位建筑面积上单位时间内通过屋顶的传热量(W/㎡);

qHd——折合到单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量(W/㎡);

qHmc——折合到单位建筑面积上单位时间内通过门、窗的传热量(W/㎡);

qHy——折合到单位建筑面积上单位时间内非采暖封闭阳台的传热量(W/㎡)。

4.3.5 折合到单位建筑面积上单位时间内通过外墙的传热量应按下式计算:

式中:qHq——折合到单位建筑面积上单位时间内通过外墙的传热量(W/㎡);

tn——室内计算温度,取18℃;当外墙内侧是楼梯间时,则取12℃;

te——采暖期室外平均温度(℃),应根据本标准附录A中的表A.0.1-1确定;

εqi——外墙传热系数的修正系数,应根据本标准附录G中的表G.0.2确定;

Kmqi——外墙平均传热系数[W/(㎡·K)],应根据本标准附录C计算确定;

Fqi——外墙的面积(㎡),可根据本标准附录B的规定计算确定;

A0——建筑面积(㎡),可根据本标准附录B的规定计算确定。

4.3.6 折合到单位建筑面积上单位时间内通过屋顶的传热量应按下式计算:

式中:qHw——折合到单位建筑面积上单位时间内通过屋顶的传热量(W/㎡);

εwi——屋顶传热系数的修正系数,应根据本标准附录G中的表G.0.2确定;

Kwi——屋顶传热系数[W/(㎡·K)];

Fwi——屋顶的面积(㎡),可根据本标准附录B的规定计算确定。

4.3.7 折合到单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量应按下式计算:

式中:qHd——折合到单位建筑面积上单位时间内通过地面的传热量(W/㎡);

Kdi——地面的传热系数[W/(㎡·K)],应根据本标准附录D的规定计算确定;

Fdi——地面的面积(㎡),应根据本标准附录B的规定计算确定。

4.3.8 折合到单位建筑面积上单位时间内通过外窗(门)的传热量应按下式计算:

式中:qHmc——折合到单位建筑面积上单位时间内通过外窗(门)的传热量(W/㎡);

Kmci——窗(门)的传热系数[W/(㎡·K)];

Fmci——窗(门)的面积(㎡);

Ityi——窗(门)外表面采暖期太阳总辐射平均强度(W/㎡),应根据本标准附录A中的表A.0.1-1确定;

Cmci——窗(门)的太阳辐射修正系数;

SC——窗的综合遮阳系数,按本标准式(4.2.4)计算;

0.87——3mm普通玻璃的太阳辐射透过率;

0.70——折减系数。

4.3.9 折合到单位建筑面积上单位时间内通过非采暖封闭阳台的传热量应按下式计算:

式中:qHy——折合到单位建筑面积上单位时间内通过非采暖封闭阳台的传热量(W/㎡);

Kqmci——分隔封闭阳台和室内的墙、窗(门)的平均传热系数[W/(㎡·K)];

Fqmci——分隔封闭阳台和室内的墙、窗(门)的面积(㎡);

ζi——阳台的温差修正系数,应根据本标准附录G中的表G.0.4确定;

Ityi——封闭阳台外表面采暖期太阳总辐射平均强度(W/㎡),应根据本标准附录A中的表A.0.1-1确定;

Fmci——分隔封闭阳台和室内的窗(门)的面积(㎡);

C'mci——分隔封闭阳台和室内的窗(门)的太阳辐射修正系数;

SCW——外侧窗的综合遮阳系数,按本标准式(4.2.4)计算;

SCN——内侧窗的综合遮阳系数,按本标准式(4.2.4)计算。

4.3.10 折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物空气换气耗热量应按下式计算:

式中:qINF——折合到单位建筑面积上单位时间内建筑物空气换气耗热量(W/㎡);

Cp——空气的比热容,取0.28Wh/(kg·K);

ρ——空气的密度(kg/m³),取温度te下的值;

N——换气次数,取0.5h-1;

V——换气体积(m³),可根据本标准附录B的规定计算确定。

4.4 夏热冬冷地区围护结构热工性能的综合判断

4.4.1 建筑围护结构热工性能的综合判断应以建筑物在本标准第4.4.5条规定的条件下计算得出的采暖和空调耗电量之和为判据。

4.4.2 设计建筑在规定条件下计算得出的采暖耗电量和空调耗电量之和,不应超过参照建筑在同样条件下计算得出的采暖耗电量和空调耗电量之和。

4.4.3 参照建筑的构建应符合下列规定:

1 参照建筑的建筑形状、大小、朝向以及平面划分均应与设计建筑完全相同;

2 当设计建筑的体形系数超过本标准表4.1.4的规定时,应按同一比例将参照建筑每个开间外墙和屋面的面积分为传热面积和绝热面积两部分,并应使得参照建筑外围护的所有传热面积之和除以参照建筑的体积等于本标准表4.1.4中对应的体形系数限值;

3 参照建筑外墙的开窗位置应与设计建筑相同,当某个开间的窗面积与该开间的传热面积之比大于本标准表4.1.5的规定时,应缩小该开间的窗面积,并应使得窗面积与该开间的传热面积之比符合本标准表4.1.5的规定;当某个开间的窗面积与该开间的传热面积之比小于本标准表4.1.5的规定时,该开间的窗面积不应作调整;

4 参照建筑屋面、外墙、架空或外挑楼板的传热系数应取本标准表4.2.3-1中对应的限值,外窗的传热系数应取本标准表4.2.3-2中对应的限值。

4.4.4 设计建筑和参照建筑在规定条件下的采暖和空调年耗电量应采用动态方法计算,并应采用同一版本计算软件。

4.4.5 设计建筑和参照建筑的采暖和空调年耗电量的计算应符合下列规定:

1 整栋建筑每套住宅室内计算温度,冬季应全天为18℃,夏季应全天为26℃;

2 采暖计算期应为当年12月1日至次年2月28日,空调计算期应为当年6月15日至8月31日;

3 室外气象计算参数应采用典型气象年;

4 采暖和空调时,换气次数应为1.0h-1;

5 采暖、空调设备为家用空气源热泵空调器,制冷时额定能效比应取2.3,采暖时额定能效比应取1.9;

6 室内得热平均强度应取4.3W/㎡。

.

5 采暖、通风和空调系统的节能设计

5.1 一般规定

5.1.1 集中采暖和集中空调系统的施工图设计,必须先对每一个房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,然后再进行末端设备、输配系统和热冷源设备的选型。

5.1.2 寒冷地区的居住建筑,应设置采暖设施;寒冷(B)区的居住建筑,还宜设置或预留空调设施的位置和条件。

5.1.3 寒冷地区居住建筑集中采暖、空调系统的热、冷源方式及设备的选择,应根据节能要求,考虑当地资源情况、环境保护、能源效率及用户对采暖运行费用可承受的能力等综合因素,经技术经济分析比较确定。

夏热冬冷地区居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地能源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。

5.1.4 寒冷地区居住建筑集中供热热源形式的选择,应符合下列规定:

1 以热电厂和区域锅炉房为主要热源;在城市集中供热范围内时,应优先采用城市热网提供的热源;

2 技术经济合理情况下,宜采用冷、热、电联供系统;

3 集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,当采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时供热规模不宜过小;

4 在工厂区附近时,应优先利用工业余热和废热;

5 有条件时应积极利用可再生能源。

5.1.5 夏热冬冷地区居住建筑进行夏季空调、冬季采暖时,宜采用下列方式:

1 电驱动的热泵型空调器(机组);

2 燃气、蒸汽或热水驱动的吸收式冷(热)水机组;

3 低温地板辐射采暖方式;

4 燃气(油、其它燃料)的采暖炉采暖等。

5.1.6 居住建筑的集中采暖系统,应按热水连续采暖进行设计。居住区内的商业、文化及其他公共建筑的采暖形式,可根据其使用性质、供热要求经技术经济比较确定。公共建筑的采暖系统应与居住建筑分开,并应具备分别计量的条件。

5.1.7 集中采暖(集中空调)系统,必须设置住户分室(户)温度自动调节装置及分户热(冷)量计量或分摊装置。

5.1.8 除当地电力充足和供电政策支持,或者建筑所在地无法利用其他形式的能源外,居住建筑内不应设计直接电热采暖。

5.2 热源、热力站及热力网

5.2.1 新建锅炉房时,应考虑与城市热网连接的可能性。锅炉房宜建在靠近热负荷密度大的地区,并应该满足该地区环保部门对锅炉房的选址要求。

5.2.2 独立建设的燃煤集中锅炉房中,单台锅炉的容量不宜小于7.0MW;对于规模较小的居住区,单台锅炉的容量可适当降低,但不宜小于4.2MW。

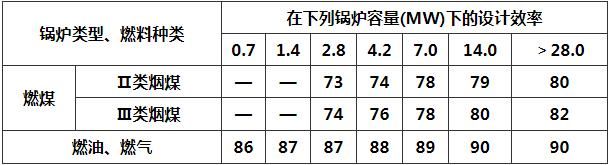

5.2.3 锅炉的选型,应与当地长期供应的燃料种类相适应。锅炉的设计效率不应低于表5.2.3中规定的数值。

表5.2.3 锅炉的设计效率(%)

5.2.4 夏热冬冷地区当设计采用户式燃气采暖热水炉作为采暖热源时,其热效率应达到国家标准《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2006中的第2级。

5.2.5 锅炉房的总装机容量应按下式确定:

式中:QB——锅炉房的总装机容量(W);

Q0——锅炉负担的采暖设计热负荷(W);

η1——室外管网输送效率,可取0.92。

5.2.6 燃煤锅炉房的锅炉台数,宜采用(2~3)台,不应多于5台。当在低于设计运行负荷条件下多台锅炉联合运行时,单台锅炉的运行负荷不应低于额定负荷的60%。

5.2.7 燃气锅炉房的设计,应符合下列规定:

1 锅炉房的供热半径应根据区域的情况、供热规模、供热方式及参数等条件来合理的确定。当受条件限制供热面积较大时,应经技术经济比较确定,采用分区设置热力站的间接供热系统;

2 模块式组合锅炉房,宜以楼栋为单位设置;数量宜为(4~8)台,不应多于10台;每个锅炉房的供热量宜在1.4MW以下。当总供热面积较大,且不能以楼栋为单位设置时,锅炉房应分散设置;

3 当燃气锅炉直接供热系统的供、回水温度和流量限定值,与负荷侧在整个运行期对供、回水温度和流量的要求不一致时,应按热源侧和用户侧配置二次泵水系统。

5.2.8 锅炉房设计时应充分利用锅炉产生的各种余热,并应符合下列规定:

1 热媒供水温度不高于60℃的低温供热系统,应设烟气余热回收装置;

2 散热器采暖系统宜设烟气余热回收装置;

3 有条件时,应选用冷凝式燃气锅炉;当选用普通锅炉时,应另设烟气余热回收装置。

5.2.9 锅炉房和热力站的总管上,应设置计量总供热量的热量表(热量计量装置)。集中采暖系统中建筑物的热力入口处,必须设置楼前热量表,作为该建筑物采暖耗热量的热量结算点。

5.2.10 在有条件采用集中供热或在楼内集中设置燃气热水机组(锅炉)的高层建筑中,不宜采用户式燃气供暖炉(热水器)作为采暖热源。当必须采用户式燃气炉作为热源时,应设置专用的进气及排烟通道,并应符合下列规定:

1 燃气炉自身必须配置有完善且可靠的自动安全保护装置;

2 应具有同时自动调节燃气量和燃烧空气量的功能,并应配置有室温控制器;

3 配套供应的循环水泵的工况参数,应与采暖系统的要求相匹配;

4 户式燃气炉的热效率不应低于《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2006中的能效等级第2级。

5.2.11 当系统的规模较大时,宜采用间接连接的一、二次水系统;热力站规模不宜大于100000㎡;一次水设计供水温度宜取115℃~130℃,回水温度应取50℃~80℃。

5.2.12 当采暖系统采用变流量水系统时,循环水泵宜采用变速调节方式;水泵台数宜采用2台(一用一备)。当系统较大时,可通过技术经济分析后合理增加台数。

5.2.13 室外管网应进行严格的水力平衡计算。当室外管网通过阀门截流来进行阻力平衡时,各并联环路之间的压力损失差值,不应大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,应在热力站和建筑物热力入口处设置静态水力平衡阀。

5.2.14 建筑物的每个热力入口,应设计安装水过滤器,并应根据室外管网的水力平衡要求和建筑物内供暖系统所采用的调节方式,决定是否还要设置自力式流量控制阀、自力式压差控制阀或其他装置。

5.2.15 水力平衡阀的设置和选择,应符合下列规定:

1 阀门两端的压差范围,应符合其产品标准的要求;

2 热力站出口总管上,不应串联设置自力式流量控制阀;当有多个分环路时,各分环路总管上可根据水力平衡的要求设置静态水力平衡阀;

3 定流量水系统的各热力入口,可根据要求设置静态水力平衡阀,或自力式流量控制阀;

4 变流量水系统的各热力入口,应根据水力平衡的要求和系统总体控制设置的情况,设置自力式压差控制阀,但不应设置自力式流量控制阀;

5 当采用静态水力平衡阀时,应根据阀门流通能力及两端压差,选择确定平衡阀的直径与开度;

6 当采用自力式流量控制阀时,应根据设计流量进行选型;

7 采用自力式压差控制阀时,应根据所需控制压差选择与管路同尺寸的阀门,同时应确保其流量不小于设计最大值;

8 当选择自力式流量控制阀、自力式压差控制阀等水力平衡阀时,应保持阀权度S=0.3~0.5。

5.2.16 在选配供热系统的热水循环泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR),并应标注在施工图的设计说明中。循环水泵的耗电输热比应符合下式要求:

式中:EHR——循环水泵的耗电输热比;

N——水泵在设计工况点的轴功率(kW);

Q——建筑供热负荷(kW);

η——电机和传动部分的效率,应按表5.2.16选取;

△t——设计供回水温度差(℃),应按照设计要求选取;

A——与热负荷有关的计算系数,应按表5.2.16选取;

ΣL——室外主干线(包括供回水管)总长度(m);

a——与ΣL有关的计算系数,应按如下选取或计算:

当ΣL≤400m时,a=0.0115;

当400<ΣL<1000m时,a=0.003833+3.067/ΣL;

当ΣL≥1000m时,a=0.0069。

表5.2.16 电机和传动效率及循环水泵的耗电输热比计算系数

5.2.17 设计一、二次热水管网时,应采用经济合理的敷设方式。对于庭院管网和二次网,宜采用直埋管敷设。对于一次管网,当管径较大且地下水位不高时,或者采取了可靠的地沟防水措施时,可采用地沟敷设。

5.2.18 供热管道保温厚度不应小于本标准附录H的规定值,当选用其他保温材料或其导热系数与附录H的规定值差异较大时,最小保温厚度应按下式修正:

式中:δ'min——修正后的最小保温层厚度(mm);

δmin——本标准附录H规定的最小保温层厚度(mm);

λ'min——实际选用的保温材料在其平均使用温度下的导热系数[W/(m·℃)];

λmin——本标准附录H规定的保温材料在其平均使用温度下的导热系数[W/(m·℃)]。

5.2.19 区域供热锅炉房设计应采用自动监测与控制的运行方式,并满足下列规定:

1 应通过计算机自动监测系统,全面、及时地了解锅炉的运行状况;

2 应随时测量室外的温度和整个热网的需求,按照预先设定的程序,通过调节投入燃料量实现锅炉供热量调节,满足整个热网的热量需求,保证供暖质量;

3 应通过锅炉系统热特性识别和工况优化分析程序,根据前几天的运行参数、室外温度,预测该时段的最佳工况;

4 应通过对锅炉运行参数的分析,及时作出判断;

5 应建立各种信息数据库,对运行过程中的各种信息数据进行分析,并应能够根据需要打印各类运行记录,储存历史数据;

6 锅炉房、热力站的动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。

5.2.20 对于未采用计算机进行自动监测与控制的锅炉房和换热站,应设置供热量控制装置(气候补偿器)。

5.3 采暖系统

5.3.1 室内的采暖系统,应以热水为热媒。

5.3.2 室内散热器采暖系统的制式,宜采用双管系统。当采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,散热器应采用低阻力两通或三通恒温控制阀。

5.3.3 室内采暖系统应安装自动温度控制阀进行室温调控。

5.3.4 散热器宜明装,散热器的外表面应刷非金属性涂料。

5.3.5 采用散热器集中采暖系统的供水温度(t)、供回水温差(△t)与工作压力(P),宜符合下列规定:

1 当采用金属管道时,t≤95℃、△t≥25℃;

2 当采用热塑性塑料管时,t≤85℃、△t≥25℃;

3 当采用铝塑复合管-非热熔连接时,t≤90℃、△t≥25℃;

4 当采用铝塑复合管-热熔连接时,应按热塑性塑料管的条件应用;

5 当采用铝塑复合管时,系统的工作压力可按表5.3.5确定。

表5.3.5 不同工作温度时铝塑复合管的允许工作压力

注:※指采用中密度聚乙烯(乙烯与辛烯共聚物)材料生产的复合管。

5.3.6 低温地面辐射供暖系统户(楼)内的供水温度不应超过60℃,供、回水温差宜等于或小于10℃;系统的工作压力不应大于0.8MPa。

5.3.7 采用低温地面辐射供暖的集中供热小区,锅炉房或换热站不宜直接提供温度低于60℃的热媒。当外网提供的热媒温度高于60℃时,宜在各户的分集水器前设置混水泵,抽取室内回水混入供水,保持其温度不高于设定值,并加大户内循环水量;混水装置也可以设置在楼栋的采暖热力入口处。

5.3.8 当设计低温地面辐射供暖系统时,宜按主要房间划分供暖环路。在每户分水器的进水管上,应设置水过滤器。

5.3.9 施工图设计时,应严格进行室内供暖管道的水力平衡计算,确保各并联环路间(不包括公共段)的压力损失差额不大于15%;在水力平衡计算时,要计算水冷却产生的重力循环作用附加力,其值可取设计供、回水温条件下附加压力值的2/3。

5.3.10 在寒冷地区,当冬季设计状态下的采暖空调设备能效比(COP)小于1.8时,不宜采用空气源热泵机组供热;当有集中热源或气源时,不宜采用空气源热泵。

5.4 通风和空气调节系统

5.4.1 通风和空调系统设计应结合建筑设计,首先确定全年各季节的自然通风措施,并应作好室内气流组织,提高自然通风效率,减少机械通风和空调的使用时间。当在大部分时间内自然通风不能满足降温要求时,宜设置机械通风或空调系统,设置的机械通风或空调系统不应妨碍建筑的自然通风。

5.4.2 采用分散式房间空调器进行空调和(或)采暖时,宜选择符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 12021.3和《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455中规定的节能型产品(能效等级2级)。

5.4.3 当设计采用电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,或采用名义制冷量大于7100W的电机驱动压缩机单元式空气调节机,或采用蒸气、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组作为住宅小区或整栋楼的冷热源机组时,所选用机组的能效比(性能系数)应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的规定值;当设计采用多联式空调(热泵)机组作为户式集中空调(采暖)机组时,所选用机组的制冷综合性能系数[IPLV(C)]不应低于国家标准《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008中规定的第3级。

5.4.4 寒冷地区设有集中新风供应的居住建筑,当新风系统的送风量大于或等于3000m³/h时,应设置排风热回收装置。无集中新风供应的居住建筑,宜分户(或分室)设置带热回收功能的双向换气装置。

5.4.5 当采用风机盘管机组时,应配置风速开关,宜配置自动调节和控制冷、热量的温控器。

5.4.6 当采用全空气直接膨胀风管式空调机时,宜按房间设计配置风量调控装置。

5.4.7 当选择土壤源热泵系统、浅层地下水源热泵系统、地表水源热泵系统、污水水源热泵系统作为居住区或户用空调(热泵)机组的冷热源时,严禁破坏、污染地下资源。

5.4.8 空气调节系统的冷热水管的绝热厚度,应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中的经济厚度和防止表面凝露的保温层厚度的方法计算。建筑物内空气调节系统冷热水管的经济绝热厚度可按表5.4.8的规定选用。

表5.4.8 建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度

注:1 绝热材料的导热系数λ应按下列公式计算:

离心玻璃棉:λ=(0.033+0.00023tm)[W/(m·K)]

柔性泡沫橡塑:λ=(0.03375+0.0001375tm)[W/(m·K)]

其中tm——绝热层的平均温度(℃)。

2 单冷管道和柔性泡沫橡塑保冷的管道均应进行防结露要求验算。

5.4.9 空气调节风管绝热层的最小热阻应符合表5.4.9的规定。

表5.4.9 空气调节风管绝热层的最小热阻

.

6 太阳能利用

6.1 一般规定

6.1.1 本章内容适用于居住建筑太阳能生活热水系统。

6.1.2 全年日照总时数大于2000小时的地区的非高层居住建筑生活热水供应系统应设计太阳能生活热水系统,高层居住建筑生活热水供应系统宜设计太阳能生活热水系统;其它地区非高层居住建筑应优先设计太阳能生活热水系统。

6.1.3 各区、县(市)的全年日照总时数可按本标准附录A确定。

6.2 太阳能生活热水系统及设备

6.2.1 太阳能生活热水系统可采用集中式、分散式及集中分散式系统形式。

6.2.2 集中太阳能热水系统宜采用强制循环方式。

6.2.3 设计集中太阳能热水系统,应满足以下要求:

1 宜配置辅助能源加热设备,辅助加热设备可采用外置式或内置式;

2 集中系统应设置热水回水管道,并应保证干管和立管中的热水循环。

6.2.4 集中太阳能热水系统应安装集中和分户计量装置。

6.2.5 太阳能集热系统的太阳能保证率,各地区宜按表6.2.5确定。

表6.2.5 太阳能保证率

6.2.6 太阳能热水系统的集热器设置,应符合以下要求:

1 集热器总面积及补偿面积计算应按《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364的规定执行;

2 热水系统的集热器宜采用串并联方式组成集热器组,并应使集热器及集热器组的循环管道同程式布置。

6.2.7 集中太阳能热水系统中热水管道的流速不宜大于1.0m/s。

6.2.8 集中太阳能热水系统所设置的水泵和动力设备均应采取减振和隔声措施。

6.2.9 太阳能热水系统的热水管道、容积式换热器和贮水箱均应采取保温措施。

6.2.10 太阳能热水系统中的集热器、贮水箱、支架、控制柜、管道等主要组成设备及部件的正常使用寿命不应少于15年。其主要设备及部件应选用符合国家标准并取得认证的产品。

附录A 各区、县(市)气候区属、气象参数、耗热量指标

A.0.1 各区、县(市)的建筑节能计算用气象参数和建筑物耗热量指标应按表A.0.1-1和表A.0.1-2的规定确定。

表A.0.1-1 各区、县(市)的建筑节能计算用气象参数

注:本标准对汉中市部分HDD18略大于2000的区、县(市)的气候区属进行了微调,仍将其划分到夏热冬冷气候区,其中包括:南郑县、城固县、洋县、略阳县、镇巴县。

表A.0.1-2 各区、县(市)建筑物耗热量指标

附录B 面积和体积的计算

B.0.1 建筑面积(A0),应按各层外墙外包线围成的平面面积的总和计算,包括半地下室的面积,不包括地下室的面积。

B.0.2 建筑体积(V0),应按与计算建筑面积所对应的建筑物外表面和底层地面所围成的体积计算。

B.0.3 换气体积(V),当楼梯间及外廊不采暖时,应按V=0.60V0计算;当楼梯间及外廊采暖时,应按V=0.65V0计算。

B.0.4 建筑物外表面积应按墙面面积、屋顶面积和下表面直接接触室外空气的楼板面积的总和计算。

B.0.5 屋顶或顶棚面积,应按支承屋顶的外墙外包线围成的面积计算。

B.0.6 外墙面积,应按不同朝向分别计算。某一朝向的外墙面积,应由该朝向的外表面积减去外窗面积构成。

B.0.7 外窗和凸窗(包括阳台门上部透明部分)面积,应按不同朝向和有无阳台分别计算,取洞口面积。

B.0.8 外门面积,应按不同朝向分别计算,取洞口面积。

B.0.9 阳台门下部不透明部分面积,应按不同朝向分别计算,取洞口面积。

B.0.10 地面面积,应按外墙内侧围成的面积计算。

B.0.11 地板面积,应按外墙内侧围成的面积计算,并应区分为接触室外空气的地板和不采暖地下室上部的地板。

B.0.12 凹凸墙面的朝向归属应符合下列规定:

1 当某朝向有外凸部分时,应符合下列规定:

1)当凸出部分的长度(垂直于该朝向的尺寸)小于或等于1.5m时,该凸出部分的全部外墙面积应计入该朝向的外墙总面积;

2)当凸出部分的长度大于1.5m时,该凸出部分应按各自实际朝向计入各自朝向的外墙总面积;

2 当某朝向有内凹部分时,应符合下列规定:

1)当凹入部分的宽度(平行于该朝向的尺寸)小于5m,且凹入部分的长度小于或等于凹入部分的宽度时,该凹入部分的全部外墙面积应计入该朝向的外墙总面积;

2)当凹入部分的宽度(平行于该朝向的尺寸)小于5m,且凹入部分的长度大于凹入部分的宽度时,该凹入部分的两个侧面外墙面积应计入北向的外墙总面积,该凹入部分的正面外墙面积应计入该朝向的外墙总面积;

3)当凹入部分的宽度大于或等于5m时,该凹入部分应按各实际朝向计入各自朝向的外墙总面积。

B.0.13 内天井墙面的朝向归属应符合下列规定:

1 当内天井的高度大于等于内天井最宽边长的2倍时,内天井的全部外墙面积应计入北向的外墙总面积;

2 当内天井的高度小于内天井最宽边长的2倍时,内天井的外墙应按各实际朝向计入各自朝向的外墙总面积。

附录C 平均传热系数和热桥线传热系数计算

C.0.1 寒冷地区外墙平均传热系数和热桥线传热系数按本附录C.0.2条至C.0.12条所述方法计算,夏热冬冷地区外墙平均传热系数按本附录C.0.13条所述方法计算。

C.0.2 一个单元墙体的平均传热系数可按下式计算:

式中:Km——单元墙体的平均传热系数[W/(㎡·K)];

K——单元墙体的主断面传热系数[W/(㎡·K)];

ψj——单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数[W(m·K)];

lj——单元墙体第j个结构性热桥的计算长度(m);

A——单元墙体的面积(㎡)。

C.0.3 在建筑外围护结构中,墙角、窗间墙、凸窗、阳台、屋顶、楼板、地板等处形成的热桥称为结构性热桥(图C.0.3)。结构性热桥对墙体、屋面传热的影响可利用线传热系数ψ描述。

图C.0.3 建筑外围护结构的结构性热桥示意图

W-D 外墙-门:W-B 外墙-阳台板;W-P 外墙-内墙;W-W 外墙-窗;W-F 外墙-楼板;W-C 外墙角;W-R 外墙-屋顶;R-P 屋顶-内墙

C.0.4 墙面典型的热桥(图C.0.4)的平均传热系数(Km)应按下式计算:

式中:ψW-P——外墙和内墙交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψW-F——外墙和楼板交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψW-C——外墙墙角形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψW-R——外墙和屋顶交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψ[sub]W-WL[/sub]——外墙和左侧窗框交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψ[sub]W-WB[/sub]——外墙和下边窗框交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψ[sub]W-WR[/sub]——外墙和右侧窗框交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)];

ψ[sub]W-WU[/sub]——外墙和上边窗框交接形成的热桥的线传热系数[W/(m·K)]。

图C.0.4 墙面典型结构性热桥示意图

C.0.5 热桥线传热系数应按下式计算:

式中:ψ——热桥线传热系数[W/(m·K)];

Q2D——二维传热计算得出的流过一块包含热桥的墙体的热流(W),该块墙体的构造沿着热桥的长度方向必须是均匀的,热流可以根据其横截面(对纵向热桥)或纵截面(对横向热桥)通过二维传热计算得到;

K——墙体主断面的传热系数[W/(㎡·K)];

A——计算Q2D的那块矩形墙体的面积(㎡);

tn——墙体室内侧的空气温度(℃);

te——墙体室外侧的空气温度(℃);

l——计算Q2D的那块矩形的一条边的长度,热桥沿这个长度均匀分布。计算ψ时,l宜取1m;

C——计算Q2D的那块矩形的另一条边的长度,即A=l·C,可取C≥1m。

C.0.6 当计算通过包含热桥部位的墙体传热量(Q2D)时,墙面典型结构性热桥的截面示意可见图C.0.6。

图C.0.6 墙面典型结构性热桥截面示意图

C.0.7 当墙面上存在平行热桥且平行热桥之间的距离很小时,应一次同时计算平行热桥的线传热系数之和(图C.0.7)。

图C.0.7 墙面平行热桥示意图

“外墙-楼板”和“外墙-窗框”热桥线传热系数之和应按下式计算:

C.0.8 线传热系数ψ可利用本标准提供的二维稳态传热计算软件计算。

C.0.9 外保温墙体外墙和内墙交接形成的热桥的线传热系数ψW-P、外墙和楼板交接形成的热桥的线传热系数ψW-F、外墙墙角形成的热桥的线传热系数ψW-C可近似取0。

C.0.10 建筑的某一面外墙(或全部外墙)的平均传热系数,可先计算各个不同单元墙的平均传热系数,然后再依据面积加权的原则,计算某一面外墙(或全部外墙)的平均传热系数。

当某一面外墙(或全部外墙)的主断面传热系数K均一致时,也可直接按本标准中式(C.0.2)计算某一面外墙(或全部外墙)的平均传热系数,这时式(C.0.2)中的A是某一面外墙(或全部外墙)的面积,式(C.0.2)中的∑ψl是某一面外墙(或全部外墙)的面积全部结构性热桥的线传热系数和长度乘积之和。

C.0.11 单元屋顶的平均传热系数等于其主断面的传热系数。当屋顶出现明显的结构性冷桥时,屋顶平均传热系数的计算方法与墙体平均传热系数的计算方法相同,也应按本标准中式(C.0.2)计算。

C.0.12 对于一般建筑,外墙外保温墙体的平均传热系数可按下式计算:

式中:Km——外墙平均传热系数[W/(㎡·K)];

K——外墙主断面传热系数[W/(㎡·K)];

φ——外墙主断面传热系数的修正系数。应按墙体保温构造和传热系数综合考虑取值,其数值可按表C.0.12-1、表C.0.12-2、表C.0.12-3、表C.0.12-4和表C.0.12-5选取。

表C.0.12-1 钢筋混凝土剪力结构墙外墙主断面传热系数的修正系数φ

表C.0.12-2 混凝土空心砌块外墙主断面传热系数的修正系数φ

注:框架结构240mm厚混凝土空心砌块填充墙。

表C.0.12-3 粘土多孔砖外墙主断面传热系数的修正系数φ

注:框架结构240mm厚粘土多孔砖填充墙。

表C.0.12-4 加气混凝土外墙主断面传热系数的修正系数φ

注:框架结构240mm厚加气混凝土砌块填充墙。

表C.0.12-5 砖混结构外墙主断面传热系数的修正系数φ

注:砖混结构240厚粘土多孔砖墙。

C.0.13 夏热冬冷地区外墙受周边热桥的影响(图C.0.13),其平均传热系数应按下式计算:

式中:Km——外墙平均传热系数[W/(㎡·K)];

KP——外墙主断面传热系数[W/(㎡·K)];

KB1、KB2、KB3——外墙周边热桥部位的传热系数[W/(㎡·K)];

FP——外墙主体部位的面积(㎡);

FB1、FB2、FB3——外墙周边热桥部位的面积(㎡)。

图C.0.13 外墙主体部位与周边热桥部位示意图

附录D 地面传热系数计算

D.0.1 地面传热系数应由二维非稳态传热计算程序计算确定。

D.0.2 地面传热系数应分成周边地面和非周边地面两种传热系数,周边地面应为内墙面2m以内的地面,周边以外的地面应为非周边地面。

D.0.3 典型地面(图D.0.3)的传热系数可按表D.0.3-1~D.0.3-4确定。

表D.0.3-1 地面构造1中周边地面当量传热系数(Kd)[W/(㎡·K)]

图D.0.3 典型地面构造示意图

表D.0.3-2 地面构造2中周边地面当量传热系数(Kd)[W/(㎡·K)]

表D.0.3-3 地面构造1中非周边地面当量传热系数(Kd)[W/(㎡·K)]

表D.0.3-4 地面构造2中非周边地面当量传热系数(Kd)[W/(㎡·K)]

附录E 外遮阳系数的简化计算

E.0.1 外遮阳系数应按下列公式计算:

式中:SD——外遮阳系数;

x——外遮阳特征值,当x>1时,取x=1;

a、b——拟合系数,宜按表E.0.1选取;

A、B——外遮阳的构造定性尺寸,宜按图E.0.1-1~E.0.1-5确定。

图E.0.1-1 水平式外遮阳的特征值的示意图

图E.0.1-2 垂直式外遮阳的特征值的示意图

图E.0.1-3 挡板式外遮阳的特征值的示意图

图E.0.1-4 横百叶挡板式外遮阳的特征值的示意图

图E.0.1-5 竖百叶挡板式外遮阳的特征值的示意图

表E.0.1 外遮阳系数计算用的拟合系数a,b

注:拟合系数应按本标准第4.1.5条有关朝向的规定在本表中选取。

E.0.2 各种组合形式的外遮阳系数,可由参加组合的各种形式遮阳的外遮阳系数的乘积来确定,单一形式的外遮阳系数应按本标准式(E.0.1-1)、式(E.0.1-2)计算。

E.0.3 当外遮阳的遮阳板采用有透光能力的材料制作时,应按下式进行修正:

式中:SD*——外遮阳的遮阳板采用非透明材料制作时的外遮阳系数,应按本标准式(E.0.1-1)、式(E.0.1-2)计算;

η*——遮阳板的透射比,宜按表E.0.3选取。

表E.0.3 遮阳板的透射比

附录F 外窗传热系数和玻璃遮阳系数

F.0.1 外窗的传热系数见表F.0.1。

表F.0.1 外窗的传热系数

注:1 表中玻璃及窗的传热系数数值取自有关研究报告及厂家产品样本,不同型材系列及不同玻璃厂家其数值都会有浮动,准确数值应以有资质的检测机构的实测值为准。

2 表中玻璃名称前未标明为Low-E者均为透明玻璃;热反射镀膜玻璃的传热系数可视同透明玻璃,有少部分热反射镀膜玻璃的传热系数值有略低于透明玻璃者,应根据所选玻璃的具体型号确定。

F.0.2 外窗玻璃的遮阳系数见表F.0.2。

表F.0.2 外窗玻璃的遮阳系数

注:热反射镀膜中空玻璃及遮阳型Low-E中空玻璃遮阳系数的具体数值应按选用玻璃的型号采用。

附录G 围护结构传热系数的修正系数(ε)和封闭阳台温差修正系数(ζ)

G.0.1 太阳辐射对外墙、屋顶传热系数的影响可采用传热系数的修正系数ε计算。

G.0.2 各区、县(市)的外墙、屋顶传热系数的修正系数ε可按表G.0.2确定。

表G.0.2 寒冷地区外墙、屋面传热系数修正系数ε

G.0.3 寒冷地区封闭阳台对外墙传热的影响可采用阳台温差修正系数ζ来计算。

G.0.4 寒冷地区不同朝向的阳台温差修正系数ζ可按表G.0.4确定。

表G.0.4 寒冷地区阳台温差修正系数ζ

注:表中凸阳台包含正面和左右侧面三个接触室外空气的外立面,而凹阳台则只有正面一个接触室外空气的外立面。

附录H 采暖管道最小保温层厚度(δmin)

H.0.1 当管道保温材料采用玻璃棉时,其最小保温层厚度应按表H.0.1选用。玻璃棉材料的导热系数应按下式计算:

式中:λm——玻璃棉的导热系数[W/(m·K)];

tm——保温层的平均使用温度(℃)。

表H.0.1 玻璃棉保温材料的管道最小保温层厚度(mm)

H.0.2 当管道保温采用聚氨酯硬质泡沫材料时,其最小保温层厚度应按表H.0.2选用。聚氨酯硬质泡沫材料的导热系数应按下式计算:

式中:λm——聚氨酯硬质泡沫的导热系数[W/(m·K)];

tm——保温层的平均使用温度(℃)。

表H.0.2 聚氨酯硬质泡沫保温材料的管道最小保温层厚度(mm)

本标准用词说明

1 为便于执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定(或要求)”或“应按……执行”。

引用标准名录

1《建筑给水排水设计规范》GB 50015

2《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93

3《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

4《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364

5《建筑外门窗气密性、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

6《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

7《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》GB/T 18713

8《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 12021.3

9《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB 20665-2006

10《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008

11《转速可控型房间空调调节器能效限定值及能源效率等级》GB 21455

12《严寒与寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010

13《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ 132

14《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

15《供热计量技术规程》JGJ 173