标准规范下载简介和预览

在线阅读

龙岗区义务教育学校建设标准提升指引

(送审稿)

(2017年10月19日)

深圳市龙岗区发展和改革局

深圳市龙岗区教育局

前言

为贯彻落实《深圳市龙岗区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及深圳市2017年“城市质量提升年”的要求,打造符合“深圳东部中心”定位的龙岗义务教育学校建设标准,深圳市龙岗区发展和改革局、深圳市龙岗区教育局联合编制了《龙岗区义务教育学校建设标准提升指引》。

《深圳市普通中小学校建设标准指引》于2016年颁布以来,对市辖各区普通中小学校的规划建设和前期工作起到了重要的规范和指导作用。龙岗区社会经济快速发展、中小学校素质教育改革的不断深化,对学校建设提出了新的要求;同时为解决龙岗区学位和用地紧缺的实际困难,提高龙岗学校建设品质,提升龙岗教育环境吸引力和师生满意度,深圳市龙岗区发展和改革局会同深圳市龙岗区教育局,组织编制组以《深圳市普通中小学校建设标准指引》为基础,结合深圳市龙岗区实际编制本指引。

编制组对北京、苏州、香港、深圳等城市以及龙岗区本地的中小学校进行了大量的实地调研,全面总结了龙岗区本地化实践成果,充分吸收了各地先进的建设经验,广泛听取了区各相关部门、行业专家以及中小学学校校长、师生及家长的意见,经深入研究、充分论证、反复修订和完善完成本指引,并通过专家评审会。

本指引共分为九章,包括总则、学校选址、学校规模和内容、总平面规划、校舍建筑标准、安全通行与疏散、绿色校园、智慧校园和装修标准。指引后附条文说明。

本指引由深圳市龙岗区发展和改革局、深圳市龙岗区教育局负责解释与修订。

1总则

1.1 为贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》及《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,更好地适应龙岗区社会经济发展水平及教育事业改革和发展需求,加强中小学校建设的均衡化、优质化、多元化、国际化、全民化、信息化,创造更加适合青少年全面发展的办学条件和育人环境,保证公共资源配置的公平性与合理性,特制定《龙岗区义务教育学校建设标准提升指引》。

1.2 本建设标准指引适用于龙岗区由政府投资新建、改扩建的义务教育学校(小学、九年制学校和初级中学)建设项目,民办学校可以参照执行。

1.3 本建设标准指引是龙岗区义务教育学校编制项目建议书、可行性研究报告、进行校园规划设计、申报校园建设用地的指导性文件;为各有关部门对学校项目的建设规模、用地规模、规划审批、建设投资和装修标准等进行审核和决策的参考依据。

1.4 学校建设应贯彻安全、适用、经济、绿色、美观的原则,首先保证师生安全。在抗御重大意外自然灾害时,学校可作为周边地区的紧急避难疏散场所。

1.5 学校建设应处理好近期需求与远期发展的关系,建设资源节约型和环境友好型的绿色校园,为全区中小学生提供先进、可持续发展的教育环境和条件。

1.6 为配合建设标准各项提升措施落地,学校可引入创新型管理模式,推动学校资源实行社会化共享。

1.7 本区学校建设还应符合国家、省、市的相关标准和规范,并及时适应上述标准的变化,建立滚动修订机制,对需要修订的局部条款或有关内容进行适时修订。

2 学校选址

2.1 学校选址布局应符合以下原则:

1学生能就近入学;

2学校应具有较好的规模效益和社会效益;

3学生上学不应跨越铁路、高速公路以及没有立交设施的交通主干道等。

2.2 学校选址应在阳光充足、空气流动、交通便利、环境优美、地势较高、排水通畅、公共设施完善的地段,远离易燃、易爆等危及学生身心健康和安全的区域。

2.3 学校严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害及人为风险高的地段和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的国家现行有关标准的规定。

2.4 高压电线、长输天然气管道、输油管道严禁穿越或跨越学校校园;当在学校周边敷设时,安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

2.5 学校周界外25m范围内邻里建筑处的噪声级应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》(GB50118)的有关规定。学校主要教学用房设置窗户的外墙与铁路路轨的距离不应小于300m,与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的间距不应小于80m。当间距不足时,应采取有效的隔声措施。

.

3 学校规模和内容

3.1 办学规模

3.1.1 学校的建设规模,应按批准的办学规模和相应的建筑面积指标及选配校舍用房的建筑面积确定。建设规模按学校类别和不同的办学规模分类。

3.1.2 学校办学规模应根据教育管理部门的规划、办学需求和建设条件合理确定。学校规模和班级定员如下:

1小学:18班、24班、30班、36班,每班45人;2九年制学校: 36班、45班、54班、72班,小学每班45人,初中每班50人;

3初级中学:18班、24班、36班、48班,每班50人。

3.2 学校用地

3.2.1 学校用地应符合以下要求:

1学校建设用地主要包括建筑用地、体育用地、绿化用地、道路及广场用地等,有条件时宜预留发展用地。

2学校建设用地规模按照《深圳市城市规划标准与准则》用地指标配置。城市更新项目的学校用地指标,小学每生用地不宜低于11㎡,九年制及初级中学每生用地不宜低于12㎡。

3学校建设用地容积率应结合项目用地条件、建设需求合理确定,并符合城市规划要求。

3.2.2 学校体育活动用地应符合下列规定:

1学校体育活动用地应包括环形跑道、直跑道、篮球场、羽毛球场(排球场)(兼部分课间操场地)、运动器械场地和游戏场地;

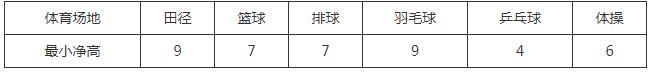

2学校体育场地配备不低于表3.2.2的要求;

表 3.2.2 义务教育学校体育场地配备标准

3有条件的学校可根据教学需求配置滑板场、轮滑场、网球场、攀岩场等特色运动场地。

3.2.3 学校绿化用地应符合下列规定:

1学校绿化用地包括集中绿地和零星绿地、水面和供教学实践的种植园及小动物饲养园等;

2校园绿地面积(含折算绿地面积)占学校用地总面积的比例不应小于35%,公共绿地面积小学每生不宜低于0.5㎡,中学每生不宜低于1 ㎡。

3.3 校舍内容及面积

3.3.1 学校校舍用房内容包括必配校舍用房、选配校舍用房和必配校舍公共空间。

1必配校舍用房包括:

(1)教学及辅助用房:教室(普通教室、机动教室)、专用教室、公共教学用房、多功能厅及相应的辅助用房。

(2)行政办公用房:行政办公室、会议接待室、卫生保健室、安防监控室、网络控制室等。

(3)生活服务用房:总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房和卫生间等。

2 选配校舍用房包括:

专业录播教室、游泳池、风雨连廊、教职工活动用房和教职工宿舍等。

3 必配校舍公共空间: 校舍建筑的架空层、门厅、走廊、楼梯间、电梯间以及风雨连廊等。

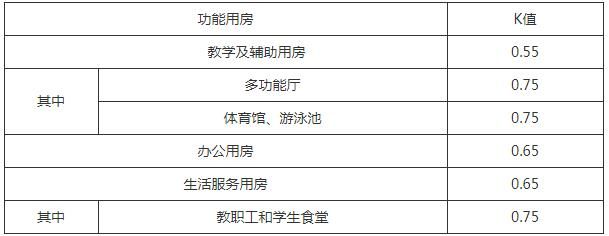

3.3.2 学校校舍用房使用面积系数K按以下取值:

学校校舍用房使用面积系数

3.3.3 小学必配校舍按以下配置:

1、教学及辅助用房

(1)教室。应配置普通教室和机动教室。

(2)专用教室。应配置科学教室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、创新实验室、计算机(语言)教室、综合实践活动室及相应辅助用房等。

(3)公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室(馆)、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、教师办公室、体育馆(含体育器材室)等。

2、办公用房

应配置行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防监控室等。

3、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房、卫生间、传达值班室(含休息室及卫生间)等。

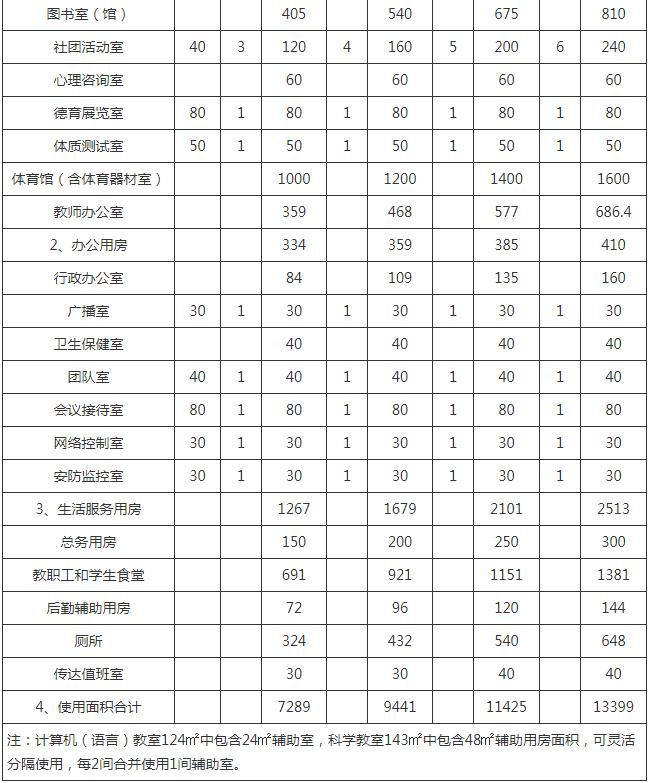

4、小学必配校舍配置标准及使用面积指标按表1设置。

表1 小学必配校舍配置标准及使用面积指标(单位:㎡ )

5、小学必配校舍建筑面积指标按表2设置。

表2 小学必配校舍建筑面积控制指标(单位:㎡)

3.3.4 九年制学校必配校舍按以下配置:

1、教学及辅助用房

(1)教室。应配置普通教室和机动教室。

(2)专用教室。应配置科学教室、理生化实验室、探究实验室、创新实验室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、史地教室、计算机(语言)教室、劳动技术教室及相应辅助用房等。

(3)公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室(馆)、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、教师办公室、体育馆(含体育器材室)、室内恒温游泳池等。

2、办公用房

应配置行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防监控室等。

3、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房、卫生间、传达值班室(含休息室及卫生间)等。

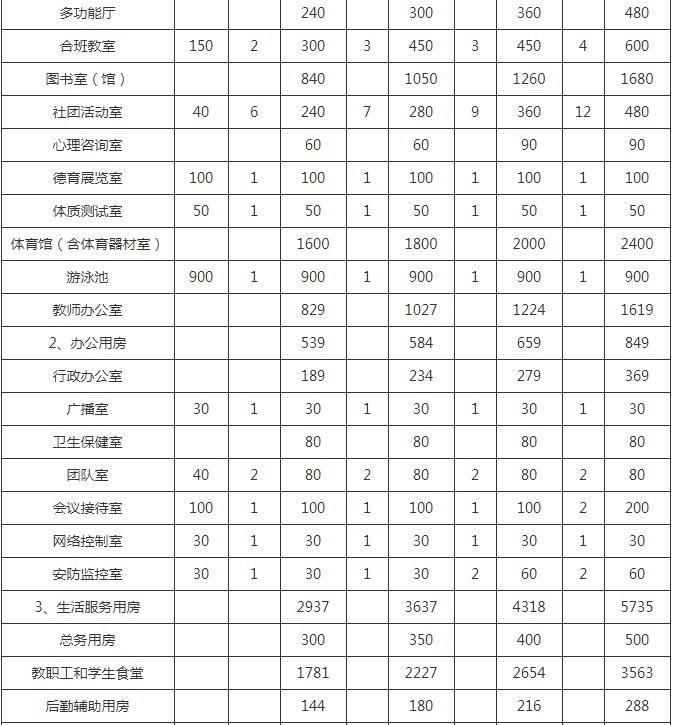

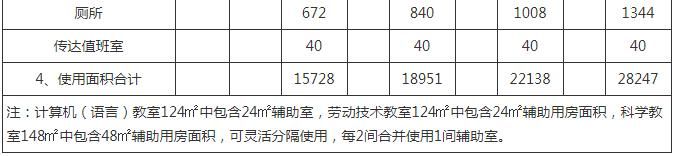

4、九年制学校必配校舍配置标准及使用面积指标按表3设置

表3 九年制学校必配校舍配置标准及使用面积指标(单位:㎡)

5、九年制学校必配校舍建筑面积指标按表4设置。

表4 九年制必配校舍建筑面积指标(单位:㎡)

3.3.5 初级中学必配校舍按以下配置:

1、教学及辅助用房

(1)教室。应配置普通教室和机动教室。

(2)专用教室。应配置理生化实验室、探究实验室、创新实验室、音乐教室、器乐排练室、舞蹈教室、美术教室、书法教室、史地教室、计算机(语言)教室、技术教室及相应辅助用房等。

(3)公共教学用房。应配置多功能厅、合班教室、图书室(馆)、社团活动室、心理咨询室、德育展览室、体质测试室、教师办公室、体育馆(含体育器材室)、室内恒温游泳池等。

2、办公用房

应配置行政办公室、广播室、卫生保健室、团队室、会议接待室、网络控制室、安防监控室等。

3、生活服务用房

应配置总务用房、教职工和学生食堂、后勤辅助用房、卫生间、传达值班室(含休息室及卫生间)等。

4、初级中学必配校舍配置标准及使用面积指标按表5设置。

5、初级中学必配校舍建筑面积指标按表6设置。

表5 初级中学必配校舍配置标准及使用面积指标(单位:㎡)

表6 初级中学必配校舍建筑面积指标(单位:㎡)

3.3.6 各类学校必配校舍建筑面积指标见表7。

表7 各类学校必配校舍建筑面积指标汇总(单位:㎡)

3.3.7 在用地条件满足建设需求的情况下,学校可根据实际需要,增加配置以下功能用房:

(1)专业录播教室,使用面积宜为100㎡ 。

(2)九年制学校、初级中学应设室内恒温游泳池,根据学校规模,游泳池选用2lx25m或25x50m规格;有条件的小学可选配。

(3)教职工活动用房。

(4)教职工宿舍。

3.3.8 学校办学规模与本标准不一致时,其建筑面积应参照相近规模学校的建筑面积指标、按学生人数线性插值法计算;超过本标准最大规模时,其生均建筑面积指标参照本标准最大规模执行。

3.3.9 学校建设首先应满足教学用房的规模需求,可根据教育教学需要,对专用教室的功能设置进行适当调整。

4总平面规划

4.1 在龙岗地区学位紧张、用地紧张、教育国际化三大背景下,鼓励设计创新,打破 “行列式+连廊+图书馆”的传统校园布局,避免以点式单体出现的食堂、风雨操场、图书馆等建筑。因地制宜,探索高效、集约、混合的建筑布局方式,如食堂、风雨操场、阶梯教室等大空间组合;体育和生活用房组合,教学与办公用房组合等布局方式,尽量降低建筑覆盖率,拓展运动场地、绿化用地及发展预留用地。

4.2 新建中小学应将文化建设作为一个基本要求,应该在设计前期进行校园文化设计,校园建设与文化设施同步进行。在校园空间、建筑立面、内部装修、景观小品、标识系统等各方均应体现校园文化元素。中小学校设计应创造条件使中华文化丰富、深厚的积淀得以世代传承。

4.5 对于中小学校,校门应分两处设置。学校正门,一方面要防止早晨急于奔赴学校或下午放学时涌出学校的学生与过路的车辆发生冲撞;另一方面要使进出校门的自行车和小型机动车便于为步行出入的师生让路。大型机动车(运送厨房的主副食料、教学装备、房屋与设施维护工料运输用的大型机动车及垃圾运输车)应以次要校门为出入口,避免与步行的师生交叉。

学校入口是连接学校与外界环境的缓冲地带,直接关系到交学校通组织的成败。特定时段内学生上下学、家长接送人流大量汇聚,造成拥堵和安全隐患。所以学校需要在入口处留有一定的缓冲地带,确保校内校外交通顺畅。结合实地调研和深圳市相关文献研究资料,小学家长接送需求量大,应尽完善家长等候场地配套设施,规范家长行为,减少对交通干扰。目前,深圳小学生平均接送比例约为38.7%,高峰期家长到达率为80%;综合考虑市政交通改善、接送及小汽车出行的减少、建设地下室停车接送通道等措施的改善,校门口等候场地配建面积按生均指标0.3~0.5㎡ 确定,约占校园用地面积的2~4%,对校园规划布局影响较小,但能显著提升学校主入口的通行环境。用地非常紧张的学校,可以结合建筑架空等空间设置独立的家长等候区域,并做好交通引导措施。

4.7 《中小学设计规范》关于教学用房、运动场地间距的条文说明是:“在开窗的情况下,教室内朗读和歌唱声传至室外1m处的噪声级约80dB,上体育课时,体育场地边缘处噪声级约70dB~75dB,根据测定和对声音在空气中自然衰减的计算,教室窗与校园内噪声源的距离为25m时,教室内的噪声不超过50dB。”这是基于没有采取隔声、降噪措施、窗户打开的情况下,声音在空气中自然衰减得到的数据。对于不同功能用房之间、不同声源及声音强度、是否采取建筑构造防噪措施等情况,理应区别对待。

针对用地极其紧张的情况,可以采取适当措施降低间距,但必须满足《民用建筑隔声设计规范》关于各类用房的允许噪声要求。比如:

(1)关闭教室相邻噪声源一侧的窗户(玻璃窗隔声量达到25~35dB),通过机械通风的方式保证室内环境;或者采用通风隔声窗(隔音量达25-32分贝),同时达到换气、通风、隔音的效果。

(2)采用吸声顶棚减少间距。经测算,吸声处理后的普通教室传出的声音,经过18m的距离即可衰减到50dB。

(3)运动场地与教室之间可以采用密集复层绿化、绿植+隔声屏等措施,既能有效降低噪声,又不会对校园景观产生大的影响。

(4)上述措施应通过噪声分析软件模拟室内外声环境,以图文的形式论证达到国家规范中的允许噪声要求。

4.8 此条文分两部分解读:

一、教室朝向和日照计算基准面

《中小学校设计规范》关于“普通教室冬至日满窗日照不应少于2h。”的条文说明如下:“日照是学生健康发育的基本条件,日照时间长短直接关系学生的健康成长。我国卫生部的专题科研成果指出,人体只能通过每天有一定时间的日照才能合成维生素D,日照对抑制癌细胞的侵袭和体格的生长能发挥重要作用。直射阳光并能够抑制和杀灭部分校内易发传染病的病菌,日照时间对病菌的杀伤作用见下表(表格从略)。射阳光对保护学生健康有重要作用,小学生有50%的课程在普通教室进行,中学生有41%的课程在普通教室进行,所以本规范规定了普通教室冬至日满窗日照时间。荷兰、瑞士、日本、俄罗斯等国家的法规对学校建设的日照时间也有所规定。”

根据此条文,学校设计往往将普通教室放在南面、走廊放在北侧,以南向外窗为教室的主要采光面。但此类做法不适应南方日照强烈、气候炎热的特点:一是南向为主要采光面,采光不如北向均匀,易产生眩光;二是学生在教室内上课的时间不具备阳光照射的条件,课间使用率最高的走廊更应保证充足的阳光。而室内空气质量可用通过通风与设备灭菌解决。

二、关于日照时数

《中小学校设计规范》规定4.3.3 “普通教室冬至日满窗日照不应少于2h。”《绿色校园评价标准》4.1.8条条文说明: “在执行本条时应准确理解以下要求:

1、学校教学楼、行政楼等公共建筑布局应保证室内外的日照环境、采光和通风的要求,满足城市规划有关中小学学校日照标准的要求。

2、3、(关于学生宿舍,从略)

4、在城市旧城区进行中小学学校新建的项目中,学校公共建筑与学生宿舍建筑日照标准可酌情降低,系指在旧区改建时确实难以达到规定的标准时才能这样做。为保障学生与教职员工的身心健康发展,无论在什么情况下,降低后的教学公共建筑与宿舍日照标准均不得低于大寒日日照2小时的标准。”

大寒日日照标准的同比条文,参见《城市居住区规划设计规范》“旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低大于寒日日照1 小时的标准。”

参考部分省市标准,如《浙江省城市建设工程日照分析技术规程》“3.4.6 南外廊式中、小学教学楼以外廊栏杆面为日照基准面。”有利于规划设计阶段明确教学楼建筑日照的计算原则。

4.9 综合考虑公安等部门对安防的要求,确定围墙高度为2.6米。

4.10 升旗仪式是学校每日或每周重要的爱国主义教学内容。旗杆、旗台应设置在校门附近可以看到的显要位置处。

.

5 校舍建筑标准

5.1 一般规定

5.1.5 《深圳市普通中小学校建设标准指引》第二十三条 “普通中小学校的教学、办公用房宜设计成多层建筑。小学主要教学用房应设置在四层及以下;中学主要教学用房应设置在五层及以下。在满足消防疏散、通风采光和加强安全管理的前提下,可以适当增设楼层,增设部分建筑功能仅用于教学辅助用房和行政办公用房。教学辅助用房、行政办公用房和宿舍可以根据实际需要适当提高高度,但高度宜控制在50米左右。”

其中,关于增设部分楼层的使用功能,限定为“教学辅助用房和行政办公用房”,主要教学用房必须设在四层(小学)或五层(中学)及以下。

《中小学校设计规范》5.1.1条规定:“中小学校的教学及教学辅助用房应包括普通教室、专用教室、公共教学用房及其各自的辅助用房。”5.1.16条及其附表中,“主要教学用房”涵盖了普通教室、专用教室、合班教室、风雨操场、阅览室、体质测试室、心理咨询室、德育展览室、教室办公室等一系列功能;7.1.5 条“主要教学辅助用房”系为主要教学用房配套的辅助空间,占比校舍面积少,如果增设楼层只允许“教学辅助用房、行政办公用房和宿舍”等功能,对于集约用地的提升效果非常有限。

《城市普通中小学校校舍建设标准》第十六条条文及说明:“根据合理开发土地和节约土地的原则,城市中小学校舍要尽可能建造楼房。同时根据建筑物的使用功能,以及中小学生生理、心理特点和课余喜爱户外活动的要求,规定在教学楼中的普通教室:小学宜在四层以下(含四层),中学宜在五层以下(含五层)。”

类比浙江省工程建设标准《九年制义务教育普通学校建设标准》,也有同样的表述。在教学楼首层架空的情况下,总楼层势必增加,有必要参照国家标准进一步明确对层数及使用功能的要求。

此外,根据《建筑设计防火规范》,超过50米的公共建筑为一类高层,其火灾危险性、安全疏散、消防救援、消防设备等要求大幅提升,对于以学生为主体的学校教学用房建筑,不宜突破。且根据调研数据,限高50米能满足校内主要建筑的使用要求。独立建设的行政办公用房、教职工宿舍建筑不受高度及层数限制。校园内高层建筑应合理布局,避免对校园空间造成压迫。

5.1.2 随着城市中电梯的大量使用,中小学建筑的层数有所提高,师生搬运书籍物品、行动不便的人士上楼等各种活动,对电梯可达核心功能空间的需求更加迫切。规划设计中应考虑残疾学生,执行无障碍设计标准。

5.2 主要功能用房

5.2.1 随着校园现代化设备的增加,为满足校园信息化建设要求,层高标准应有所保证。阶梯教室规格有所提升,其层高标准应有相应提升。各类体育场地最小净高应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 各类体育场地的最小净高(单位:m)

5.2.2 此条为建议措施,准备室可做为临时办公、辅导室、自主学习、小组活动或更衣储藏等多功能,根据教学安排灵活使用。

5.2.3 学生每天携带的书很多,还有体育课需要的运动服和运动鞋。书包过大、过重己是普遍性问题。为了减轻学生携带困难,应设置每个学生专用的储物柜,让学生存放不需每天带回家的书本、衣物。

5.2.4 日照强烈不适合化学物品存放。当有害化学药品溅人眼中或接触皮肤时,需立即用急救冲洗水嘴冲洗。桌上通风排气装置技术已成熟,从桌面排走污浊气体对学生健康有益。

5.2.5 剧场式多能厅应满足年级师生讲座、汇报、演出等需求。

5.2.6 素质教育下,学生的动手实践需求更加全面和生活化。学生食堂为烹饪实践课程提供了适宜的场所和配套设施条件。给排水、燃气等管线应综合设计,统一管理。

5.2.8 体育场馆、游泳池、图书馆等学校资源与社区共享能使资源得到最大化的利用,是未来发展趋势。澳大利亚、美国、韩国等地均提倡学校资源社区化。调研发现北京、江苏、台湾等地部分学校已实现资源社区化。

5.2.9 图书馆远离教学区域集中布置,导致使用效率低。2000年来越来越提倡自由阅读,已出现了图书漂流岛的设计。随着信息技术的发展,需加强图书馆信息化建设,增加资源数字化、电子阅览空间等。

5.2.12 学生课间如厕是导致课堂迟到的重要因素,既要提升卫生间蹲位数量,也要控制合适的距离,将卫生间分散布置。教职工卫生间按教职工编制数配置,每人使用面积0.5㎡。

5.3 校园公共空间

5.3.4 校园建筑的门厅除通行、集散、等候功能外,还有接待来访、小憩、交流、宣传的作用,所以其面积大小、应根据人流量,防火安全疏散,无障碍通行设施和其他功能要求来确定。

5.3.5 《中小学校设计规范》第8.3.2条规定“…教学用房的内走道净宽度不应小于2.40m,单侧走道及外廊的净宽度不应小于1.80m。”标准在此基础上提升了50%,一是走廊除了满足通行疏散功能外,也是课间交流、活动的重要场所;二是为教室外墙进行文化展示等功能预留空间。

5.3.6 设置架空层,主要考虑深圳地方气候特征及学校用地条件,是校舍建筑立体开发的重要举措之一。架空层可作为展示、图书阅览、体育活动等空间。

《深圳市普通中小学校建设标准指引》规定:“架空层建筑面积不宜超过生均2㎡”。统计龙岗现有学校建设数据,校舍生均占地面积约4.2㎡,当校舍建筑部分架空时,即可达到或超过生均2 ㎡的指标。除教学楼外,其他校舍用房,也应结合功能,合理配置架空层,改善校园热工环境,增加可利用空间。

在用地非常紧张的情况下,还可以将环形跑道架空建设,架空层设置全开敞或半开敞的球类场地(风雨操场),进一步提高土地使用效率。

5.3.7 校舍屋顶面积占比校园用地平均达到40%,开发利用屋顶空间是节地的重要手段,同时也是绿色校园、海绵城市建设的要求。种植屋面的技术,屋面防水、减震的构造措施都很成熟,各地学校广泛探索将屋面建设为运动场地、绿化园地、学校农场等,既节省了用地,又提高了这些功能的使用效率,为师生课间活动提供多样选择。

除了用作设备安装空间或因造型原因不宜利用的非上人屋面,其他主要校舍屋顶均应充分利用,并做好安全防护措施。

5.3.8 根据深圳地区的气候特征,校园建筑之间需要风雨连廊遮阳遮雨,加强建筑之间的联系,提高使用率。

5.3.9 土地是不可再生资源,学校建设中应该提高土地利用率,开发利用地下空间是节地的主要手段。地下室建设应综合学校用地、功能需求统一规划,科学地协调与地上空间的关系,满足人防、消防及防灾规范要求,同时还应考虑预留用地、远期建设的接口措施。

考虑校园管理、安全疏散等因素,地下室内学生活动的场所不应超过两层,出入口应有门禁措施。

地下室机动车库,应注意以下原则:

1.应能满足校内机动车停车需求。机动停车位数量按学校教职工编制人数的100%设置。

2.结合学校用地、规模、校门广场及城市交通等情况,确有必要的,车库内可设置家长接送车辆的专用通道和接送学生等候区,降低高峰期校园主入口的交通压力,但需要学校配套完善的管理措施。

3.关于建设“对社会开放的停车场”:《中小学幼儿园安全管理办法》(2006.09.01)第三十四条“学校不得出租校园内场地停放校外机动车辆;不得利用学校用地建设对社会开放的停车场。”主要考虑社会停车带来的校园安全隐患和管理难度。但利用中小学校地下空间建设车库,有助于调节停车供需平衡,能有效缓解停车难问题,越来越受到各地政府的重视。多地出台了相关政策给予支持,如2008 年杭州市出台的《利用绿地、广场、学校操场等用地解决停车问题布点规划》、2012 年温州市政府出台的《温州市城市道路交通近期改善规划(2012-2015)》、2013 年北京市人民政府颁布的《北京市人民政府令(第252 号)》《北京市机动车停车管理办法》、2015年《上海市普通中小学校建设补充技术要求》、2016年厦门市出台的《厦门市人民政府关于印发加强城市停车设施建设工作实施意见的通知》等,均提出开发利用教育、体育设施地下空间资源建设公共停车场。

6 安全、通行与疏散

6.1 建筑环境安全

6.1.1 学校建筑属重点抗震设防类建筑,且其各种教室、风雨操场空间较大,并有开敞的体育场地,通常可被选定为"固定避震疏散场所"作为人员较长时间避震和进行集中性救援的场所。为此应在学校的体育用地处设置各种生命保障设施的固定接口。避灾疏散场所必须具备有保障的生命线系统,包括应急照明、应急水源、应急卫生间、食品备用库、应急通信系统及避难空间的通风换气系统。

6.1.2 多发的校园面砖脱落伤人事件警示我们在选择校园外墙材料时要更加注重安全性。

6.1.3 为保障学生安全,新增设本条,并确定为强制性条文。上人屋面栏杆的高度应从屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,当上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位的栏杆扶手以下有可蹬踏部位时,扶手高度应从可蹬踏部位顶面起计算。中小学生身高增高,重心上移,窗台也应随之相应升高。依据((2005 年中国学生体质与健康调研报告》公布的学生身高现将临空窗台的最小允许高度确定为0.90m。这一高度比《中小学校设计规范》的规定提高了0.15m。

6.1.5 总结近年来发生的多起安全事故的教训,针对中小学生在突发事件中难以自控的现象,规定各教学用房的疏散门均应向疏散方向开启,以避免出现数十人同时涌上,使疏散门难以开启的灾难性事件。

6.2 通行及疏散

6.2.3 中小学校学生的行动经常是群体行动,道路有台阶易发生踩踏事故。在人流集中的道路上设置台阶可能成为紧急疏散时的隐患,宜采用坡道等无障碍设施处理道路的高差。

6.2.5 楼梯直接与外廊相通,设计为开敞式楼梯间,更有利于安全疏散和防排烟。

6.2.6 近年来因各中小学疏散宽度不足、不能满足课间疏散要求而导致的安全事故警醒我们更加重视疏散宽度设置。本标准将主要楼梯的宽度扩大1.5倍,同时根据现行《建筑设计防火规范》明确疏散宽度的计算原则:按照“建筑物层数”而非所在楼层数选用宽度系数。

6.2.7 楼梯应均衡布置,避免形成交叉紊乱的人流。折跑楼梯人流转换方向时,易产生拥挤事故,因此应限制折跑楼梯的人流股数。

6.2.11 基于深圳多雨的气候特征,设计中应重视疏散通道、楼梯等部位的防滑与排水措施,排除安全隐患。

7 绿色校园

7.1 一般规定

7.1.3 《深圳市住房和建设局关于加快推进装配式建筑的通知》(深建规〔2017〕1号)第三条意见:政府投资建设的具备条件的学校、医院、养老院等公共建筑项目,以及深圳北站商务中心区、坪山中心区、宝安中心区、国际低碳城、大运新城等重点区域,率先推进装配式建筑。

龙岗区具备条件的示范学校建筑项目,先试点后逐步推进按照装配式建筑方式建设。

7.1.6~8 此三条明确节水、能源利用等措施,也是绿色建筑评价的重要指标。

7.2室内环境

7.2.2 房间内良好、合理的自然通风,一是可以显著地降低夏季房间自然室温,改善室内热环境,提高热舒适;二是可充分利用过渡季节较低的室外空气,减少房间空调设备的运行时间,节约能源。此外,加强通风能有效降低室内空气细菌总数,对于中小学生的健康更显得尤为重要。

7.2.8 建筑内部各区人员停留时间各不相同,采用分区、定时、感应控制措施有利于在维持一定舒适度的条件下节约能源。

7.3 室外环境

7.3.1 校园景观是校园文化的重要载体。应根据校园各功能区特点设置鲜明的文化主题,配建有特色的雕塑、浮雕、文化艺术墙等。

7.3.3 室外运动场排水性良好,可以减少雨水对场地的不利影响。平整度符合规范要求,可确保师生运动时安全舒适。

7.3.4 本条体现对塑胶跑道、塑胶球场的建设控制要求。

8 智慧校园

8.1 目前智慧校园建设还在探索阶段。深圳市于2015年3月发布《深圳市中小学“智慧校园”建设与应用评价标准(试行)》;2017年全国首个智慧校园建设省级地方标准——江苏省《高等学校智慧校园建设与应用规范》(DB32/T 3160-2016)正式发布,同时发布了职业学校、中小学校的智慧校园建设标准;上海市也出台了《上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设基本规范(试行)》。智慧校园逐步得以规范化实施。

信息化技术投入大、设备种类多、更新快,学校建设应有系统规划,整合使用功能,避免重复建设;并预留基础设施的硬件接口,便于后期灵活应用。

8.2 近年来校园暴力事件和突发事件的增加,对校园安全防范系统提出了更高的要求。除卫生间、淋浴间等隐私场所外,校园监控应无死角覆盖。

8.3 安防、消防监控尽量设置于门卫值班室内,便于集中管理。

8.4 学校照明灯具多,能耗占比大,智能化照明控制系统能显著提升学校管理水平,改善室内光环境。为保障室内空气质量,可在地下车库设置一氧化碳监控系统,在图书馆、多功能厅等人员密集场所设置二氧化碳监控系统,联动控制室内排风、新风系统,保证室内空气品质。

8.5~8.7 作为基础设施建设要求,普通教室配置交互式多媒体设备、教室采用电子班牌。每个学校至少配备一间创新实验室(如智能机器人、生命科学、动漫制作、3D打印等智能实验室等),有条件的学校可选配专业录播教室。

8.8 室外LED屏具备媒体播放、信息发布、宣传展示等功能,在校园建设中越来越普遍,可综合建筑布局、立面造型、结构设计等因素配置;后期建设的宜预留接口条件。

9 装修标准

9.2 校园标识系统,应做到艺术化、特色化,与学校的文化基因契合。

9.3 根据学校条件,合理选择中级装修的区域,有利于创造情景化教学的空间氛围,提升教学效果。例如书法教室、美术教室,装修应体现艺术感;科技教室、探究实验室等,可注重科技、未来的视觉效果等。

9.4 某些天然石材和矿物性水泥等材料可释放一定的放射性元素,特别是碱性花岗岩的放射性比活度是土壤的数倍;建筑材料、产品、部品、保温隔热板材、人造板材、涂料、壁纸、胶粘剂等的采用及机械通风设施的择定若有疏漏,都可能导致污染物(如甲醛、苯、氨、氡、细菌、病毒、可吸入颗粒物等)超标,对学生的健康造成伤害。故学校设计应严格执行有关建材、产品、部品的采用规定。

9.5 基本装修用材可按表格选用。

(1)普通教室和专用教室、门厅、走道、楼梯的地面,由于使用频繁,人流量大,容易污染和磨损。为保持此类场所清洁和安全,故多采用防尘、防滑且耐磨易清洁的面层。

(2)化学实验室里经常用到强腐蚀性的酸碱等化学药品,且在使用过程中,难免会出现失误使药品滴落在地面等意外情况,故化学实验室的地面采用耐酸碱腐蚀的面层。

(3)语言教室、计算机教室需要大量管线连接,故经常需要对设备及线路进行维护,同时,由于该类设备容易产生静电,所以铺设管线时要考虑敷设和维护方便,且管线不应凸起妨碍师生行走,静电也应通过采用导电的面层进行无害化处理。

(4)食堂、卫生间、淋浴间等用房使用频繁,用水量大,极易受到污染,故要采用防滑、易清洁的面层,并要可靠的防水和排水设施保证使用此类场所的安全度与舒适度。