标准规范下载简介和预览

在线阅读

1.宿州市地理环境、风土人情>>

2.宿州市地方法律法规>>

3.宿州市招标信息>>

4.《宿州市控制性详细规划通则》>>

下载地址

1 总则

1.1 为实施《宿州市城市总体规划(2011-2030)》,有效引导和调控城市建设开发,根据国家及地方相关的法律法规、标准规范制定本通则。

1.2 市控制性详细规划编制管理体系建立递进充实和动态维护的机制。通则是控制性详细规划的总纲,在《宿州市城市总体规划(2011-2030)》确定的城市规划区范围内的局部地段的控制性详细规划、修建性详细规划的编制和审定、规划条件核提以及相关城乡建设开发活动应当符合本通则。

1.3 规划建设用地空间资源实行分级配置,城市规划区内划定管理单元、街区、地块等,根据城市建设时序、市场开发需求分层次制定局部地段控制性详细规划,落实控制性内容。各层次控制性详细规划根据城乡规划管理需要依法及时地充实控制性内容。

1.4 管理单元、街区、地块等局部地段控制性详细规划实行动态维护。当上一层次规划提出新的要求,强制性控制内容发生变更,或者指导性控制性内容达到规定的临界值等情况时,应当适时修改相关管理单元、街区、地块等的控制性详细规划。

1.5 通则及局部地区控制性详细规划是提供规划条件的基础。有效实施城乡规划,应当完善管理单元—街区—地块的规划控制体系。

在管理单元、街区、地块等局部地段控制性详细规划尚未完善的情况下,可以依据本通则核提规划条件,所提的规划条件必须经过相关的程序的审查。

2 局部地区控制

2.1 管理单元是控制性详细规划制定与论证、修改的基本单位,管理单元一经划定,原则上不得随意调整。划定管理单元应当体现以下原则:

(1)公共服务设施配套的完整性:以居住为主导属性的管理单元参照居住区规划等相关规范的确定用地规模划定范围,并以此为基础进行公共服务设施的配套。

(2)功能区的相对完整性:以工业为主导的管理单元,宜按照工业组团、同类产业集聚区等作为划分依据划分。

(3)行政隶属关系的完整性:管理单元的划分应当尽量保证街道办事处管理边界的完整性,形成城区—街道办—管理单元三级层次结构。条件许可时应当考虑调整街道范围,加强管理单元街道管理范围的衔接。

(4)应考虑城市土地利用结构、功能内在关联、合理的交通分区以及单元内土地使用性质的相对同一性等因素;

(5)宜以河流、铁路、公路、城市主要道路等天然或人工的地理界限作为单元的划分界线。

2.2 管理单元的控制性内容主要包括两个方面:上位规划的基本控制要求和深化规划的控制要求。管理单元的控制性内容应当进一步落实城市总体规划确定的强制性内容,并提出街区、地块的强制控制性内容;城市总体规划、专项规划以及相关研究论证确定的规划控制要求应当作为管理单元的控制性内容。

2.3 管理单元控制性详细规划应当划定街区,需要时可单独制定、维护街区控制性详细规划。新区与工业园区内的街区一般是以城市次干道(或重要支路)、河流等自然或人工界线划分;老城区内的街区一般是以城市支路、巷道或河流等自然或人工界线划分。

2.4 管理单元、街区控制性详细规划应适当划分地块,并提出地块的基本控制要求。如地块及其基本控制要求不能适应实际建设的需要,可以单独修改地块控制性详细规划,并提出管理单元、街区控制性详细规划的动态维护意见。

2.5 管理单元的控制性详细规划的动态维护,应当在对实施效果进行评估的基础上,采用增补附件、局部修正以及整体修编等方式进行完善或补充。街区控制性详细规划的维护应当通过协调管理单元与地块控制内容实现。

当管理单元的主要控制性内容无法落实,应当适时启动跨管理单元的控制性详细规划修编。

3 道路交通控制

3.1 城市道路是城市建设发展的基本骨架,任何规划建设活动均不得影响城市道路系统的结构。

3.1.1 局部地区控制性详细规划、修建性详细规划的制定,不得修改城市总体规划、城市综合交通规划确定城市主、次干路的基本走向、道路红线等。对支路的修改也必须保证原有通达性。

3.1.2 重大项目的规划、建设必须保证城市道路系统的完整性,不得阻断、封闭城市总体规划、综合交通规划确定的主、次干道和支路。确需调整城市次干道局部走向、改变支路通达性或者取消支路的,必须进行必要性论证,提出道路交通解决方案,并优先实施道路交通解决方案。

3.1.3 局部地区控制性详细规划制定中应当结合实际深化支路网规划;鼓励建设项目规划建设中提供符合需要的公共通道,改善城市交通微循环。

3.2 建筑退让道路红线

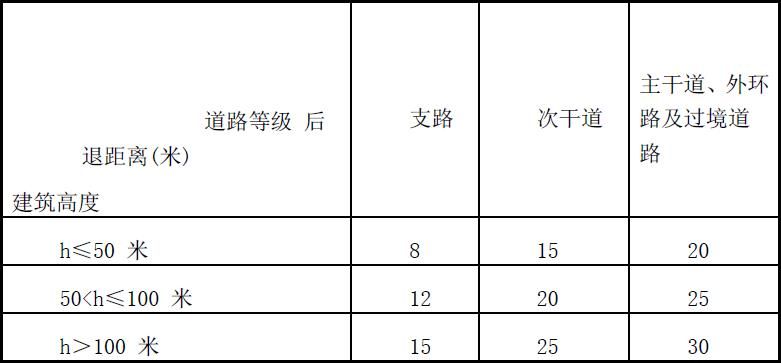

3.2.1 沿城市道路两侧新建、改建、扩建的建筑物,后退规划道路红线的距离应按道路性质、道路等级、交叉口通行视线以及建筑高度、性质功能、体量等条件留出必要的后退间距,具体应不小于表3-1所列值:

表3-1 建筑退让道路距离指标表

注:1)h---建筑高度。建筑后退道路红线的计算点为计算建筑面积的建筑最外墙面线。

2)建筑后退道路交叉口的最小距离,按交叉口相交道路中等级高的道路建筑退让距离的1.5倍计算,如:h≤50 米的建筑后退支路与次干道相交的道路交叉口的距离为:15×1.5=22.5米。

3)老城区或拆迁改造地区建筑高度50米以上的高层建筑退让距离在上述退让距离的基础上可最多减少5米;同一路段原则上保证同等退让。

3.2.2 拂晓大道、人民路、淮海路(汇源大道)、港口路、金海大道、东环路、二徐路、物流大道、拱晨路、唐河路、洪河路、银河一路、汴河路、淮河路、迎宾大道、南外环、城市大外环道路两侧新建建筑退让道路红线不小于20米(H≤50)、25米(50<H≤100)、30米(100<H);上述道路中拂晓大道、人民路、港口路、东环路汴河以北段及洪河路、城市大外环道路两侧绿化带按30米控制,迎宾大道道路两侧绿化带按22.5米控制,南外环路道路两侧绿化带按26.5米控制,新建建筑退让上述绿线不小于10米。

3.2.3 新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、宾馆、大型办公楼、大型商业设施(单层建筑面积5000平方米及以上、总营业建筑面积8000平方米及以上的)等有大量人流、车流集散的建筑,其临城市道路的主要出入口面后退道路规划红线的距离,不应小于30米;红线外有绿线控制的,且后退绿线距离不应小于20米;并应妥善安排好出入口位置和停车场地,不得影响城市交通。

3.2.4 立体交叉路口周围建筑物后退道路红线的距离可以经过组织专业论证后确定。

3.2.5 高层、多层组合建筑退让道路红线的距离,必须统一按高层建筑退让标准执行。

3.2.6 旧区改建,在满足消防和交通要求前提下,按照规定程序核定后,后退道路红线距离可适当减小,但不应小于下一级的退线要求。

3.2.7 建筑与城市道路红线非平行布置的,建筑距离道路的最小处不应小于道路退线要求。雨蓬、阳台、台阶等外挑部分不得超出退线要求。

3.2.8 在规定的后退道路规划红线的距离内,不得设置零星建筑物和构筑物;严禁建筑的基础、坡道、地下室、围墙、施工维护桩及其它附属设施等逾越规划道路红线。

3.3 围墙退让道路红线

(1)需设置围墙的应为通透式围墙,除特殊要求外,围墙外墙线后退主干道及以上级别的道路红线不少于8米,后退次干道及以上级别的道路红线不少于5米,后退支路及以下级别的道路不少于3米。

(2)除特殊要求外,大门及单层门卫设施,后退主干道及以上级别的道路红线不少于8米,后退次干道及以上级别的道路红线不少于5米,后退支路及以下级别的道路不少于3米。

3.4 地下建筑退让道路红线

地下建筑后退主干道及以上级别的道路红线不少于8米,后退次干道及以上级别的道路红线不少于5米,后退支路及以下级别的道路不少于3米。

3.5 城市规划区内公路边沟两侧应划定隔离带,除规划另有规定外,隔离带宽度的具体规定如下:

(1)高速公路、国道两侧各不宜小于50米;

(2)省道两侧各不宜小于20米;

(3)县道及以下等级公路,两侧各不宜小于15米;

(4)公路红线和隔离带内,不宜新建、改建、扩建建筑;

(5)沿穿越村镇、城镇的公路两侧新建、改建、扩建建筑,可按村镇、城镇规划进行管理,但建筑后退公路隔离带的距离不应小于5米。

3.6 建筑后退铁路距离

(1)高速铁路两侧建筑与最外侧轨道中心线的距离应不小于50米;

(2)铁路干线两侧建筑距离不应小于25米(至相邻边轨中心线距离);规划增建复线一侧建筑与最外侧轨道中心线距离不应小于40米;

(3)铁路专用线两侧建筑距离不应小于20米。

3.7 通向城市道路的机动车出入口位置应符合下列规定:

(1)与城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于80米;与城市次干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70米;与城市支路交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于60米。与不同等级道路相交的交叉口的距离,以距高等级道路交叉口的距离为准。

(2)与人行横道线、人行过街天桥、人行地道(包括引道、引桥)的最边缘线不应小于5米。

(3)距公共交通站台边缘不应小于15米。

(4)距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出入口不应小于20米。

(5)当基地道路坡度大于8%时,应设缓冲段与城市道路连接。

(6)与立体交叉口的距离或其他特殊情况,由相关专业部门或专家论证后再行确定。

(7)距桥、隧道的起坡线距离不宜小于50米。

3.8 严格限制制定局部地区控制性详细规划、建设项目修建性详细规划等工作中随意在城市主次干道中央分隔带设置开口。确需开口的应进行分析论证,并按程序审定。限制建设项目因自身需要规划建设上跨或下穿城市道路的各类构筑物、建筑物。

3.9 在公共建筑集中地区或者人流集中区域的重大建设项目建设中应考虑就近安排社会停车场、库,并宜按照地上多层或地下停车库控制。

停车场、库与城市道路相交的出入口通道和城市道路宜采用正交布置,如斜交则交角不宜小于75度。出入口应符合行车视距要求,宜右进右出。

3.10 新建、改建、扩建下列建设项目应进行交通影响评价,凡列入交通影响评价的建设项目,编制的规划设计方案应当符合交通影响评价提出的要求。

(1)铁路客货站场、公路客货站场、水运客货码头、公共汽车停车场、社会公共停车场、大型加油站、公交枢纽、大型城市交通设施等;

(2)在城市主、次干道上施工并对交通有严重影响的市政工程项目;各类需封闭道路的工程项目;

(3)各类大型市场、商场、物流中心;

(4)在城市快速路及主干道路两侧、主次干道交叉口四周、城市出入口道路等道路交通压力相对较大的区域;建筑面积大于3万平方米的公共建筑(含高层商住混合建筑)或建筑面积大于8万平方米的居住小区;

(5)其他对城市交通有严重影响的建设项目。

4 绿地、绿化控制

4.1 绿地系统是城市生态环境保护、市民游憩休闲和社会文化等活动的支撑,任何建设行为均不得损坏城市绿地的系统性;城市绿线范围内,不应建设与绿地规划无关的项目。

4.1.1 局部地区控制性详细规划、修改性详细规划以及项目建设均不应减少、侵占城市总体规划确定的绿地总量,其中公共绿地总量必须保证。

4.1.2 城市规划区内的规划、建设必须保证城市绿地系统的完整性,城市总体规划确定的各类绿地确需调整必须按照以下要求:

(1)新汴河景观带城区段:不得压缩划定的绿带宽度,加强与周边绿地的生态链接。

(2)城市公园:用地边界原则上不得调整。

(3)沿河、沿路等带状绿地:不得压缩宽度和阻断与周边绿地的联系,保证绿地的连通性;鼓励加宽绿地宽度的行为。

(4)街头绿地:位置原则上不得调整,确需调整的必须保证面积不减少和与周边绿地的连通性,鼓励改善街头绿地与周边绿地连通性的规划、建设行为。

(5)郊野公园(生态绿地):可以结合生态建设和生产需要进行开发,限制建设用地的拓展。

4.1.3 城市总体规划、局部地区控制性详细规划确定的公共绿地、防护绿地的建设等应参照以下要求进行控制。

(1)新汴河景观带城区段:在满足防洪排涝的前提下,应当尽可能增加乔灌木种植,原则上乔灌木种植面积不少于70%,道路及硬地比重不大于10%,配建设施占地面积不大于5%;

(2)城市公园:应当保证乔灌木种植面积不少于50%,配建设施占地面积不大于10%;

(3)沿河、沿路等带状绿地:应当保证乔灌木种植面积不少于70%,配建设施占地面积不大于3%;

(4)街头绿地:应当保证乔灌木种植面积不少于40%,硬地面积不大于20%,配建设施占地面积不大于10%;。

(5)郊野公园(生态绿地):原则上配套设施占地面积不大于3%。

(6)沿道路建设的绿带:原则上不安排市民游憩活动的设施,可适量安排交通性设施。

(7)防护用地:原则上在安全和不影响防护功能前提下,可适量安排配套设施,配建设施占地面积不得超过10%。

(8)生产性绿地:原则上不安排为市民服务的设施。

4.1.4 城市绿地建设宜采用本土性的林木种植。

4.2 在沿城市水系划定的蓝线外应当划定城市绿线,绿线控制的宽度应当大于或者等于城市的蓝线;在城市道路红线外可双侧或单侧划定绿线,绿线控制的宽度应当大于城市道路的宽度。建筑退让城市绿地绿线的距离,除退道路红线距离应大于第3.2条规定要求且满足有关规划另有规定外,按下列要求确定:

(1)建筑高度H≤15米的建筑后退距离不应小于6米;

(1)建筑高度15<H≤24米的建筑后退距离不应小于8米;

(2)建筑高度24<H≤50米的建筑后退距离不应小于10米;

(3)建筑高度50<H≤100米的建筑后退距离不应小于12米;

(4)建筑高度100<H米的建筑后退距离不应小于15米。

4.3 鼓励各类建筑基地内扩大绿地的面积,增加与周边绿地的连通性;绿地面积占基地面积的比例(绿地率)应符合下列规定:

(1)老城区和保障房居住区的绿地率应不小于30%,新区居住区的绿地率应不小于35%;

(2)商业、金融、仓储、交通枢纽、市政公用设施等单位,绿地率不宜小于20%;对有大气、噪音污染的厂矿企业单位,绿地率应不小于30%;

(3)机关团体、文化娱乐、教育体育、卫生、科研院所、部队等单位,绿地率不宜小于35%;

(4)工业项目建设要严格控制厂区绿化率,应不大于15%,在工业开发区(园区)或工业项目用地范围内不得建造“花园式工厂”。

4.4 新建居住用地的公共绿地,可参照《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93,2002年修订版),按照居住用地规模采用分级设置的原则,即:

(1)组团级公共绿地面积应不小于总用地面积的4%,且应不小于0.5平方米/人;小区级(含组团级)公共绿地面积应不小于总用地面积的7%,且应不小于1平方米/人;居住区级(含组团级和小区级)公共绿地面积应不小于总用地面积的10%,且应不小于1.5平方米/人;

(2)每块集中绿地面积应不小于400平方米,宽度不得低于8米,且必须满足应不小于三分之一面积在建筑日照阴影范围之外。其中绿化面积(含水面)不宜小于总绿地面积的70%;

(3)鼓励居住区公共绿地向公众开放;

(4)沿城市道路两侧的公共绿地或绿化隔离带,不在建筑基地范围内的,不应作为小区集中绿地计算。

4.5 鼓励屋顶绿化、垂直绿化、城市市政基础设施垂直与平面相结合的绿化。

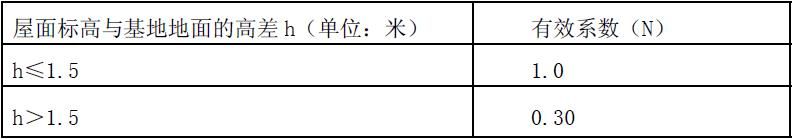

(1)屋面(含架空层、半地下库房)绿化面积(每块面积应不小于100平方米)可折算成地面绿地面积计入绿地率。其折算公式:

F=M×N。

公式中:F—地面绿地面积,M—屋面地栽绿化面积,N—有效系数(见下表)

(2)确能保证公众可达性的屋顶绿化,可酌情提高核算指标,h≤1.5且具有可达性的屋顶绿化可计入公共绿地面积。

(3)地面停车位应增加树阵式绿化,必须设置雨水渗透设施。

(4)绿地内不透水硬地不得超过10%,透水绿地式停车并有树阵式绿化的可计入绿地率。

4.6 古树名木周边宜留出应不小于20米的保护绿地。

5 建设用地控制

5.1城市总体规划确定的建设用地布局是城市长远发展的结构性安排,任何规划、建设行为不得损坏这种安排。

5.1.1局部地区控制控制性详细规划、修建性详细规划及城市的重大建设项目均不得突破城市总体规划确定的建设用地范围。如确需在建设用地范围之外安排建设的,应当履行相关法规规定的法定程序。

5.1.2局部地区控制性详细规划、修建性详细规划及城市重大建设项目的建设不应修改和影响城市总体规划安排的城市结构,确保城市组团结构、城市中心、副中心以及各项功能区的基本完善。

5.1.3 当局部地区控制性详细规划、修建性详细规划需要修改城市总体规划确定的城市结构性问题时,或者因重大项目建设影响到城市总体规划确定的城市结构性问题时,必须制定专题论证报告,并经过相关审查审批。

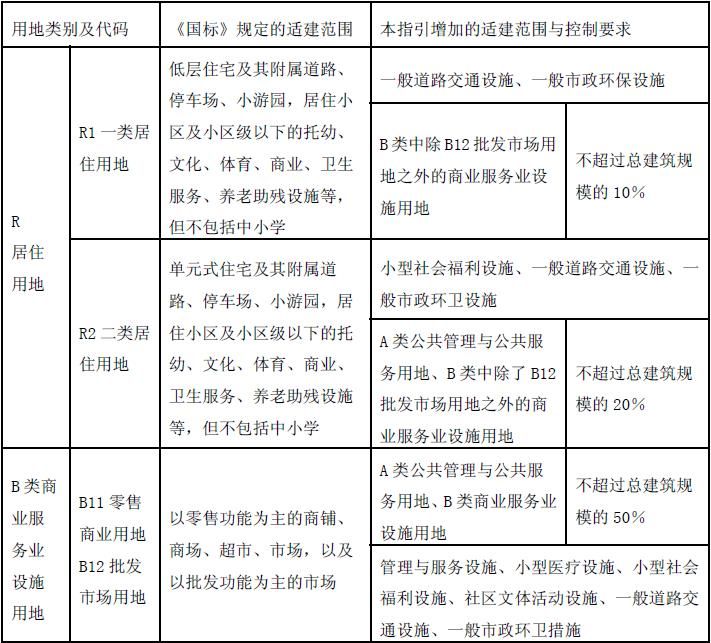

5.2城市总体规划确定的建设用地按照一定的适建范围进行控制:

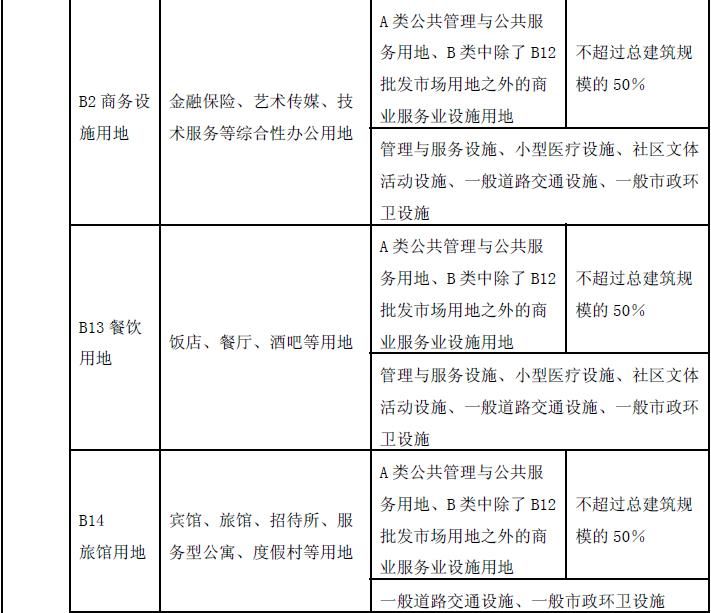

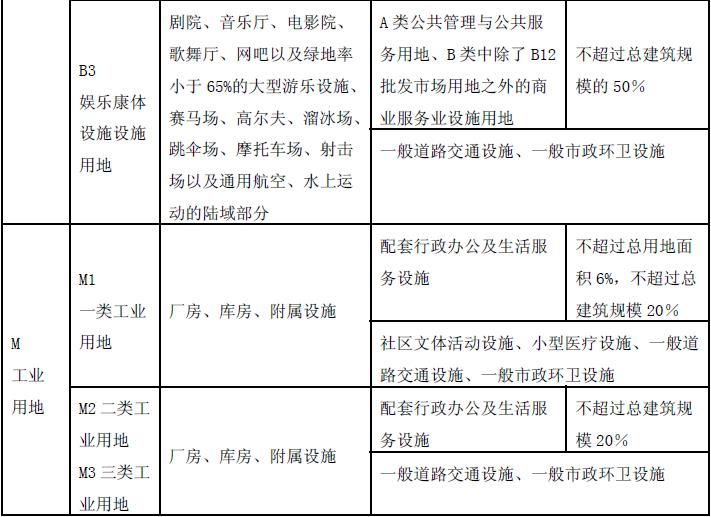

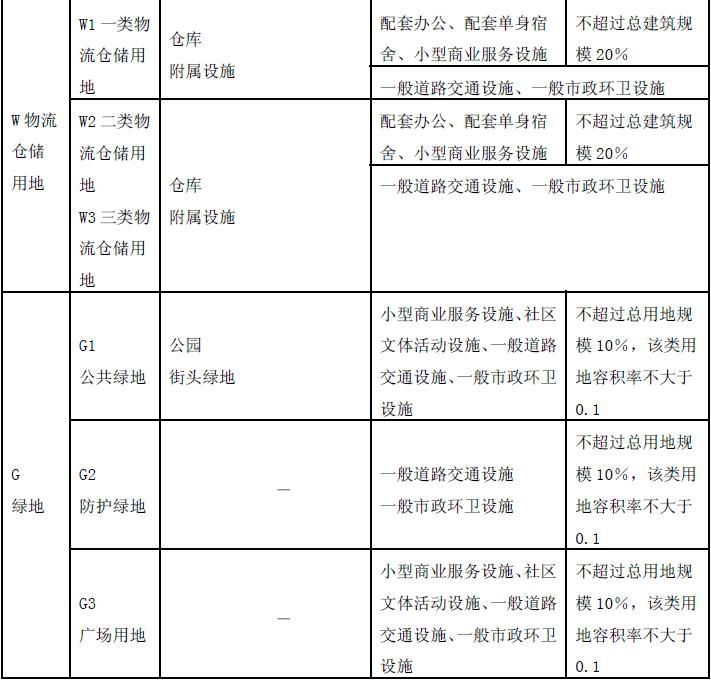

(1)居住用地[R]、商业服务业设施用地[B]、工业用地[M]、物流仓储用地 [W]、绿地与广场用地[G1、G3]等6类性质用地的适建范围和规模控制要求见《常用用地性质适建范围表》(表3-1)。

(2)《常用用地性质适建范围表》中“本指引增加的适建范围与控制要求",在规划许可时需满足相关技术和政策条件,并经规划行政主管部门审批。

符合《常用用地性质适建范围表》规定的适建范围和控制比例要求的,仅需表达单一用地性质;若确有不同用地兼容要求,或超出《常用用地性质适建范围表》的,应增加相应的用地性质。

表3-1常用用地性质适建范围表

本表中 “本指引增加的适建范围与控制要求”中相关设施的名词解释详见以下说明:

(1)管理与服务设施:包括社区的居委会、警务室、服务中心、服务站,及配套管理用房等;

(2)社区文体活动设施:包括社区文化中心(文化室)、社区体育活动场地、室内外运动设施、社区绿地等;

(3)小型商业服务设施:包括小型超市、净菜市场、零售商店、会所、食堂、餐饮、娱乐、邮政网点、电信营业厅,用于培训、金融、保险、证券等的营业网点等。

(4)小型医疗设施:包括社区健康服务中心、诊所等;

(5)小型社会福利设施:包括敬老院、救助站等;

(6)一般道路交通设施:包括公交首末站、港湾式停靠站、公共停车场库、天桥、地道等;

(7)一般市政环卫设施:包括雨水泵站、污水泵站、移动基站(基房)、垃圾转运站、垃圾收集点、再生资源回收点、公共厕所、环卫工人工作间等。

5.3按照环境相容、公益保障、结构平衡、景观协调等原则,鼓励各类用地性质与公共服务设施、巿政公用设施用地、交通设施用地和行政办公用地的混合使用。鼓励利用地下空间增加用地混合性。

土地混合使用时,若包含公共管理与公共服务设施、公用设施、道路与交通设施、绿地与广场等必须优先保障的用途,用地性质应优先保证。

5.4本着有利于改善人居环境的目标,应适当控制建设项目建设用地的规模。

5.4.1建设用地未达到下列最小面积的,不应独立建设:

(1)低层居住建筑1000平方米;

(2)多层居住建筑、多层公共建筑2000平方米;

(3)高层居住建筑、高层公共建筑3000平方米。

5.4.2建设用地未达到前条规定的最小面积,但有下列特殊情况之一,且确定不妨碍城市规划实施的,可予核准建设:

(1)邻接土地为既成道路、河道或其他类似情况,确实无法调整、合并的;

(2)因城市规划街区划分、市政公用设施等限制,确实无法调整、合并的;

(3)社区配套用房、垃圾收集和中转、变配电房、泵房、公厕、调压站等涉及社会公益性的建设项目。

(4)受地籍产权、道路等限制的旧城更新以及棚户区改造项目

5.4.3建设用地性质为居住用地、商业服务业设施用地、商住混合用地的,用地规模不宜超过10公顷,建设项目用地规模需要超过10公顷的,宜按照多地块安排。

建设用地性质为工业用地、物流仓储用地的,用地面积不宜超过城市主次干道围合的用地的大小。确需较大用地的,应当进行分析论证。

5.5严格控制沿城市主次干道商业门面设置数量。

6 地块建设控制

6.1 管理单元或街区控制性详细规划确定的地块的基本控制要求是核提规划条件的基础,当管理单元或街区控制性详细规划的地块安排能够符合项目建设需要时,应当严格按照规划核提规划条件;当不能满足需要时,应以地块基本控制要求为基础,采用以下方式核提规划条件:

(1)当项目建设需要与地块面积大小、四至范围等较少因素不吻合时,可直接参照相应地块的基本控制要求,核提规划条件;

(2)参照相应地块的基本控制要求,编制项目建设的预方案,在预方案的基础上形成地块控制性详细规划,并依据批准的地块控制性详细规划核提规划条件;

(3)参照技术指引章节中的相关规定推算控制指标。

6.2 地块是核提规划条件的基本单位,地块的划定应当遵循以下原则

(1)新区建设一般控制在2-5公顷范围内,旧城改造可适当缩小。但大小不得超出5.4条规定建设用地的规模范围;

(2)地块用地性质要相对单一。土地混合使用,无法明确划定不同性质的建设用地界线时,应当明确各种性质用地所占的比重;

(3)地块界线应当考虑用地权属关系,但必须保证用地的完整性;

(4)可以按照拟建建设项目划定地块,地块大小应不大于项目建设所需建设用地的规模;项目建设需要多种性质用地的,一般应当按多地块划定。

6.3建设用地容积率是地块建设的核心指标,当无法直接按照地块基本控制要求核提时,所提的容积率必须经过论证,适用的用地性质包括城市规划区内的居住用地(R)、商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(BR)、工业用地(M)、物流仓储用地(W)五大类经营性用地。城市规划区内公共管理与公共服务用地(A)、道路与交通设施用地(S)、公用设施用地(U)等公益性设施用地的容积率,依照相关规划建设标准和规范由政府依据实际建设需要确定。

6.4为了集约节约利用城市建设用地,居住用地(R)容积率下限要求大于1.0。

6.5 老城区改造鼓励多个小地块合并或者小地块并入大地块开发建设。严格限制单独建设的小地块的开发强度,合并开发的,其合并后的平均容积率可适当提高。

6.6建筑物退让除必须符合日照分析、文物保护、风景旅游、市政管线、视觉卫生、消防、环保、交通和防灾等相关规定、规范外,应同时符合控制性详细规划的要求。

6.7建筑退让用地边界

(1)当建设地块边界外是现状建筑和已批准的待建建筑,建设地块内建筑后退边界距离应满足相邻用地规定日照间距。

(2)当建设地块的边界外是空地、建设项目性质未明确时,建设地块内低层、多层建筑后退南北用地边界的距离为0.7H以上(H为建筑高度,下同),并不小于12米;高层建筑后退南北用地边界的距离为0.3H以上,并不小于20米。同时应满足自身建筑所需日照间距一半的要求。退让北侧边界距离同时应满足:北界外侧规划用地性质为居住等有日照要求的,日照影响线应按距边界不大于10米执行;北界外侧规划用地性质为非居住等无日照要求的,日照影响线应按距边界不大于20米执行;北临城市道路时日照影响线应不超出北地块建筑退让红线。

(3)当建设地块边界外是空地,建设地块内建筑物后退东西边界距离的规定是:多层建筑5米以上,高层建筑9米以上。东、西两侧为规划居住用地且无批准的修建性详细规划时,应采用镜向布置对拟建建筑进行综合日照分析,满足日照要求。

(4)高层建筑及锅炉房、变电所、加油站、厂房等特殊功能的建筑(构筑)物在退让其用地边界时除应退让规定间距外,还必须承担由其产生的规定间距。

(5)加油站周边无现状建筑物时,退让用地边界可按三级站油灌区不小于6米,二级站油灌区不小于9米执行,且需满足消防要求。

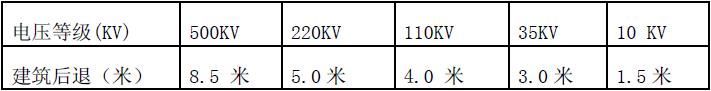

6.8建筑退让电力线

沿城市高压架空线,建筑后退电力线地面投影的距离在满足电力安全相关规范的前提下,并同时满足下列要求:

(1)在电力线保护区(高压走廊)范围内不应新建、改建、扩建建筑物和构筑物;

(2)建筑距各级电力架空线路的最小水平距离不宜小于表5-2规定;

(3)在市中心旧城区,执行上表规定确有困难时,由规划行政主管部门会同电力、环保部门核定。

表6-1建筑退让架空电力线路边导线距离指标表

备注:其他电压等级退让距离按相关规范另行核定。

6.9建筑之间的退让

建筑与建筑之间的退让间距,除符合采光、通风、日照标准、消防、视线卫生等的规定之外,应符合下列规定:

(1) 建筑开窗面之间的视线卫生最小距离要求为12米;

(2) 多层建筑之间的最小间距距离为6米,高层与各种层数建筑之间的最小距离为13米。

(3) 有日照要求的建筑之间的间距,需以通过建设部鉴定的日照分析软件计算的为准。

(4)相邻用地的东边界和西边界处,不宜布置东西向的建筑物。

(5)高层和多层组合建筑及退台建筑的退让,分别按各类别有关规定执行。

6.10地下建筑退让用地边界

(1)用地范围内超出建筑外框(地上部分)的地下建筑物、构筑物外缘,后退蓝线、绿线的距离不应少于6米;后退相邻建设用地和已建用地边界的距离,不应少于地下建筑物埋置深度(自室外地面至地下建筑物底板底部的高度)的0.7倍,且最小值不少于6米。

(2)按上述要求退让确有困难的,应采取技术安全措施和有效的施工方法,经具有相应资质的施工技术鉴定部门鉴定,由原设计单位签字认定,并向周边用地单位和个人公示后,报规划行政主管部门批准,可适当缩小后退距离,但不得影响城市道路结构与城市管线及相邻建、构筑物等的安全,且围护桩和自用管线不得超过基地界限。

(3)当界外建(构)筑物、地下工程有特殊要求时,应视建筑结构设计及场地地质情况,加大新建地下建筑后退地界的距离。

(4)当相邻地块两个或两个以上建设项目协商谋求地下建筑联体建造时,可不按上述要求控制连接处离界距离,但应满足其它相关规范要求。

(5)相邻新建高层商业办公建筑地下室按规划应设置连接通道的,通道宽度不小于 4 米,净高度不小于 2.8 米。

6.11围墙退让用地边界

围墙后退相邻建设用地的边界,视相邻地块权属等情况确定:当界外为已征用地,围墙外墙线可与用地线吻合;当界外为未征用地,围墙基础不得逾越地界;界外是耕地时,围墙外墙线后退地界不少于1米,今后如相邻土地征用,围墙可重新按征地界线建设。

6.12建设地块根据其用地性质与项目设施性质,应建相应的机动车与非机动车公共停车泊位。

6.12.1各类建设工程应按照以下标准配建:

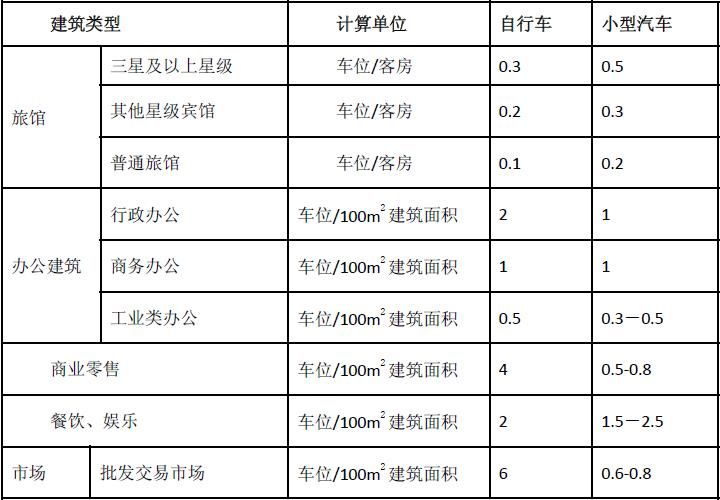

表6-2建设工程配建机动车位设置标准

注:(1)上述各项指标均为下限。

(2)星级宾馆指3星级以上,含3星级。配套的餐饮、娱乐、商场设施停车位另计。

(3)综合建筑的停车位指标按上表所列不同性质类别的建筑分项累计计算。统一规划建设的建筑群,各建筑配建停车设施的设置标准必须与其规模、性质相对应。在符合本标准规定的配建指标计算出的车位数,尾数不足1个的以1个计算。

6.12.2鼓励地下停车及立体停车。以高层为主的居住区应优先考虑地下停车,地面停车不得占用小区的公共绿地。办公等公建停车应充分利用地下空间,地面停车鼓励结合绿化采用树阵式停车。地面停车率不宜大于25%。

6.12.3建筑的使用性质发生变化时,必须按其使用功能依照本规定重新配置停车位。

6.12.4地块要求配置的停车泊位应当就近服务,相对均衡布局。

6.12.5地块建设一般应向次干道、支路设置开口或向主干道辅道设置开口,禁止向快速路直接设置开口。

6.13地下空间利用应与地面建筑、人防工程、地下停车场、管网、地下文物及其它地下构筑物统筹规划、合理安排。鼓励同一街区内公共建筑的地下空间按规划进行互通设计。

地下通道的设计应与地上、地下建筑密切配合,出入口应安排人流集散用地,其面积不应小于50平方米。

6.14不宜在底层为大型商业的建筑上建设居住建筑;严格限制农贸市场、底部小型商业上部建设居住建筑。

7 配套设施控制

7.1配套设施控制的对象包括必须进行管控的城市基础设施和服务设施。城市规划区内实行分类管控,各类配套设施控制应按照规定从严执行。

7.1.1 位置、规模等不可移动和调整的,或者调整影响面很大的,应当划定城市黄线进行控制;

7.1.2 影响面相对较小,位置、规模可作适当调整的,应当明确规定可调整的范围和必须确保的内容;

7.1.3 没有明确的位置要求,或者面积较小可以灵活安排的,应当提出配套设施建设的基本要求和位置选择要求;

7.1.4 不需要独立设置,但必须在建设项目中配建的,应当在建设项目的规划条件中提出明确要求。

7.2 配套设施的控制内容和控制要求,依据城市总体规划、专项规划等,通过管理单元、街区、地块的控制性详细规划以及项目建设中逐步深化落实、优先安排、动态更新。

7.2.1 以居住用地为主的管理单元可以参照《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93,2005年修订版)等相关规范安排配套设施,管理单元的商业服务中心、医疗卫生中心、文化活动中心和管理中心宜集中设置,以便形成管理单元的综合服务中心。

7.2.2 以工业用地、物流仓储用地为主的管理单元,应安排适当集中的建设用地作为工业管理单元的服务中心。

7.3 为减少不可预见性的不利影响,配套设施用地规模在规划中可适当放大,特别是配套设施相对集中的管理单元服务中心,可以预控一定面积的配套设施用地,严格限制非配套设施侵占。

7.4 应严格按照局部地区控制性详细规划安排的配套设施核提建设用地的规划条件。控制性详细规划未安排的,可以按照相关规范和技术指引章节的规定核提。

8 环境景观

8.1 各类建设工程在编制建设项目总平面规划、城市设计和建筑设计方案时,应标明用地周边一定范围内的现状地物地貌,建筑布局、造型、立面、色彩及群体组合等应进行多方案比较,注意与相邻空间环境的协调。

8.2 城区主次干道两侧、水系沿线的建筑(含新建及改造)应满足以下要求:

(1)沿街的立面和空间设计应符合详细规划或城市设计确定的原则,并与城市夜景设计同步考虑;未制定详细规划或城市设计的,沿街建筑的建筑红线在符合有关退让规定的前提下,应形成有序的城市界面和富于变化的街道景观;

(2)重要主干道两侧不宜建设居住建筑,确需建设的,其立面按公共建筑要求处理,且不得设置开敞式阳台,阳台、雨篷、凸形封窗不应突出建筑控制线;

(3)沿城市主干路、临水及临绿地界面的建筑阳台需进行封闭设计,建筑的阳台、雨篷、凸形封窗不宜突出建筑控制线;

(4)沿街、临水及临公共绿地的建筑的空调器室外机及附属设施必须统一隐蔽或美化设置;

(5)太阳能热水器应与建筑一体化设计;

(6)沿街建筑附着商业招牌、广告必须统一设置;

(7)建筑色彩的主色调应符合规划要求,鼓励使用原质材料色彩。

8.3 建筑与城市道路红线之间不得设置锅炉房、厨房间、污水池等有碍城市景观、市容卫生的附属设施。配、变电室、泵房宜布置在地下室或底层,确需独立设置的,要根据消防、噪音、间距等规定进行布置,其外部形象应与周围景观环境相协调。沿道路无特殊需要的围墙应采用透空式设计。

8.4 居住建筑景观须符合以下要求:

(1) 居住建筑连续展开长度不应大于80米。

(2) 新建住宅应成片规划,形成居住小区或居住组团,尽量避免零星插建。

(3) 同一住宅建筑群体的风格、造型、色彩宜协调统一,并在此基础上,体现单幢住宅建筑的标识性。

(4) 涉及已建住宅建筑外部造型、色彩的改变,必须以楼幢为单位整体设计,并应保持与周围环境的协调统一。

8.5 鼓励建筑群体组合空间环境设计。新建低、多层住宅应采用坡顶屋面,高层建筑顶部必须对视景与夜景作重点设计。鼓励屋顶绿化。

8.6 沿城市快速路、主干路及交通性次干道两侧严格控制商业门面、小型商业的数量,限制底部小型商业上部住宅、办公的混合型建筑。鼓励商业设施沿生活性次干道、支路进行建设。

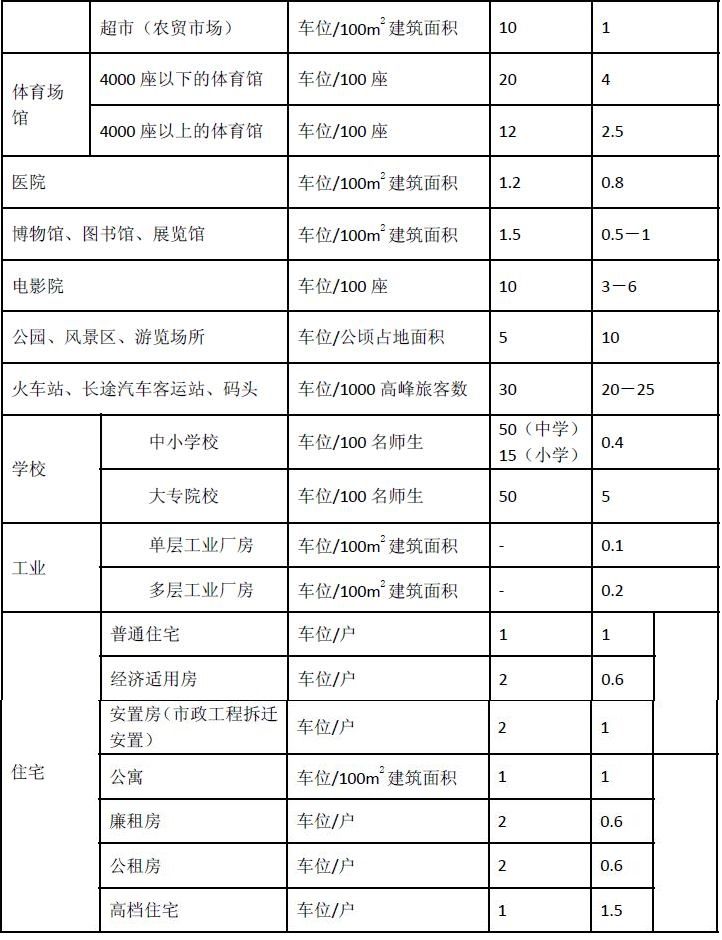

(1)带状商业设施(总长度与平均进深比大于3:1的)允许建设长度占其所临道路长度的比例,除经批准的详细规划有规定外,根据该道路性质分别控制为:

(2)沿城市次干路和支路的商业设施为内街形式,规划行政主管部门可酌情提高其长度占其所临道路的比例;

(3)沿街商业设施退让道路红线距离大于规定距离2倍以上的,可不纳入上述计算范围。

8.7 沿街建筑室外装修应满足下列规定:

(1)应满足城市色彩控制要求,不应为突出自身而使用刺激性色彩或擅自改变原有建筑色彩;

(2)沿街建筑立面装修不应增设突出建筑的立柱、台阶等;

(3)高层建筑消防登高面上不应作悬挑装修;

(4)室外装修不应增加使用面积,屋顶装修应符合间距、景观等的规定。

8.8 设置城市雕塑应按照城市规划实施,雕塑选址不应影响城市交通和交通视线,方便公众观赏。交通性广场不宜设置城市雕塑。雕塑和小品设计应考虑设置环境的人文景观、自然景观和尺度、色彩、质感等因素。

8.9 设置广告、招牌、指示牌应当遵循安全、美观的原则,并应符合建筑、交通、消防、通风、采光、安全等要求,空间造型应与环境相宜。

(1)道路红线内悬挑的灯箱、广告、招牌与人行道的净空应不小于3米;

(2)与人行道垂直方向立柱布置的,其净空高度应不小于2.5米,总高度不大于3.7米;不应侵入车道;立柱不应影响行人交通;

(3)沿道路布置的落地灯箱、广告、指示牌,宜沿道路侧面平行布置,并压缩占道路横断面的宽度;

(4)在道路交叉口和绿化隔离带内不应设置影响交通通行和交通视线的灯箱、广告、招牌、指示牌,主、次干道两侧严禁设置影响行车安全的闪烁照明;

(5)城市纪念性建筑、教育设施、政府行政用地、军事用地、文物保护单位的保护范围内,不应设置商业性广告,住宅建筑上不应设置广告牌。

8.10 户外广告设施的设置同时应符合《宿州市城市规划区户外广告设置管理办法》。

9 技术审查控制

9.1 以下所列局部地区控制性详细规划、修建性详细规划的编制必须由具有乙级及乙级以上城乡规划编制资质的单位承担:

(1)管理单元、街区的控制性详细规划;

(2)用地面积超过2公顷的居住用地或商住用地的规划;

(3)用地面积超过1公顷的集中商业、办公用地的规划;

(4)用地规模超过街区规模的工业、物流仓储用地的规划;

(5)用地规模超过4公顷的标准厂房规划;

(6)配套设施集中地区,用地面积超过1公顷的的规划。

9.2 采用专家评审会、论证会、咨询会以及部门联合技术审查会等多种形式控制局部地区控制性详细规划、修建性详细规划等的质量。

9.2.1 专家评审会是对规划方案的综合审查,包括是否符合相关技术规范要求、方案的技术合理性如何等方面,基本结论是是否通过审查。

9.2.2 专家论证会是对有关规划方案的相关主题进行论证,论证会应有明确的论证主题。

9.2.3 专家咨询会是对规划中存在不确定性问题的技术咨询,会前应该提出需要咨询的主要问题。

9.2.4 部门联合技术审查会是规划主管部门会同相关部门对规划方案进行的技术性审查。

9.3 管理单元、街区控制性详细规划应当组织专家评审会,规模较大的、较复杂的修建性详细规划也应当组织专家评审会。其它规划方案的质量控制一般采用专家论证会、咨询会和部门联合技术审查会的形式。

9.4 核提建设用地的规划条件时,应当确定是否应当组织专家审查会和其它形式的会议;规划主管部门在审查方案过程中,可以根据方案的具体情况提出增加的审查形式。

10 计算规则

10.1 建设工程建筑面积的计算

(1)建设工程建筑面积的计算,应执行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)。

(2)建筑层高是判定建筑面积的要素之一,建筑设计方案及施工图上的建筑层高应标注到楼(地)板,最终层高以房产测量为准。

10.2 核计容积率时建筑面积的计算

在计算容积率时,除法律、法规、技术标准和相关规定有明确的建筑面积计算方法的,建设工程的建筑面积按照以下规则计算:

10.2.1 设备层、避难层和设备管道夹层

(1)设备层指建筑物中专为设置暖通、空调、给水排水和配变电等设备和管道且供维修人员进入操作使用的楼层。

(2)避难层指建筑高度超过100米的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。

(3)高度在2.2米以下(含2.2米)的设备层,其建筑面积计算一半面积计入容积率;高度在2.2米以上的设备层,其建筑面积应计入容积率。对设备层兼作避难层的,其高度可适当放宽,但超过该建筑标准层高度的,其建筑面积应计入容积率;设备层兼作避难层中存在其他非避难空间的(如楼梯间、电梯井、其他功能性用房),该部分非避难空间的建筑面积应计入容积率。

(4)设备管道夹层指建筑物内单层空间中仅为安排设备管道的楼层。设备管道夹层,高度在2.2米以下(含2.2米)的,不计算建筑面积;高度在2.2米以上的,应按其外墙结构外围水平面积计算建筑面积并计入容积率。

10.2.2坡屋顶建筑

坡屋顶建筑(包括阁楼、看台以及其他有关情况)的坡顶下部空间,凡设计有结构层或通风采光孔的,即视为设计利用,其空间净高达到2.2米以上的,计算全部面积;高度在2.2米以下(含2.2米)的,其建筑面积不计入容积率。空间净高由建筑剖面确定。

10.2.3 地下室

地下室、半地下室的建筑面积不计入容积率。

10.2.4 架空层

架空层层高达到2.2米以上的,计算全部面积;层高2.2米以下(含2.2米)的,其建筑面积计算一半面积计入容积率。架空层应满足以下条件:为多、高层建筑的地面首层,以柱、剪力墙落地,视线通透、空间开敞;无特定功能,只作为公共休闲、交通、绿化等公共开敞空间使用;其中住宅建筑的底层开放面积不得少于标准层建筑面积的1/2。架空层应在图纸上标注。

10.2.5 商业、办公建筑的层高

(1)商业、办公建筑标准层层高不宜超过4.5米。标准层层高超出4.5米 的,按每2.8米为一层、余数进一的方法折算该层建筑面积,并按折算的建筑面积计入容积率。

(2)商业、办公建筑的门厅、大厅、回廊、走廊等公共部分和共享空间,影院、剧场、体育馆、博物馆、展览馆等公共建筑,单层商业建筑面积超过5000平方米的大型商业建筑的层高不受本项前款规定限制。

10.2.6 住宅建筑的层高

(1)住宅建筑标准层层高不宜超过3.6米。标准层层高超出3.6米 的,按每2.8米为一层、余数进一的方法折算该层建筑面积,并按折算的建筑面积计入容积率。

(2)住宅建筑的门厅、回廊、走廊等公共部分和共享空间的层高不受本项前款规定限制。

10.2.7 阳台

阳台应有围护结构与建筑室内空间分隔,否则作为室内空间计算面积。

(1)阳台的设计进深(取阳台围护结构外围至外墙面的平均垂直距离)不超过1.8米(含1.8米,不规则的阳台,按其进深的平均值控制),且其水平投影面积小于或者等于8平方米的,阳台面积按其水平投影面积的1/2计入容积率;否则,应按其水平投影面积的全面积计入容积率

(2)仅有部分空间对户外直接开敞的阳台,其开敞部分按其水平投影面积的1/2计算面积,不开敞部分计算全部面积。

(3)永久性顶盖未全覆盖的露台、挑台、阳台,按其覆盖部分水平投影面积的1/2计算面积;未覆盖部分不计算面积,阳台顶盖距底板超过两层层高的(不含两层),视为未覆盖,不计算面积。

(4) 空中花园、入户花园等开敞性非阳台空间计算全面积。

(5)保障性住房阳台的计算按照有关规定执行,不受本项前款规定限制。

10.2.8 飘窗

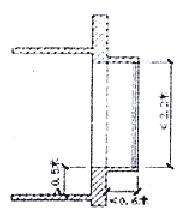

飘窗符合以下条件的,不计算建筑面积;否则,应按挑出外墙部分的投影面积计算建筑面积并计入容积率:

(1)飘窗台面与室内地面的高差应不小于0.5米,飘窗高度应不超过2.2米,且自外墙墙体结构外边线至飘窗外边线平均距离不超过0.6米。

(2)建设项目含有飘窗设计的,应在申报图纸中提供飘窗详图。

10.2.9 装饰性阳台、花池、空调室外机搁板(箱)等

(1)装饰性阳台是指设置在建筑外墙外,与建筑内部空间及阳台不相连通的,采用阳台形式的装饰性构件。进深小于或者等于0.6米的装饰性阳台,不计算建筑面积;否则,应按照本条第10.2.8项关于阳台的规定执行。

(2)花池、空调外挂机搁板、结构板等突出建筑外墙、无围护结构且进深小于或者等于0.6米的,不计算建筑面积。花池、空调外挂机搁板、结构板等如有围护结构或位于房屋建筑结构围合范围以内或进深大于0.6米的,则应按其水平投影面积计算建筑面积并计入容积率。

10.2.10其他

(1)住宅分户门、房屋建筑结构围合范围以内的建筑空间,均属套内使用空间,除设计规范有规定外,均应按其水平投影面积计算建筑面积并计入容积率。

(2)老城区市政设施用地选址确有困难的,可在开发用地内,设置为地区服务的市政公用设施(如变电站、电话局等)。设置在拟建建筑物内的,在计算容积率时,可不计该设施的建筑面积;单独设置的,在计算容积率时,可不计该设施的建筑面积和占地面积,但在计算建筑密度时,必须计入该设施占地面积。

(3)建设基地范围内,有部分用地被划入规划城市道路用地范围,且上述道路用地是建设单位负责拆迁并无偿提供作城市道路用地的,则可适当增加允许建造的建筑面积。

(4)已取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,或已签订国有土地使用权出让合同的建设基地,如后来因规划道路红线调整造成建设基地面积缩小的,其已批准的建筑面积允许不变。

10.3 建筑基地面积计算

10.3.1建筑基地边界

建筑基地应与控规相衔接,限定在单个街坊范围以内。建筑基地四至边界应以城市道路、河流等自然边界和相邻建筑基地边界为界限。

街坊内建设用地性质不同类的(允许的混合用地除外),应在控制性详细规划中细分地块。

10.3.2 建筑基地面积

建筑基地面积以规划行政主管部门和国土部门正式划定的国有土地使用红线图中的用地面积为准。

10.4 建筑间距计算

(1)除另有规定外,建筑间距是指两幢建筑的外墙面之间的最小距离。

(2)计算日照间距的建筑外墙面应该是建筑的主墙面。建筑北侧允许有每处不超过3.6米宽的、1.5米进深的凸出部分(如楼梯间、阳台等),但凸出部分累计总长度不超过主墙面总长度的1/4。建筑南侧有两个居室以上的户型,允许的一个房间突出主墙面(含封闭式阳台),但凸出部分不得超过1.5米。

(3)坡度大于36度的坡屋面建筑,其建筑间距应分别自屋脊线与屋檐取最不利点计算。

(4)建筑后退基地边界地距离和建筑间距应同时符合规定。因基地条件限制不能同时符合规定的,经与相邻地块产权人协议并经规划管理部门核准,在确保满足建筑间距的条件下,可适当缩减基地边界后退距离,但必须符合消防规定。

10.5 建筑高度计算

(1)本规则仅适用于确定建筑间距、退界距离和后退道路时的建筑高度计算。其他规定对建筑高度有限制的(如机场、气象台、微波通道、安全保密、视线分析等),按建筑物的最高点计算。

(2)在计算建筑间距时,建筑高度按下列规定计算:

平屋面建筑:挑檐屋面自室外地面算至檐口顶,其计算建筑间距后应加上檐口挑出宽度;有女儿墙的屋面,自室外地面算至女儿墙顶。

坡顶建筑:屋面坡度小于36度(含36度)的,自室外地面算至檐口顶,其计算建筑间距后加上檐口挑出宽度;坡度大于36度的,自室外地面算至屋脊顶。

水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面的附属设施,其高度在6米以内,且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的,不计入建筑高度。

(3)间距系数法在计算中,室内、外高差采用0.45米。如实际室内、外高差小于或大于0.45米,计算间距时应对其差值作相应加、减。

(4)建筑退让距离:本规定所指退让距离为建筑计算建筑面积部分最外侧墙面至道路红线或相邻边界线的距离。

11 技术指引

11.1城市规划区内的居住用地(R)、商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(BR)、工业用地(M)、物流仓储用地(W)五大类经营性用地的容积率可以按照以下规定确定:

11.1.1 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(CR)地块容积率的确定

单元控规中居住用地(R)、商业服务业设施用地(B)、商住混合(CR)地块规划容积率(FAR)是在开发强度分区与高度分区确定的基准容积率的基础上,根据微观地区位影响条件进行修正得出,计算公式如下:

FAR规划 = FAR基准 ×( 1 + A1 ) ×( 1 + A2)

其中:FAR基准为对应的密度分区地块基准容积率;A1、A2等为微观区位影响条件修正系数,分别为地块规模系数、交通修正系数等。

(1)基准容积率。各级密度分区基准容积率按表4-1和表4-2确定。

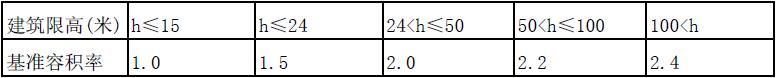

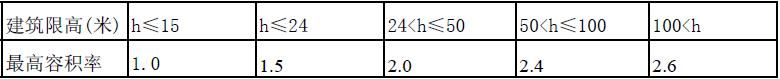

表4-1 居住用地(R)基准容积率表

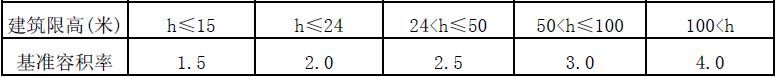

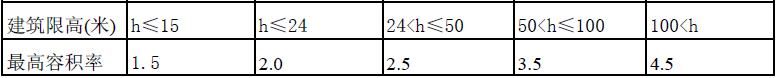

表4-2 商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(CR)基准容积率表

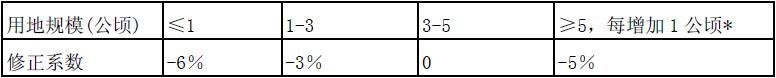

(2)地块规模修正系数。地块规模修正系数分为居住用地和商业用地,根据地块面积大小,分别按表4-3和表4-4确定:

表4-3 居住用地(R)地块规模修正系数表(* 不满1公顷的忽略不计,表4-4同)

表4-4商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(CR)地块规模修正系数表

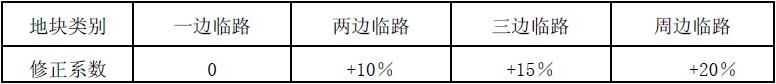

(3)地块周边道路交通修正系数。根据地块与周边城市道路的关系,地块周边道路交通修正系数(表4-5)分为四类:一边、两边、三边及周边邻城市道路的地块;周边城市道路指地块直接相邻的、双向行车道在2条以上的支路、次干道和主干道。

表4-5 周边道路修正系数表

注:本表中“临路”在符合《道路交通开口规定》中有关允许地块开口的规定时,方视为成立

11.1.2 居住用地(R)、商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(CR)地块容积率的上限

依据城市开发强度分区与高度分区,居住用地(R)、商业服务业设施用地(B)以及商住混合用地(CR)地块建筑限高确定后,其容积率上限不得大于表4-6、表4-7中规定各个建筑限高所对应的最大容积率。

表4-6 居住用地(R)最高容积率表

表4-7 商业服务业设施用地(B)、商住混合用地(CR)最高容积率表

11.1.3 工业用地(M)容积率的上限

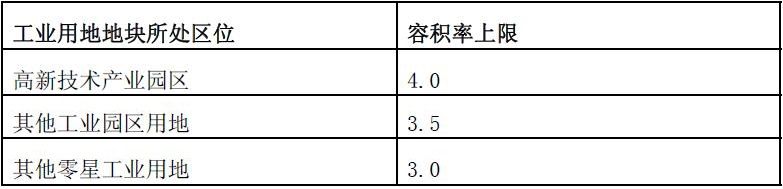

工业用地容积率的下限按照《工业项目建设用地控制指标》(国土资发〔2008〕24号)确定,工业用地容积率的上限按表4-8执行

表4-8 工业用地(M)最高容积率表

11.1.4 物流仓储用地(W)容积率的上限

物流仓储用地(W)分为一类、二类和三类物流仓储用地,一类物流仓储用地(W1)的容积率不宜超过4.0,二类物流仓储用地(W1)的容积率不宜超过3.0,三类物流仓储用地(W1)的容积率不宜超过2.5。属于特种仓库、危险品仓库、战略储备仓库和专业堆场的物流仓储用地,其容积率应按有关法规、规范和标准等确定。

11.2 居住管理单元核提规划条件,除按照相关规划和技术规范外,还应该参照以下要求:

11.2.1 教育设施:

每个居住管理单元应配套的教育设施包括:幼儿园、小学、初中。高中1-3个单元合并设置。非居住单元中如兼有部分居住用地的,应配建幼儿园。

(1)幼儿园配建标准:入学学生的千人指标为:40人/千人,生均用地面积:15平方米/生,生均建筑面积:10平方米/生,班级学生数:30人/班。按千人指标核算规模小于三个班的幼儿园不单独设置,应结合周边小区统一考虑。

(2)小学配建标准:入学学生的千人指标为:100人/千人,生均用地面积:15平方米/生,生均建筑面积:10平方米/生,班级学生数:45人/班。

(3)初中配建标准:入学学生的千人指标为:50人/千人,生均用地面积:20平方米/生,生均建筑面积:12平方米/生,班级学生数:50人/班。

(4)高中配建标准:入学学生的千人指标为:50人/千人,生均用地面积:20平方米/生,生均建筑面积:12平方米/生,班级学生数:50人/班。

11.2.2居住区医疗卫生设施

(1)每个居住管理单元至少设置1处单元医疗服务中心,建筑面积不少于600平方米;2-3个居住管理单元应合设1处至少300床综合医院,用地面积不少于200平方米/千人,建筑面积不少于150平方米/千人;综合医院所在管理单元可不必设置社区医疗服务中心。

(2)除专项规划规定外,超过5000人的小区应设社区卫生服务站,其最小面积不低于200平方米;5000-10000人的小区,最小面积不低于250平方米;10000-20000人的小区,最小面积不低于300平方米。

11.2.3居住区文体设施

(1)每个居住管理单元至少设置1处单元文化活动中心,建筑面积200平方米/千人,用地面积300平方米/千人。

(2)除专项规划规定外,每个小区内按200平方米/千人、最小建筑面积不低于200平方米标准配置室内文体活动站;按400平方米/千人标准配置室外文体活动场地;按20平方米/千人标准配置老年活动站,老年活动站应布置在社区机构用房内。

11.2.4 居住区市政设施

(1)每个单元应配建垃圾转运站和开闭所。垃圾转运站的用地面积(含沿周边设置的绿化隔离带用地)不少于1000平方米,与相邻建筑距离应大于10米,应设置的绿化隔离带宽度不小于5米。开闭所的用地面积不少于800平方米。

(2)每个单元应配置邮政所、电信所各1-2处,建筑面积各300平方米。

(3)每个单元应配置变电室(含路灯配电室)2-4处,建筑面积100平方米/个,每个变电室负荷半径不应大于250米,且尽可能设于其他建筑内;

(4)每个单元应配置燃气调压站2-4处,按每个中低调压站负荷半径500米设置,无管道燃气地区不设,燃气调压站的建筑面积50平方米/个,用地面积100平方米/个;

(5)每个单元应配公共厕所。独立占地的公共厕所的用地面积60-100平方米/座,每个公共厕所的建筑面积不少于60平方米/座。公共厕所基本沿路设置,其间距为:主干路、次干路:500~800米;支路:800~1000米。每一公厕的服务半径不超过500米。原则上在人流越密集地区,公共厕所分布越密。公厕宜设置于其他建筑内。

(6)每个开发地块均应设置相应的垃圾房,其建筑面积需能满足本地块垃圾的集中收集和储运需要。

11.2.5 居住区行政管理及其他设施

(1)单元管理服务中心:除专项规划规定外,每个管理单元应按30平方米/百户、不低于400平方米的标准配置单元社区行政管理及社区服务用房。

(2)菜市场:除专项规划规定外,每个管理单元应按30平方米/百户、建筑面积不低于5000平方米的标准配置单元菜市场。

(3)地块物业服务用房:每个开发地块均应按照不低于房屋总建筑面积千分之三的标准配置物业服务用房。房屋总建筑面积不足2万平方米时,按不低于60平方米配置。

11.3 按照面积核算停车泊位参照以下规定:

(1)小型汽车露天停车场 25~30平米/车位;

(2)小型汽车室内停车库 30~35平米/车位;

(3)小型汽车路边停车带 16~20平米/车位;

(4)多层机械式停车应按产品样本和设计图纸核算;

(5)摩托车停车位 3~3.6平米/车位

(6)自行车停车位 1.5~1.8平米/车位

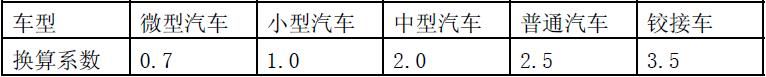

(7)机动车停车位控制指标以小型汽车为标准当量按下表换算: