标准规范下载简介和预览

在线阅读

中华人民共和国行业标准

城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范

Code for design of bridge combined with urban road and rail transit

CJJ 242-2016

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2017年2月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1224号

住房城乡建设部关于发布行业标准《城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范》的公告

本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2016年8月8日

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,吸取有关科研成果,参考国外先进标准,在广泛征求意见的基础上,编制了本规范。本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.作用;5.结构变形与动力性能要求;6.结构设计与构造要求。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中,如有意见和建议请寄至上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(地址:上海市杨浦区中山北二路901号,邮编:200092)。

本规范主编单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

本规范参编单位:同济大学

本规范主要起草人员:邵长宇 吴定俊 卢永成 窦仲赟 张元凯 李奇 张春雷 盛勇 高丕勤 曾源 黄虹 张剑英 陈亮 戴建国 王祺明

本规范主要审查人员:周新六 秦大航 鲍卫刚 杨正武 阙孜 朱安静 孙虎平 陆元春 陈宝春 范文理

1 总 则

1.0.1 为提高城市道路与轨道交通合建桥梁设计水平,做到安全可靠、适用耐久、技术先进、经济合理、与环境协调,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建城市道路与最高运行速度不超过120km/h的钢轮钢轨系统城市轨道交通合建桥梁的设计。

1.0.3 城市道路与轨道交通合建桥梁的设计应符合节约资源、环保节能、防灾救灾的要求。

1.0.4 城市道路与轨道交通合建桥梁的设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

.

2 术语和符号

2.1 术 语

2.1.1 城市轨道交通 urban rail transit,mass transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

2.1.2 设计基准期 design period

在进行结构可靠性分析时,为确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数。

2.1.3 设计使用年限 design working life

设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按预定目的使用的年限。

2.1.4 极限状态 limit state

整体结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求时,此特定状态为该功能的极限状态。

2.1.5 作用 action

施加在结构上的集中力或分布力(直接作用)和引起结构外加变形或约束变形的原因(间接作用)。

2.1.6 永久作用 permanent action

在结构使用期间,其量值不随时间而变化,或其变化值与平均值比较可忽略不计的作用。

2.1.7 可变作用 variable action

在结构使用期间,其量值随时间变化,且其变化值与平均值比较不可忽略的作用。

2.1.8 偶然作用 accidental action

在结构使用期间出现的概率很小,一旦出现,其值很大且持续时间很短的作用。

2.1.9 安全等级 safety class

为使结构具有合理的安全性,根据工程结构破坏所产生后果的严重程度而划分的设计等级。

2.1.10 工后沉降 post-construction settlement

基础设施竣工铺轨开始以后产生的沉降量。

2.1.11 列车竖向动力 vertical dynamic force of train

列车运行时产生的竖向动力作用。

2.1.12 列车离心力 centrifugal force of train

列车运行在曲线上产生的倾向曲线外侧的水平力。

2.1.13 列车牵引力 tractive force of train

列车启动时,对建筑物产生的与运行方向相反的水平力。

2.1.14 列车制动力 braking force of train

列车制动时,对建筑物产生的与运行方向相同的水平力。

2.1.15 列车横向摇摆力 lateral sway force of train

列车运行时对钢轨产生的横向水平力。

2.1.16 无缝线路 seamless track,continuously welded rail track

钢轨连续焊接或胶结超过两个伸缩区长度的轨道。

2.1.17 伸缩力 longitudinal force due to temperature variation

因温度变化,桥梁与长钢轨纵向相对位移而产生的纵向力。

2.1.18 挠曲力 longitudinal force due to deflection of the structure

在列车荷载作用下,桥梁挠曲引起的桥梁与长钢轨相对位移而产生的纵向力。

2.1.19 断轨力 breaking force of continuously welded rail

因长钢轨折断,引起桥梁与长钢轨相对位移而产生的纵向力。

2.1.20 无缝线路纵向水平力 longitudinal force due to contin-uously welded rail

伸缩力、挠曲力、断轨力的总称。

2.1.21 车桥耦合振动动力响应 vehicle-bridge coupling dy-namic response

列车过桥时,车桥动力作用的相互影响。

2.1.22 轮重减载率 rate of wheel load reduction

车辆运营时,轮对中单侧车轮轮重减载量与左右侧车轮平均轮重之比。

2.1.23 脱轨系数 coefficient of derailment

车辆运营时,作用于轮对中单侧车轮上的横向力和垂向力的比值。

2.1.24 斯佩林指标 sperling index

一种用来评定车辆运行平稳性的指标。

2.2 符 号

amax——桥面振动加速度;

ay——车体横向振动加速度;

az——车体竖向振动加速度;

C——离心力系数;

f——拱的矢高;

ft——主梁横向一阶自振频率;

fv——主梁竖向一阶自振频率;

K——桥墩、台顶最小纵向水平线刚度;

L——加载长度或桥梁跨径;

L0——单孔跨径;

P——作用单侧车轮上的垂向力;

P——轮对左右轮平均轮重;

Q——作用单侧车轮上的横向力;

R——曲线半径;

V——设计行车速度;

W——斯佩林指标;

γ0——结构重要性系数;

△——桥墩顶面处顺桥向和横桥向水平位移;

△P——轮对中单侧车轮轮重减载量;

1+μ——动力系数。

3 基本规定

3.0.1 城市道路与轨道交通合建桥梁设计应符合城市总体规划、城市综合交通体系规划和城市轨道交通线网规划的要求;应根据城市道路与轨道交通的功能、等级、通行能力、多种交通方式的关系等,结合水文、地质、通航、环境等条件进行综合设计。分期实施时,应保留远期发展余地。

3.0.2 桥梁应根据工程建设条件、技术复杂程度和施工与运营管理模式,以及当地工程建设经验,进行工程安全风险评估,制定风险管控措施,实施风险源监测,确保合建桥梁施工和运营安全。

3.0.3 桥梁纵轴线宜与洪水主流流向正交。对通航河流上的桥梁,墩台沿水流方向的轴线应与最高通航水位时的主流方向一致。当斜交角大于5°时,宜增加通航孔净宽。

3.0.4 当桥梁跨越排洪河流时,应按百年一遇洪水频率标准进行设计,并应按三百年一遇洪水频率标准进行安全检算。

3.0.5 当桥梁跨越铁路或道路时,桥梁孔径及桥下净空应满足国家现行规范要求,同时应预留施工误差值、结构变形值、沉降值和铁路抬道量或道路路面翻修高度。

3.0.6 通航内河轮船桥梁的通航水位和桥梁净空应符合现行国家标准《内河通航标准》GB 50139的规定。通航海轮桥梁的通航水位和桥梁净空应符合现行行业标准《通航海轮桥梁通航标准》JTJ 311的规定。不通航河流桥下净空应根据设计洪水位,壅水和浪高或最高流冰面确定。当在河流中形成流冰阻塞的危险或有流放木筏、漂流物通行时,应根据具体情况确定。

3.0.7 城市道路与轨道交通合建桥梁常用结构布置方式可分为下列四类:

1 共梁双层;

2 共梁单层;

3 分梁共墩;

4 分梁分墩共基础。

3.0.8 桥梁在工程可行性研究或初步设计阶段应作项目环境影响评价;在初步设计及施工图设计阶段应作相应的环境保护设计。

3.0.9 桥梁结构的设计基准期应为100年。

3.0.10 桥梁结构设计使用年限应为100年。

3.0.11 对同时承受城市道路与轨道交通荷载作用的结构,应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定,进行承载能力极限状态和正常使用极限状态设计,并应同时满足构造和工艺方面的要求。

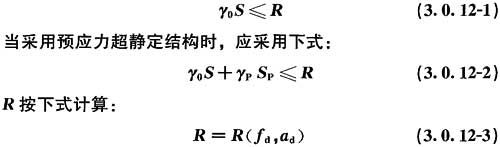

3.0.12 当桥梁按持久状况承载能力极限状态设计时,构件的承载能力极限状态计算应采用下式:

式中:γ0——结构重要性系数,取1.1;抗震设计时重要性系数取1.0;

S——作用(或荷载)效应(其中汽车荷载和列车荷载应计入冲击力)的组合设计值;

γP——预应力分项系数,当预应力效应对结构有利时,取γP=1.0;对结构不利时,取γP=1.2;

SP——预应力(扣除全部预应力损失)引起的次效应;

R——构件承载力设计值;

R(·)——构件承载力函数;

fd——材料强度设计值;

ad——几何参数设计值。

3.0.13 城市道路与轨道交通合建桥梁轨道桥面宜采用无砟道床。

.

4 作 用

4.1 作用分类、代表值和作用效应组合

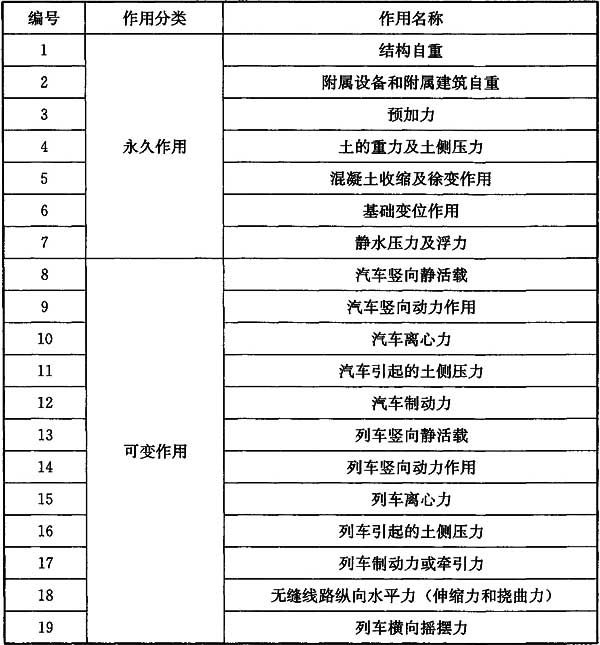

表4.1.1 作用分类

注:1 同一根钢轨作用于墩台顶的断轨力与伸缩力、挠曲力不作叠加。

注:1 同一根钢轨作用于墩台顶的断轨力与伸缩力、挠曲力不作叠加。2 汽车竖向静活载指不计竖向动力作用的汽车竖向荷载;列车竖向静活载指不计竖向动力作用的列车竖向荷载。

3 汽车、列车的竖向动力作用即冲击力。

4.1.2 当同时承受城市道路与轨道交通荷载的桥梁结构按承载能力极限状态设计时,应采用下列三种作用效应组合:

1 基本组合为永久作用设计值效应与可变作用设计值效应的组合,其效应组合应符合下式的要求:

式中:Sud——承载能力极限状态下作用基本组合的效应组合设计值;

γ0——结构重要性系数,取1.1;对于现浇结构,γ0取值应提高10%;

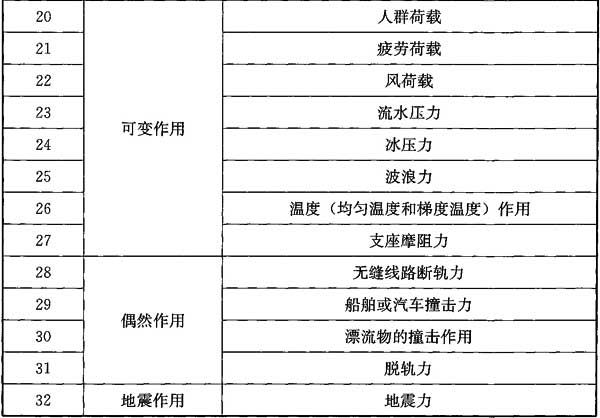

γGi——第i个永久作用效应的分项系数,应按表4.1.2的规定采用;

SGik、SGid——第i个永久作用效应的标准值和设计值;

γQ1——活载效应(汽车荷载效应与列车荷载效应,均含冲击力、离心力,列车荷载还包含横向摇摆力、无缝线路伸缩力和挠曲力)的分项系数,除汽车车辆荷载分项系数取γQ1=1.8外,取γQ1=1.4;当某个可变作用在效应组合中其值超过活载效应时,则该作用取代活载,其分项系数应采用活载的分项系数;对专为承受某作用而设置的结构或装置,设计时该作用的分项系数取与活载同值;计算人行道板和人行道栏杆的局部荷载,其分项系数也与活载取同值;

SQvk、SQvd——汽车荷载效应(含汽车冲击力、离心力)的标准值和设计值;

SQtk、SQtd——列车荷载效应(含列车冲击力、离心力、横向摇摆力、无缝线路伸缩力和挠曲力)的标准值和设计值;

γQj——在作用效应组合中除活载效应、风荷载外的其他第j个可变作用效应的分项系数,取γQj=1.4,但风荷载的分项系数取γQj=1.1;

SQjk、SQjd——在作用效应组合中除活载效应外的其他第j个可变作用效应的标准值和设计值;设计弯桥时,当制动力(或牵引力)与离心力同时参与组合时,制动力(或牵引力)的标准值或设计值按70%取用;

ψc——在作用效应组合中除活载效应外的其他可变作用效应的组合系数,取ψc=0.75。

2 偶然组合为永久作用标准值效应与可变作用某种代表值效应、一种偶然作用标准值效应的组合。偶然作用的效应分项系数应取1.0。与偶然作用同时出现的可变作用,可根据观测资料和工程经验取用适当的代表值。

表4.1.2 永久作用效应的分项系数

4.1.3 当同时承受城市道路与轨道交通荷载的结构按正常使用极限状态设计时,应根据不同的设计要求,采用下列两种作用效应组合:

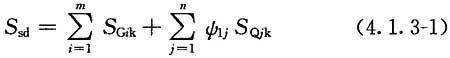

1 作用短期效应组合为永久作用标准值效应与可变作用频遇值效应的组合,其效应组合应符合下式要求:

式中:Ssd——作用短期效应组合设计值;

ψ1j——第j个可变作用效应的频遇值系数,应按本规范表4.1.4的规定采用;

ψ1jSQjk——第j个可变作用效应的频遇值。活载频遇值效应不计冲击力。

2 作用长期效应组合为永久作用标准值效应与可变作用准永久值效应的组合,其效应组合应符合下式要求:

式中:Sld——作用长期效应组合设计值;

ψ2j——第j个可变作用效应的准永久值系数,应按本规范表4.1.4的规定采用;

ψ2jSQjk——第j个可变作用效应的准永久值,活载准永久值效应不计冲击力。

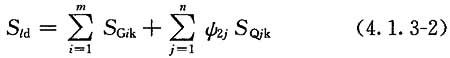

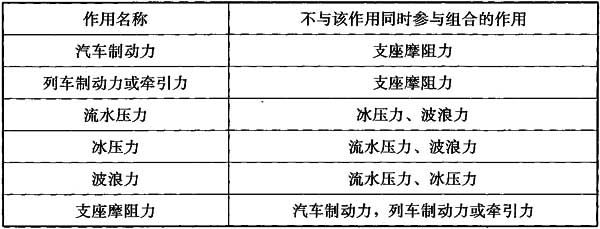

4.1.4 当同时承受城市道路与轨道交通荷载的结构按极限状态方法设计时,可变作用效应的频遇值系数、准永久值系数应按表4.1.4的规定采用。

表4.1.4 可变作用效应的频遇值系数、准永久值系数

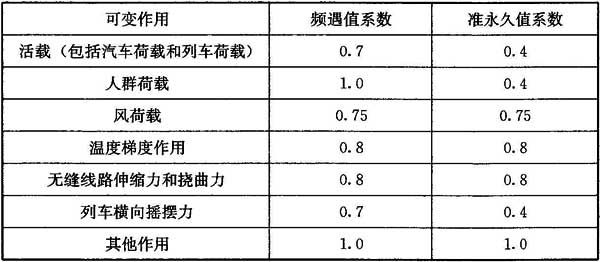

4.1.5 当合建桥梁按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行作用效应组合时,对实际不可能同时出现的作用或同时参与组合概率很小的作用,应按表4.1.5规定不计入其作用效应的组合。

表4.1.5 可变作用不同时组合表

4.2 永久作用

4.2.1 结构自重、预加力、土的重力和土侧压力、混凝土收缩及徐变作用、基础变位作用、静水压力及浮力应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定计算。

4.2.2 附属设备和附属建筑自重包括轨道结构、拦板、电缆支架、附加管道、声屏障、接触网及立柱、检查维护设备等,并应根据实际情况确定。

4.3 可变作用

4.3.1 桥梁的可变作用,除本规范第4.3节规定的汽车、列车及轨道线路相关作用外,均应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定执行。

4.3.2 列车竖向静活载应按下列规定确定:

1 列车竖向静活载应按实际运营列车的设计轴重、轴距及列车编组确定。

2 单线和双线的列车活载应按100%计算。

3 多于两线的列车活载应按下列最不利情况确定:

1)两条线路在最不利位置承受列车活载,其余线路不承受列车活载;

2)所有线路在最不利位置承受75%的活载。

4 影响线加载时,活载图式不可任意截取,影响线异符号区段,轴重应按空载轴重计。

4.3.3 钢桥、钢筋混凝土及预应力混凝土桥、圬工拱桥等上部构造和盆式橡胶支座、钢支座及钢筋混凝土柱式墩台,应计算汽车和列车荷载的竖向动力放大作用。

汽车和列车荷载共同作用时,宜采用同一动力放大系数(1+μ),支座的动力放大系数与相应的桥跨结构相同。动力放大系数应按汽车和列车荷载分别计算并取较大值。

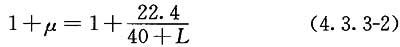

1 汽车荷载竖向动力放大系数应按下式计算:

当fv>14Hz时,1+μ=1.45

式中:fv——结构竖向基频(Hz)。

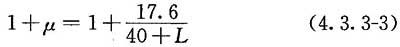

2 列车荷载竖向动力放大系数应按下列公式计算:

1)简支或连续的钢桥跨结构和钢墩台:

2)钢与钢筋混凝土板的组合梁:

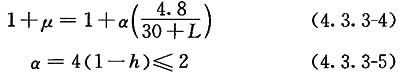

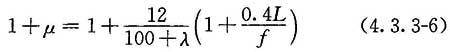

3)钢筋混凝土、混凝土、石砌的桥跨结构及刚架桥,其顶上填土厚度h≥1m(从轨底算起)时,不计竖向动力作用。当h<1m时:

式中:L——除承受局部活载杆件为影响线加载长度外,其余均为桥梁跨径(m)。

4)空腹式钢筋混凝土拱桥的拱圈和拱肋:

式中:L——拱桥的跨径(m);

λ——计算桥跨结构的主要杆件时为计算跨径(m);对只承受局部活载的杆件,则按其计算图式为一个或数个节间的长度(m);

f——拱的矢高(m)。

4.3.4 曲线桥梁应计算汽车和列车荷载引起的离心力,列车引起的离心力应作用于轨顶以上车辆重心处,汽车引起的离心力应作用于桥面以上1.2m处。其值为竖向静活载乘以离心力系数C,C值应按下式计算:

式中:V——设计行车速度(km/h);

R——曲线半径(m)。

4.3.5 汽车和列车制动力或牵引力可按下列规定计算和分配:

1 汽车荷载制动力计算应符合下列规定:

1)汽车制动力应按同向行驶的汽车荷载(不计冲击力)计算,并应按规定进行纵向折减。

2)一个设计车道上的汽车荷载制动力应按车道竖向静活载的10%计算,但城—A级汽车荷载制动力不得小于165kN;城—B级汽车荷载制动力不得小于90kN。

3)同向行驶双车道的汽车荷载制动应按一个设计车道制动力的两倍计算;同向行驶三车道应按一个设计车道的2.34倍计算;同向行驶四车道应按一个设计车道的2.68倍计算。

4)当计算得到的汽车荷载制动力大于900kN时,应按900kN取用。

5)制动力应作用在桥面以上1.2m处。当计算墩台时,制动力可移至支座铰中心或支座底座面上;当计算刚构桥、拱桥时,制动力可移至桥面上,但可不计由此产生的竖向力和力矩。

2 列车荷载制动力或牵引力计算应符合下列规定:

1)单线桥梁制动力或牵引力应按列车竖向静活载的15%计算;当与离心力或列车竖向动力作用同时计算时,制动力或牵引力应按列车竖向静活载的10%计算;

2)区间双线桥梁应采用一线的制动力或牵引力;

3)三线及以上的桥梁应采用两线的制动力或牵引力;

4)高架车站及与车站相邻两侧100m范围内的区间双线桥梁应采用两线的制动力或牵引力,每线制动力或牵引力应按列车竖向静活载的10%计算;

5)制动力或牵引力应作用在轨顶以上车辆重心处。当计算墩台时,制动力或牵引力可移至支座中心处;当计算刚架桥时,制动力或牵引力可移至横杆中线处,均可不计由此产生的竖向力和力矩。

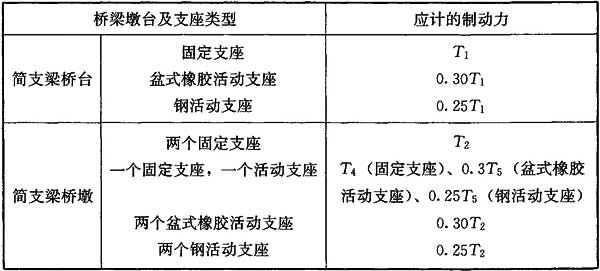

3 对设有固定支座、活动支座的刚性墩台传递的制动力,应按表4.3.5的规定采用。

表4.3.5 刚性墩台各种支座传递的制动力或牵引力

注:1 表中符号说明:

注:1 表中符号说明:T1——加载长度为计算跨径时的制动力或牵引力;

T2——加载长度为相邻两跨计算跨径之和时的制动力或牵引力;

T3——加载长度为一联长度的制动力或牵引力;

T4——与固定支座相应的单跨跨径的制动力或牵引力;

T5——与活动支座相应的单跨跨径的制动力或牵引力。

2 对于设置一个固定支座和一个活动支座的简支梁桥墩,桥墩承受的制动力应为固定支座与活动支座传递的制动力之和。

3 对于列车荷载制动力或牵引力,当列车长度小于上述各制动力或牵引力加载长度时,应按列车长度加载。

4 每个活动支座传递的制动力或牵引力大于摩阻力时,按摩阻力计算。

4.3.6 列车横向摇摆力宜按相邻两节车四个轴轴重的15%计,集中荷载应取最不利位置,并应作用于水平方向垂直线路中心线的钢轨顶面处。多线桥梁应只计一线列车的横向摇摆力。

4.3.7 对同时承受城市道路与轨道交通荷载的结构,宜开展专题研究确定疲劳荷载。

4.3.8 无缝线路伸缩力和挠曲力应根据轨道结构及梁轨共同作用的原理计算确定。伸缩力和挠曲力应作用于墩台上的支座中心处,但可不计由实际作用点移至支座中心而产生的力矩影响。

4.4 偶然作用

4.4.1 地震作用应按现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166的规定计算。

4.4.2 船舶或汽车撞击作用应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11规定计算。

4.4.3 无缝线路断轨力应根据梁轨共同作用的原理计算,单线及多线桥梁可只计一根钢轨的断轨力,应作用于支座中心处。

4.4.4 脱轨力计算应符合下列规定:

1 当检算桥面板强度时,车辆集中力应直接作用于线路中心两侧各2.1m范围内的桥面板上,集中力值应为本线列车实际轴重的1/2,可不计列车荷载动力系数;

2 当检算桥梁横向稳定性时,可采用长度为20m、位于线路中心外侧1.4m、平行于线路的竖向线荷载,其值应为本线列车一节车轴重之和除以20m,可不计列车荷载动力系数、离心力和另一线竖向荷载。

.

5 结构变形与动力性能要求

5.1 梁跨结构的刚度与变形

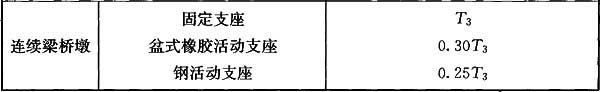

5.1.1 对梁式结构,主梁在设计静活载(汽车与列车荷载)作用下的竖向挠度与计算跨径之比(挠跨比)不应超过表5.1.1规定的容许值。

表5.1.1 挠跨比容许值

5.1.2 在汽车与列车静活载(不计冲击力)作用下,有砟轨道梁端支座处的单端竖向转角不应大于5‰,无砟轨道不应大于3‰。当无砟轨道梁支座处的单端竖向转角大于2‰时,应检算梁端处轨道扣件的上拔力。对大跨径桥梁,应通过梁轨相互作用计算,分析梁端竖向转角对钢轨应力及钢轨扣件上拔力的影响,确定梁端竖向转角容许值。

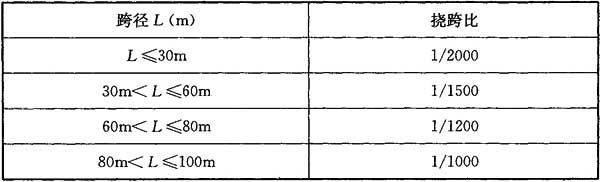

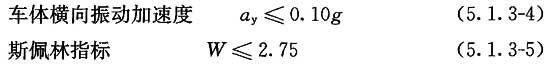

5.1.3 对跨径大于100m的桥梁和非常规桥型,其竖向挠跨比合理限值应根据车桥耦合振动分析列车过桥走行性结果进行确定。列车过桥运行的平稳性和安全性应满足下列公式要求:

式中:△P——轮对中单侧车轮轮重减载量(kN);

式中:△P——轮对中单侧车轮轮重减载量(kN);P——轮对左右轮平均轮重(kN);

Q——作用单侧车轮上的横向力(kN);

az——车体竖向振动加速度(m/s²);

ay——车体横向振动加速度(m/s²);

W——斯佩林指标。

5.1.4 在列车摇摆力、离心力和风力的作用下,梁体的水平挠度应小于或等于梁体计算跨径的1/4000;对温度变形敏感的结构,应根据实际情况计入温度作用的影响。

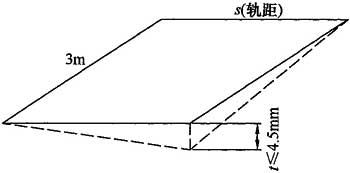

5.1.5 轨道交通桥面在设计静活载作用下,根据梁体扭转产生的轨道扭曲变形,在3.0m梁长区段的挠曲值t(图5.1.5)应小于或等于4.5mm。

图5.1.5 钢轨扭曲变形示意图

5.1.6 轨道桥面应根据轨道铺设要求控制桥梁的后期徐变量,并应符合下列规定:

1 对跨径不大于40m的梁式桥,线路铺轨后无砟轨道预应力梁的竖向残余徐变变形不宜大于10mm,有砟轨道预应力梁的竖向残余徐变变形不宜大于20mm;

2 对跨径大于40m的梁式桥,线路铺轨后预应力梁的竖向残余徐变变形应满足轨道结构使用的要求。

5.2 墩台结构的刚度与变形

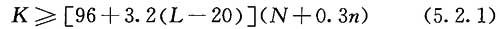

5.2.1 铺设无缝线路的桥梁墩、台顶纵向水平刚度应符合下列规定:

1 当简支梁桥(L<40m)桥上不设置伸缩器时,桥墩、台顶最小纵向水平线刚度应满足下式要求:

式中:K——桥墩、台顶最小纵向水平线刚度(kN/cm);

L——梁跨跨径(m),当为不等跨时,取相邻跨较大跨径;当L<20m时,L按20m计;

N——轨道线数,单线时N=1,双线时N=2;

n——道路车道数,当车道数小于或等于4时,按车道数取值;当车道数大于4时,n=4;

2 当连续梁(刚构)、拱桥、斜拉桥、钢桁梁桥和其他类型桥梁在桥上不设置伸缩器时,宜通过梁轨共同作用计算,分析由列车和道路车辆制动、温度变化、车辆荷载挠曲产生的钢轨应力,确定墩、台顶最小纵向水平线刚度限值。

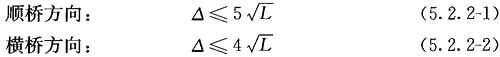

5.2.2 桥梁墩顶的弹性水平位移应符合下列公式要求:

式中:L——桥梁跨径(m),当为不等跨时,采用相邻跨中的较小跨径;对顺桥方向,当L<25m时,L按25m计;对横桥方向按实际跨径计算;

△——墩顶顺桥或横桥方向的水平位移(mm),包括由于墩台身和基础的弹性变形及地基弹性变形的影响。

5.2.3 墩台基础沉降量控制应符合下列规定:

1 桥梁墩台基础的沉降应按恒载计算。对跨径小于或等于40m梁的相邻桥墩,其工后沉降量之差,对有砟桥面不应大于20mm,对无砟桥面不应大于10mm。

2 对跨径大于40m以及超大跨径的桥梁,应根据相邻桥墩沉降差对轨道线路、线形的影响,确定相邻桥墩工后沉降差的容许值。

3 对超静定结构,其相邻墩台不均匀沉降量之差的容许值,还应根据沉降对结构产生的附加影响确定。

.

6 结构设计与构造要求

6.1 一般规定

6.1.1 特大桥、大桥桥位应选择河道顺直稳定、河床地质良好、河槽能通过大部分流量的河段;不宜选择在断层、岩溶、滑坡、泥石流等不良地质地带。中小桥桥位宜按线路走向布置。

6.1.2 桥梁结构的形式应满足城市道路与轨道交通的功能要求,应结合城市规划、自然条件、周围环境、地下管线与构筑物、施工方法等因素,通过技术经济、环境影响和使用功能等因素综合确定。

6.1.3 采用的结构形式和材料应利于减振、降噪,应减少对周围环境的影响,并应便于施工。

6.1.4 除通航、跨越道路或铁路和特殊需要外,同一座桥梁的跨径布置、上部结构形式、桥墩类型宜统一。

6.1.5 桥梁设计应满足强度、稳定性、刚度、耐久性及运营期内基础沉降控制要求,并应满足列车安全运行和平稳性的要求。

6.1.6 桥梁抗震设计应按现行行业标准《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166执行。

6.1.7 大跨径桥梁应按现行行业标准《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T D60-01进行抗风设计。

6.1.8 当桥梁的主梁、墩柱及基础可能受车辆、船舶、冰凌等撞击时,宜设置必要的防护设施。当无法设置防护设施时,桥梁承受的撞击力取值应按现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定计算。

6.1.9 跨径大于100m或非常规桥型的桥梁结构应进行车桥耦合动力响应分析,轨道车辆运行安全性和平稳性指标应满足本规范相关要求。

6.1.10 桥梁应针对汽车和列车荷载等不利作用进行抗倾覆验算。

6.1.11 桥梁的设计应符合下列规定:

1 共梁双层、共梁单层桥梁的结构设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和本规范的规定。

2 分梁共墩桥梁的结构设计应符合下列规定:

1)墩台与基础设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和本规范的规定;

2)道路交通主梁的结构设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定;

3)轨道交通主梁的结构设计应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

3 分梁分墩共基础桥梁的结构设计应符合下列规定:

1)基础设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和本规范的规定;

2)道路交通主梁与墩台的结构设计应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定;

3)轨道交通主梁与墩台的结构设计应符合现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

6.1.12 桥梁结构的工程材料除应符合现行国家标准的规定外,尚应符合下列规定:

1 混凝土强度等级应符合下列规定:

1)预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40;

2)钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30;

3)素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;

4)灌注桩混凝土强度等级不应低于C25。

2 预应力钢绞线、钢丝和锚具应符合下列规定:

1)预应力钢绞线应采用高强度低松弛钢绞线,应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的规定;

2)预应力钢丝应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223的规定;

3)预应力锚具应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的Ⅰ类要求。

3 普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的规定。

4 钢结构的材质应符合现行国家标准《桥梁用结构钢》GB/T 714或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。

6.1.13 桥梁的耐久性设计应符合下列规定:

1 桥梁结构选型与构造设计应根据所处环境进行耐久性设计,并应满足桥梁在使用年限内的适用性、可修复性和安全性的要求。

2 钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构应根据设计使用年限和所处环境进行耐久性设计。当同一结构的不同部位或构件所处的环境类别及作用等级不同时,其耐久性应根据实际情况分别进行设计。

3 钢结构表面防腐涂装应根据腐蚀环境、工况条件、防腐年限等设计涂装配套体系。当钢结构内部采用除湿系统时,空气中相对湿度宜控制在45%以下。钢结构设计应为所有钢结构表面涂装的检查、修复预留操作空间。

4 支座、斜拉索、伸缩装置等非永久构件应明确使用年限,并应预留检查、养护及更换条件。

6.1.14 桥梁结构宜设计为正交。当斜交不可避免时,桥梁轴线与支承线夹角不宜小于60°。斜交桥台的台尾边线应与线路中线垂直,否则应在通行轨道交通区段采取特殊的与路基衔接过渡措施。

6.2 上部结构

6.2.1 合建桥梁的道路与轨道交通桥面宜采用分层设置的形式。当采用共梁单层布置时,轨道交通宜布置在横断面的中间。

6.2.2 主梁不应采用铰接板梁。

6.2.3 对中小跨径梁式桥,主梁宜采用混凝土结构或钢-混凝土组合结构。

6.2.4 曲线梁桥主梁的结构支承体系和抗扭刚度应满足曲线梁桥上部结构的受力和变形要求,并应采取可靠的抗倾覆措施。

6.3 下部结构

6.3.1 在同一墩台桩基础中,不宜采用直径不同、材料不同或长度不同的桩。

6.3.2 水中桩基础承台顶面标高宜根据水文条件、施工难易程度、桥梁整体景观等因素综合确定。水中桩基础承台底面应采用合适的标高,防止桩基础因船舶或其他漂流物的直接撞击受损。

6.3.3 墩台设计应满足更换支座的要求,在墩台帽顶面与主梁梁底之间应预留顶升主梁更换支座的空间,并应对顶升主梁时的墩梁结构受力进行验算。

6.3.4 墩台顶面应设置不小于3%的排水坡。

6.4 附属结构

6.4.1 桥梁布置应根据运营、养护和维修作业条件,设置照明、环保、消防、交通标志、航道信号标志、航空障碍标志、防雷接地装置以及桥面防水、排水、检修、安全等附属设施。

6.4.2 桥梁上的管线敷设应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11和现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157的规定。

6.4.3 桥梁支座的设计应符合下列规定:

1 支座宜采用盆式橡胶支座或钢支座。

2 对沉降难以控制区段的桥梁,可采用可调节支座。

6.4.4 桥梁宜设置防脱护轨。

6.4.5 支承轨道交通结构应采取防止杂散电流腐蚀的措施,并应符合现行行业标准《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ 49的规定。

6.4.6 应设置桥梁沉降观测点,进行系统观测与分析。铺设无砟轨道的桥梁的测点布置、观测频次、观测周期,应根据无砟轨道铺设的要求确定。

6.4.7 桥面附属防护设施的设计应符合下列规定:

1 当桥梁跨越城市快速路、城市轨道交通、高速公路、铁路等重要通道时,桥面两侧栏杆上应加设护网,护网高度不应小于2m,护网长度宜为下穿构筑物的宽度并各向外延长10m。

2 当城市道路与轨道交通布置在同一层桥面时,应在城市道路与轨道间设置防撞护栏与防眩装置,护栏上宜加设护网及必要的监测设备。对城市道路靠近轨道交通一侧的防撞护栏,其防撞等级应根据现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的有关规定,按车辆驶出路外有可能造成二次特大事故确定的防撞等级提高一级采用。

3 当强风口地段设置防风设施时,防风设施应与桥上栏杆或声屏障相协调。

6.4.8 桥梁结构应满足轨道交通供电、通信、信号、轨道、给水排水、防杂散电流、声屏障等有关工种工艺设计预埋件设置的要求。

6.4.9 桥面排水设施的设置应满足现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ 11的规定,并应符合下列规定:

1 城市道路与轨道交通宜分别设置桥面排水设施。

2 桥面排水设施应适应桥梁结构的变形,细部构造布置应满足桥梁结构任何部分不受排水设施及泄漏水流侵蚀的要求。

3 应在行车道较低处设排水口,并可通过排水管将桥面水泄入地面排水系统中。

4 当中桥、小桥的桥面设有不小于3%纵坡时,桥上可不设排水口,但应在桥头引道上两侧设置雨水口。

5 排水管宜在墩台处接入地面,排水管布置应便于养护,宜少设连接弯头,且宜采用有清除孔的连接弯头;排水管底部应进行散水处理,在使用除冰盐的地区应在墩台受水影响区域涂混凝土保护剂。

6 在桥跨伸缩缝上坡侧,现浇带与沥青混凝土相接处应设置排水措施。

7 桥面宜设置横坡及不小于0.3%的纵坡。当纵断面为凹形竖曲线时,宜在凹形竖曲线最低点及其前后3m~5m处分别设置排水口。当条件受到限制,桥面为平坡时,应沿主梁纵向设置排水管,排水管纵坡不应小于3%。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”;

3)对表示允许稍有选择,在条件许可时应首先这样做的:

正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件可以这样做,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《内河通航标准》GB 50139

2 《地铁设计规范》GB 50157

3 《桥梁用结构钢》GB/T 714

4 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1

5 《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2

6 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

7 《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223

8 《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

9 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014

10 《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

11 《城市桥梁设计规范》CJJ 11

12 《地铁杂散电流腐蚀防护技术规程》CJJ 49

13 《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166

14 《公路桥梁抗风设计规范》JTG/T D60-01

15 《通航海轮桥梁通航标准》JTJ 311

下载地址

©版权声明

资源来自互联网,如有侵权请联系删除