标准规范下载简介

在线阅读

中华人民共和国行业标准

预应力混凝土结构抗震设计规程

Specification for seismic design of prestressed concrete structures

JGJ 140-2004

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2004年5月1日

中华人民共和国建设部

公 告

第206号

建设部关于发布行业标准

《预应力混凝土结构抗震设计规程》的公告

现批准《预应力混凝土结构抗震设计规程》为行业标准,编号为JGJ 140-2004,自2004年5月1日起实施。其中,第3.1.1、3.1.5、3.2.2、4.2.2、4.2.4条为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2004年1月29日

前 言

根据建设部建标[1992]732号文的要求,规程编制组经广泛的调查研究,开展专题研究,认真总结工程实践经验及震害经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。

本规程的主要技术内容是:I,总则:2.术语、符号;3.抗震设计的一般规定;4.预应力混凝土框架和门架;5.预应力混凝土板柱结构。

本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位: 中国建筑科学研究院(邮政编码:100013,地址:北京市北二环东路30号)

本规程参加单位:东南大学

中元国际工程设计研究院(原机械工业部设计研究院)

北京市建筑设计研究院

浙江泛华设计院

本规程主要起草人:陶学康 吕志涛 张维斌 胡庆昌 韦承基 陈远椿 徐福泉 黄茂智 工 霓

下载地址:

1 总 则

1.0.1 为贯彻执行地震工作以预防为主的方针,使预应力混凝土建筑结构经抗震设防后,减轻其地震破坏,避免人员伤亡,减少经济损失,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为6度至8度地区的现浇后张预应力混凝土框架和板柱等建筑结构的抗震设计;抗震设防烈度为9度地区的预应力混凝土结构,其抗震设计应有充分依据,并采取可靠措施。

1.0.3 预应力混凝土建筑结构的抗震设计,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

.

2 术语、符号

2.1 术 语

2.1.1 阻尼比 damping ratio

阻尼振动的实际阻力与产生临界阻尼所需阻力的比值。

2.1.2 轴压比 ratio of axial compressive force to axial compressive ultimeate capacity of section under combination of earthquake action

混凝土柱考虐地震作用组合的轴向压力设计值与柱全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对预应力混凝土柱,取预应力作用参与组合的轴力设计值。

2.1.3 后张法有粘结预应力混凝土结构 post-tensioned bonded prestressed concrete structure

在混凝土硬结后,通过张拉预应力筋并锚固而建立预加应力,且在管道内灌浆实现帖结的混凝土结构,如预应力混凝土框架、门架等。

2.1.4 无粘结预应力混凝土结构 unbonded prestressed concrete structure

配置带有涂料层和外包层的预应力筋而与混凝土相互不粘结的后张法预应力混凝土结构。

2.2 符 号

2.2.1 材料性能

fc——混凝土轴心抗压强度设计值;

f1——混凝土轴心抗拉强度设计值;

fy、 f'y——普通钢筋的抗拉、抗压强度设计值;

fpy——预应力筋的抗拉强度设计值;

fyv——箍筋的抗拉强度设计值。

2.2.2 作用和作用效应

N--柱考虑地震作用组合的轴向压力设计值;

V--考虑地震作用组合的剪力设计值;

Npe——预应力筋的总有效预加力。

2.2.3 几何参数

Aa 、A'a——受拉区、受压区非预应力钢筋截面面积;

Ap——受拉区预应力筋截面面积;

Aavj——核心区有效验算宽度范围内同一截面验算方向箍筋的总截面面积;

b——矩形截面宽度、T形和Ⅰ形截面的腹扳宽度;

h--截面高度;

ho——截面有效高度;

hp——纵向受拉预应力筋合力点至粱截面受压边缘的有效距离;

hs——纵向受拉非预应力钢筋合力点至梁截面受压边缘的有效距离;

bc、hc——柱截面宽度、高度;

bj、hj--节点核心区的截面有效验算宽度、高度;

bd-平托板的有效宽度;

lo——计算跨度;

x——混凝土受压区高度;

laE——纵向受拉钢筋考虑抗震要求的最小锚固长度;

S——箍筋间距。

2.2.4 计算系数及其他

α——水平地震影响系数值;

αmax——水平地震影响系数最大值;

γp——预应力分项系数;

γRE——承载力抗震调整系数;

εapu--预应力筋-锚具组装件达到实测极限拉力时的总应变;

ηa——预应力筋-锚具组装件静载试验测得的锚具效率系数;

λ——预应力强度比;

βc——混凝土强度影响系数;

ρ--纵向受拉钢筋配筋率;

ηj——正交粱的约束影响系数;

λNP——预应力混凝土柱的轴压比;

T——结构自振周期;

Tg——场地的特征周期。

.

3 抗震设计的一般规定

3.1 地震作用及结构抗震验算

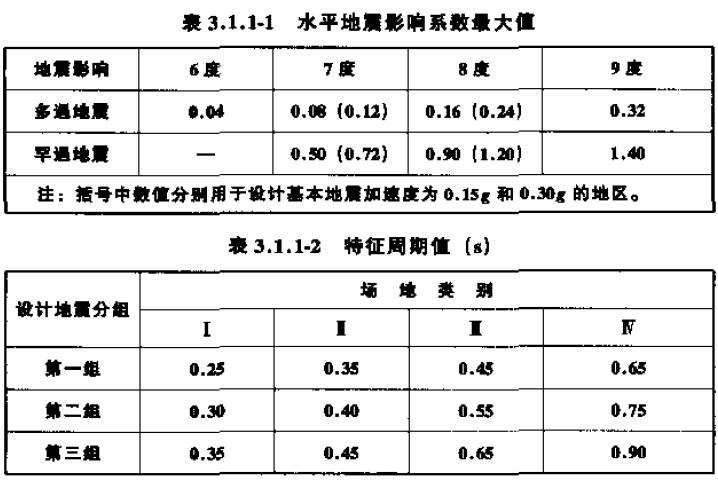

3.1.1 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数量大值应按表3.1.1-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表3.1.1-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05。

注:1 周期大于6.0s的建筑结构所采用的地震影响系数应专门研究;

2 已编制抗震设防区划的城市,应允许按批准的设计地震动参数采用相应的地置影响系数。

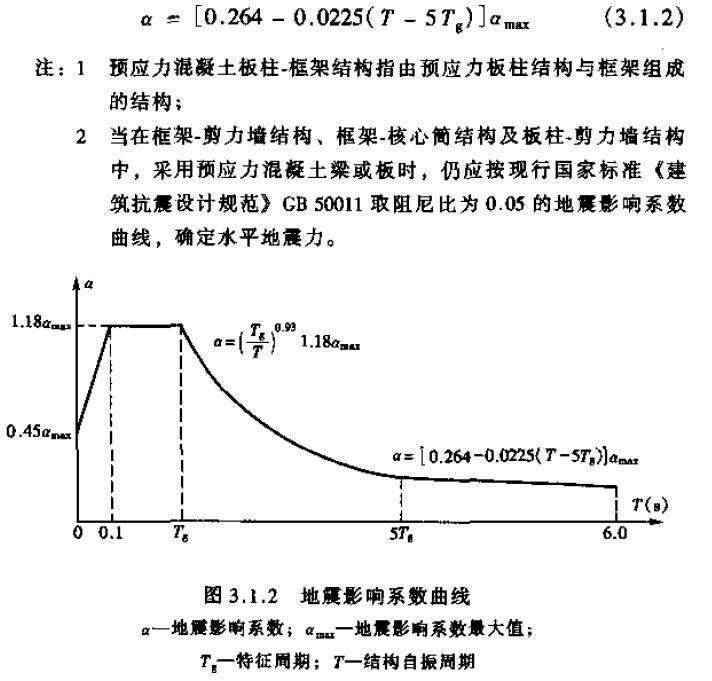

3.1.2 以预应力混凝土框架结构、板柱—框架结构作为主要抗侧力体系的建筑结构,其阻尼比应取0.03,地震影响系数曲线(见图3.1.2)的阻尼调整系数应按1.18采用,形状参数应符合下列要求:

1 直线上升段,周期小于0.1s的区段。

2 水平段,自0.1s至特征周期区段,应取1.18αmax。

3 曲线下降段,自特征周期至5倍特征周期区段,衰减指数应取0.93。

4 直线下降段,自5倍特征周期至6s区段,地震影响系数α应按下式计算:

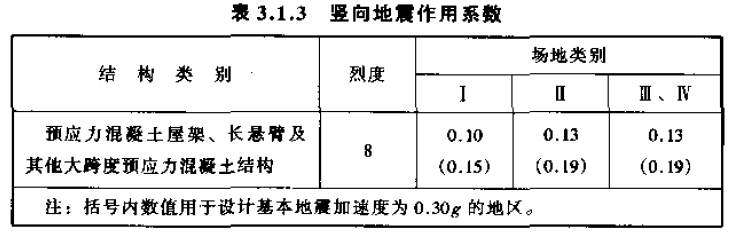

3.1.3 8度时跨度大于24m屋架、长悬臂和其他大跨度预应力混凝土结构的竖向地震作用标准值,宜取其重力荷载代表值与竖向地震作用系数的乘积:竖向地震作用系数可按表3.1.3采用。

3.1.4 需采用时程分析法进行补充计算的预应力混凝土框架结构、板柱-框架结构,弹性计算时阻尼比可取0.03。

3.1.5 预应力混凝土结构构件在地震作用效应和其他荷载效应的基本组合下,进行截面抗震验算时,应加入预应力作用效应项。当预应力作用效应对结构不利时,预应力分项系数应取1.2;有利时应取1.0。

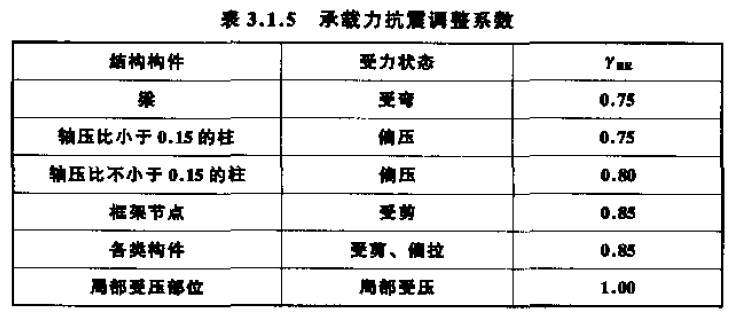

承载力抗震调整系数γRE,除另有规定外,应按表3.1.5取用。

3.1. 6 当仅计算竖向地震作用时,各类预应力混凝土结构构件的承载力抗震调整系数γRE均宜采用1.0。

3.1.7 考虑地震作用组合的预应力混凝土框架节点核心区抗震受剪承载力,应按本规程第4.4 1条计算;预应力混凝土框架粱、柱的斜截面抗震受剪承载力计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 有关条款的规定。

3.2 设计的一般规定

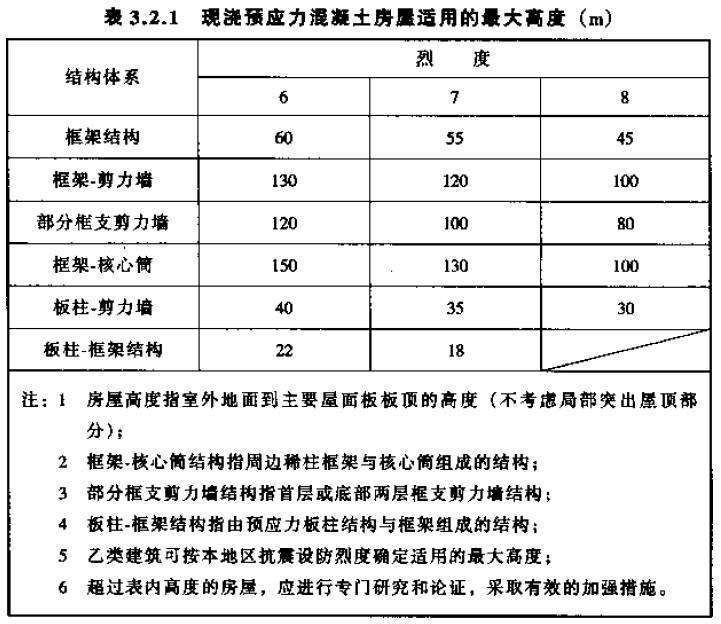

3.2.1 按本规程进行抗震设计的预应力混凝土结构,其房屋最大高度不应超过表3.2.1所规定的限值。对平面和竖向均不规则的结构或建造于Ⅳ类插地的结构或跨度较大的结构,适用的最大高度应适当降低。

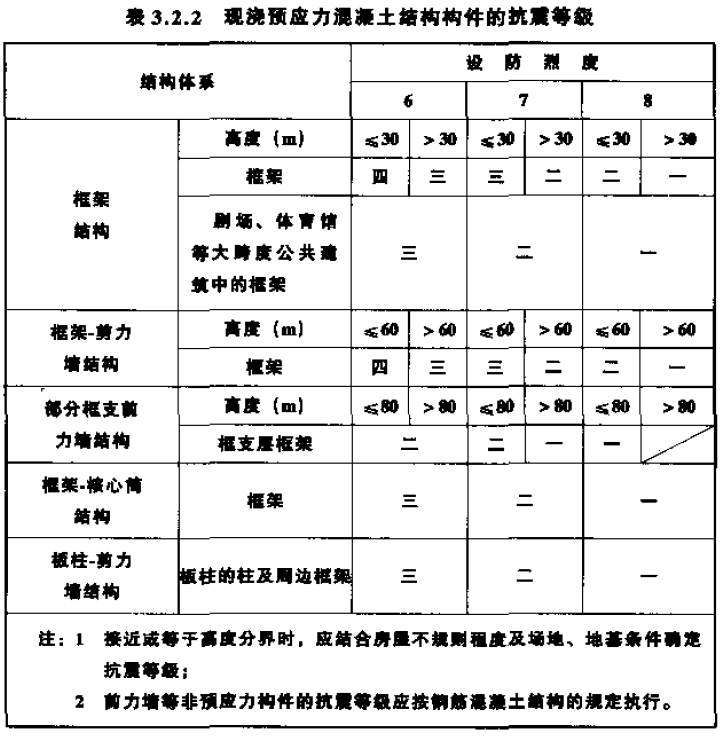

3.2.2 预应力混凝土结构构件的抗震设计,应根据设防烈度、结构类型,房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按本地区的设防烈度由襄3.2.2确定。

3.2.3 抗震设防类别为甲、乙、丁类的建筑,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定调整设防烈度后,再按表3.2.2确定抗震等级。

3.2.4 在框架-核心筒结构的周边框架柱间可采用预应力混凝土框架梁。

3.2.5 后张预应力框架、门架、转换层大粱宜采用有粘结预应力筋;当框架梁采用无粘结预应力筋时,应符合本规程第3.2.7条的规定。

3.2.6 分散配置预应力筋的板类结构及楼盖的次粱宜采用无粘结预应力筋。无粘结预应力筋不得用于承重结构的受拉杆件及抗震等级为一级的框架。

3.2.7 在地震作用效应和重力荷载效应组合下,当符合下列二款之一时,无粘结预应力筋可在二、三级框架粱中应用;当符合第1款时,无粘结预应力筋可在悬臂粱中应用:

1 框架梁端部截面及悬臂粱根部截面由非预应力钢筋承担的弯矩设计值,不应少于组合弯矩设计值的65%;或仅用于满足构件的挠度和裂缝要求;

2 设有剪力墙或筒体,且在基本振型地震作用下,框架承担的地震倾覆力矩小于总地震倾覆力矩的35%。

注:符合第1款要求采用无粘结预应力筋的二、三组框架结构,可仍按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中对钢筋混凝土框架的要求进行抗震设计;符合第2款要求的二、三级无粘结预应力混凝土框架应按本规程第4章要求进行抗震设计。

3.2.8 在框架-剪力墙结构、剪力墙结构及框架-核心筒结构中采用的预应力混凝土楼板,除结构平面布置应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关规定外,尚应符合下列规定:

1 柱支承预应力混凝土平板的厚度不宜小于跨度的1/40~1/45,周边支承预应力混凝土板厚度不宜小于跨度的1/45-1/50,且其厚度分别不应小于200mm及150mm;

2 在核心筒四个角部的楼板中,应设置扁梁或暗粱与外柱相连接,其余外框架柱处亦宜设置暗粱与内筒相连接;

3 在预应力混凝土平板凹凸不规则处及开洞处,应设置附加钢筋混凝土暗梁或边梁,予以加强;

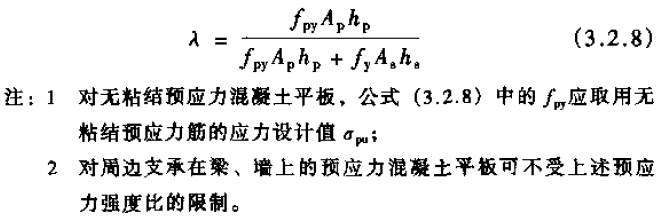

4 预应力混凝土平板的板端截面按下式计算的预应力强度比λ不宜大于0.75。

3.2.9 对无粘结预应力混凝土单向多跨连续板,在设计中宜将无粘结预应力筋分段锚固,或增设中间锚固点,并应按国家现行标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T 92中有关规定,配置非预应力钢筋。

3.2.10 后张预应力筋的锚具不宜设置在粱柱节点核心区,并应布置在粱端箍筋加密区以外。

注:当有试验依据、或其他可靠的工程经验时,可将锚具设置在节点区,但应合理处理箍筋布置问题,必要时应考虑锚具对受剪截面产生削弱的不利影响。

3.2.11 四级抗震等级预应力混凝土框架的抗震计算和构造措施,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

3.3 材料及锚具

3.3.1 结构材料性能指标,除本规程各章有特别规定外,应符合下列要求:

1 预应力混凝土框架构件的混凝土强度等级不宜低于C40,平板及其他构件不应低于C30;

2 预应力筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋;

3 非预应力纵向受力钢筋宜采用HRB335、HRB400级热轧钢筋,箍筋宜选用HRB335、HRB400、HPB235级热轧钢筋。

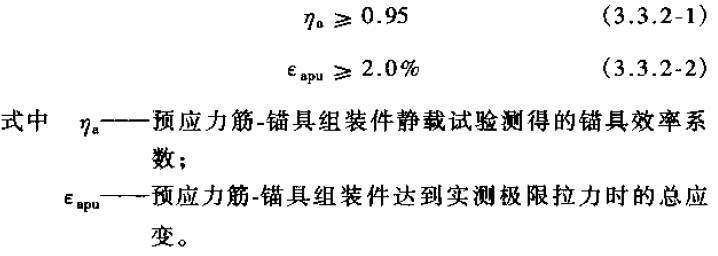

3.3.2 预应力筋-锚具组装件的锚固性能,应符合下列规定:

1 锚具的静载锚固性能应同时符合下列要求:

.

4 预应力混凝土框架和门架

4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于预应力混凝土框架结构,框架—剪力墙结构和框架—核心筒结构中的预应力混凝土框架以及预应力混凝土门架。

4.1.2 预应力混凝土框架应设计为具备良好的变形能力和消耗地震能量能力的延性框架,其组成构件应避免剪切先于弯曲破坏,节点不应先于其连接构件破坏。

4.2 预应力混凝土框架梁

4.2.1 预应力混凝土框架粱的截面尺寸.宜符合下列各项要求:

1 截面的宽度不宜小于250mm;

2 截面高度与宽度的比值不宜大于4;

3 梁高宜在计算跨度的(1/12~1/22)范围内选取.净跨与截面高度之比不宜小于4。

4.2.2 预应力混凝土框架梁端,考虑受压钢筋的截面混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级 x≤0.25ho (4.2.2-1)

二、三级抗震等级 x≤0.35ho (4.2.2-2)

且纵向受拉钢筋按非预应力钢筋坑拉强度设计值换算的配筋率不应大于2.5%(HRB级钢筋)或3.0%(HRB335级钢筋)。

4.2.3 在预应力混凝土框架梁中,应采用预应力筋和非预应力钢筋混合配筋的方式,框架结构梁端截面按本规程(3.2.8)式计算的预应力强度比λ宜符合下列要求:

一级抗震等级 λ≤0.60 (4.2.3-1)

二、三级抗震等级 λ≤0.75 (4.2.3-2)

注:对框架-剪力墙或框架-枝心筒结构中的后张有粘结预应力混凝土框架,其λ限值对一级抗震等级和二、三级抗震登记可分别增大0.1和0.05。

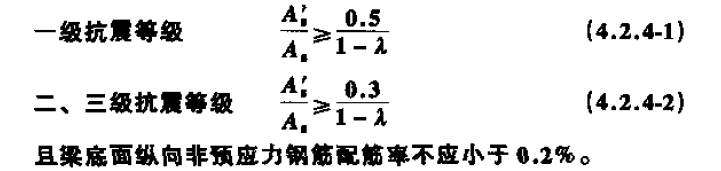

4.2.4 预应力混凝土框架梁端截面的底面和顶面纵向非预应力钢筋截面面积A'a 和Aa 的比值,除按计算确定外,尚应满足下列要求:

4.2.5 在与板整体浇筑的T形和L形预应力混凝土框架梁中,当考虑板中的部分钢筋对抵抗弯矩的有利作用时,宜符合下列规定:

1 在内柱处,当横向有宽度与柱宽相近的框架粱时,宜取从柱两侧各4倍板厚范围内板内钢筋;

2 在内柱处,当没有横向框架梁时,宜取从柱两侧各延伸2.5倍板厚范围内板内钢筋;

3 在外柱处,当横向有宽度与柱相近的框架梁,而所考虑的粱中钢筋锚固在柱内时,宜取从柱两侧各延伸2倍板厚范围内板内钢筋;

4 在外柱处,当没有横粱时,宜取柱宽范围内的板内钢筋;

5 在所有情况下.在考虑板中部分钢筋参加工作的梁中,受弯承载力所需的纵向钢筋至少应有75%穿过柱子或锚固于柱内;当纵向钢筋由重力荷载效应组合控制时,则仅应考虑地震作用组合的纵向钢筋的75%穿过柱子或锚固于柱内。

4.2.6 对预应力混凝土框架粱的梁端加腋处,其箍筋配置应符合下列规定:

1 当加腋长度Lh≤0.8h时,箍筋加密区长度应取加腋区及距加腋区端部1.5倍粱高;

2 当加腋长度Lb >0.8h时,箍筋加密区长度应取1.5倍梁端部高度;且不小于加腋长度Lh;

3 箍筋加密区的箍筋间距不应大于100mm,箍筋直径不应小于10mm,箍筋肢距不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值。

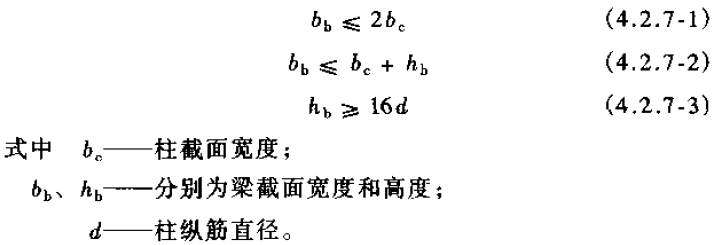

4.2.7 对现浇混凝土框架,当采用预应力混凝土扁梁时,扁梁的跨高比lo/hb不宜大于25,粱截面高度宜大于板厚度的2倍,其截面尺寸应符合下列要求.并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:

1 应采用现浇楼板,扁梁中线宜与柱中线重合,且应双向布置;梁宽大于柱宽的扁粱不得用于一级框架结构。

2 梁柱节点应符合下列要求:

1)扁梁框架的梁柱节点核心区应根据梁纵筋在柱宽范围内、外的截面面积比例.对柱宽以内和柱宽以外的范围分别验算受剪承载力;

2)按本规程式(4. 4.1-1)验算核心区剪力限值时,核心区有效宽度可取粱宽与柱宽之和的平均值;

3)四边有粱的约束影响系数,验算柱宽范围内核心区的受剪承载力时可取1.5,验算柱宽范围外核心区的受剪承载力时宜取1.0;

4)按本规程式(4.4.1-2)验算核心区受剪承载力时.在柱宽范围内的核心区,轴向力的取值可与一般粱柱节点相同;柱宽以外的核心区,可不考虑轴力对受剪承载力的有利作用;

5)预应力筋宜布置在柱宽范围内。

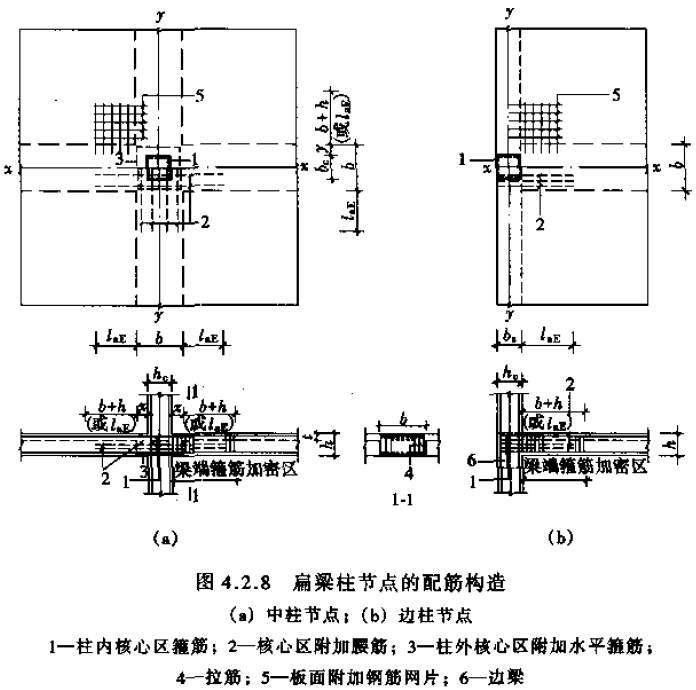

3 预应力混凝土扁梁配筋构造要求:

1)扁梁端箍筋加密区长度,应取自柱边算起至梁边以外b+h范围内长度和自粱边算起laE中的较大值(图4.2.8a);加密区的箍筋最大间距和最小直径及箍筋肢距应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定;

2)对于柱内节点桉心区的配箍量及构造要求同普通框架;对于扁梁中柱节点柱外核心区,可配置附加水平箍筋及拉筋,当核心区受剪承载力不能满足计算要求时,可配置附加腰筋(图4.2.8a);对于扁梁边柱节点核心区,也可配置附加腰筋(图4.2.8b);

3)当中柱节点和边柱节点在扁梁交角处的板面顶层纵向钢筋和横向钢筋间距较大时,应在板角处布置附加构造钢筋网片,其伸入板内的长度,不宜小于板短跨方向计算跨度的1/4,并应按受拉钢筋锚固在扁粱内。

4.2.9 扁粱框架的边梁不宜采用宽度bs大于柱截面高度hc的预应力混凝土扁梁。当与框架边粱相交的内部框架扁梁大于柱宽时,边梁应采取配筋构造措施考虑其受扭的不利影响。

4.2.10 预应力混凝土长悬臂梁.除在设防烈度为8度时应考虑竖向地震作用外,尚应符合下列规定:

1 预应力混凝土悬臂梁应采用预应力筋和非预应力钢筋混合配筋的方式,其截面混凝土受压区高度应符合本规程第4.2.2条的规定,预应力强度比λ宜符合本规程第4.2.3条的规定;悬臂粱梁底和梁顶非预应力钢筋截面面积的比值尚应符合本规程第4.2.4条的规定;

2 悬臂构件加强段指自根部算起1/4跨长,截面高度2h及500mm三者中的较大值,按该段根部截面的弯矩设计值配置的纵向预应力筋,在加强段不得截断,且加强段的箍筋构造应满足箍筋加密区要求;对于集中荷载在支座截面所产生的剪力值占总剪力值75%以上情况,箍筋加密区应延伸至集中荷载作用截面处,且不应小于加强段的长度。

4.3 预应力混凝土框架柱

4.3.1 预应力混凝土框架柱的剪跨比宜大于2。

4.3.2 在预应力混凝土框架中,与预应力混凝土粱相连接的预应力混凝土柱或钢筋混凝土柱除应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关调整框架柱端组合的弯矩设计值的相关规定外,对二、三级抗震等级的框架边柱.其柱端弯矩增大系数ηc二级应取1.4,三级应取1.2。

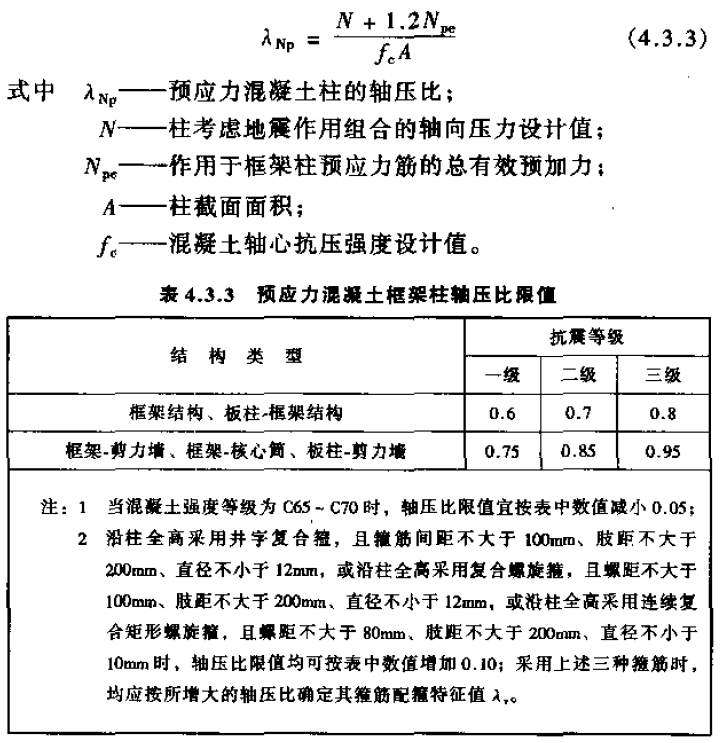

4.3.3 考虑地震作用组合的预应力混凝土框架柱,按式(4.3.3)计算的轴压比宜符合表4.3.3的规定。

4.3.4 在地震作用组合下,当采用对称配筋的框架柱中全部纵向受力普通钢筋配筋率大于5%时,可采用预应力混凝土柱,其纵向受力钢筋的配置,可采用非对称配置预应力筋的配筋方式,即在截面受拉较大的一侧采用预应力筋和非预应力钢筋的混合配筋,另一侧仅配置非预应力钢筋。

4.3.5 预应力混凝土框架柱的截面配筋应符合下列规定:

1 预应力混凝土框架柱纵向非预应力钢筋的最小配筋率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关钢筋混凝土受压构件纵向受力钢筋最小配筋百分事的规定;

2 预应力混凝土框架柱中全部纵向受力钢筋按非预应力钢筋抗拉强度设计值换算的配筋率不应大于5%;

3 纵向预应力筋不宜少于两束,其孔道之间的净间距不宜小于100mm。

4.3.6 预应力混凝土框架柱柱端加密区配箍要求不低于普通钢筋混凝土框架柱的要求;对预应力混凝土框架结构,其柱的箍筋应沿柱全高加密。

4.3.7 对双向预应力混凝土框架的边柱和角柱,在进行局部受压承载力计算时,可将框架柱中的纵向受力主筋和横向箍筋兼作间接钢筋网片。

4.4 预应力混凝土框架节点

4.4.1 预应力混凝土框架梁柱节点核心区截面抗震验算,应符合下列规定:

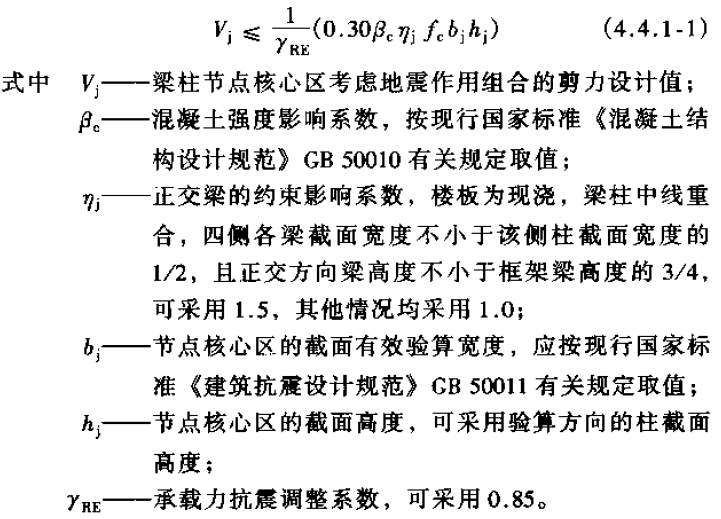

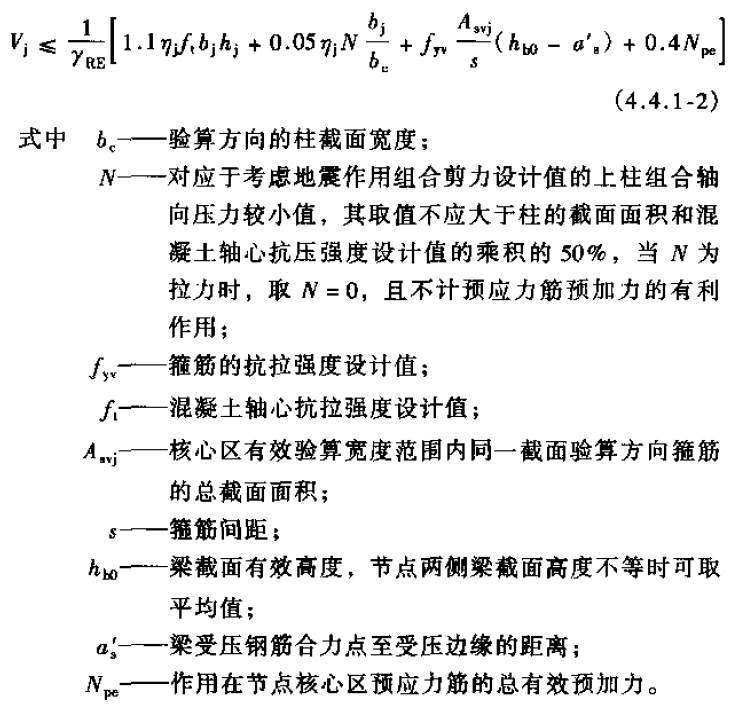

1 框架节点核心区受剪的水平截面应符合下列条件:

2 对正交方向有梁约束的预应力框架中间节点,当预应力筋从一个方向或两个方向穿过节点核心区,设置在粱截面高度中部1/3范围内时,预应力框架节点核心区的受剪承载力,应按下列公式计算:

在公式(4.4.1-1)和(4.4.1.2)中,当确定bj、hj值时,尚应考虑预应力孔道削弱核心区截面有效面积的影响。

4.5 预应力混凝土门架结构

4.5.1 本节适用于以预应力混凝土门架为主体结构的空旷房屋。其抗震设计除符合本节规定外,尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中有关规定。

4.5.2 采用预应力馄凝土门架为主体结构的空旷房屋,门架柱宜采用矩形或工字形截面;门架柱柱底至室内地坪以上500mm范围内,节点加腋边缘向下延伸2倍柱高hc范围和横粱自节点加腋边缘向跨中延伸2倍横梁高h范围,以及节点区域应采用矩形截面。

4.5.3 跨度大于24m的预应力混凝土门架应按本规程第3.1. 2条要求考虑竖向地震作用。

4.5.4 预应力混凝土门架倒“L”形构件宜通长设置折线预应力筋,当采用分段直线预应力筋时,不宜将锚具设置在转角节点区域。

4.5.5 预应力混凝土门架横粱箍筋加密区长度宜取1.5倍梁端部高度。加密箍筋宜按本规程第4.2.6条要求配置。

4.5.6 预应力混凝土门架立柱的箍筋加密区位置及箍筋配置要求应符合下列要求:

1 门架立柱箍筋加密区位置应符合下列要求:

1)柱上端区域,取截面高度和1000mm,1/4柱净高的最大值;

2)底部受约束的柱根,取下柱柱底至室内地坪以上500mm;

3)柱变位受平台等约束的部位,柱间支撑与柱连接节点,取节点上、下各1倍柱高hc;

4)有牛腿的门架,自柱顶至牛腿以下1倍柱高hc范围。

2 加密区的箍筋间距不应大于100mm。

3 箍筋形式宜为复合箍,箍筋肢距和最小直径应符合下列要求:

1)6度和7度I、Ⅱ类场地,箍筋肢距不大于300mm,直径不小于8mm;

2)7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度,箍筋肢距不大于200mm,直径不小于10mm。

4.5.7 预应力混搔土门架边转角节点区域的撞筋配置不应低于立柱与横梁加密区要求。

.

5 预应力混凝土板柱结构

5.1 设计的一般规定

5.1.1 本章适用于后张法无粘结预应力混凝土或有粘结预应力混凝土板柱-剪力墙结构、板柱-框架结构。

5.1.2 当设防烈度为8度时应采用板柱-剪力墙结构;6度、7度时宜采用板柱-剪力墙结构、板柱-框架结构,其剪力墙、柱的抗震构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。当采用板柱-框架结构时,其单列柱数不得少于3根,房屋高度应按表3.2.1取用,且应符合下列规定:

1 结构周边和楼、电梯洞口周边应采用有梁框架;沿楼板洞口宜设置边粱;

2 当楼板长宽比大于2时,或长度大于32m时,应设置框架结构;

3 在基本振型地震作用下,板柱结构承受的地震剪力应小于结构总地震剪力的50%;

4 板柱的柱及框架的抗震等级,对6度、7度应分别采用三级、二级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

5.1.3 8度时宜采用有托板或柱帽的板柱节点,托板或柱帽根部的厚度(包括板厚)不宜小于柱纵筋直径的16倍。托板或柱帽的边长不宜小于4倍板厚及柱截面相应边长之和。

5.1.4 预应力混凝土板柱-剪力墙结构和板柱-框架结构中的后张平板,柱上板带截面承载力计算中,板端混凝土受压区高度应符合下列要求:

8度设防烈度 x≤0.25h0 (5.1.4-1)

6度、7度设防烈度 x≤0.35h0 (5.1.4-2)

且纵向受拉钢筋按非预应力钢筋抗拉强度设计值换算的配筋率不宜大于2.5%。

5.1,5 在预应力混凝土板柱-剪力墙结构和板柱-框架结构中的后张平板,柱上板带板端截面按本规程(3.2.8)式计算的预应力强度比λ宜符合下列要求:

λ≤0.75 (5.1.5)

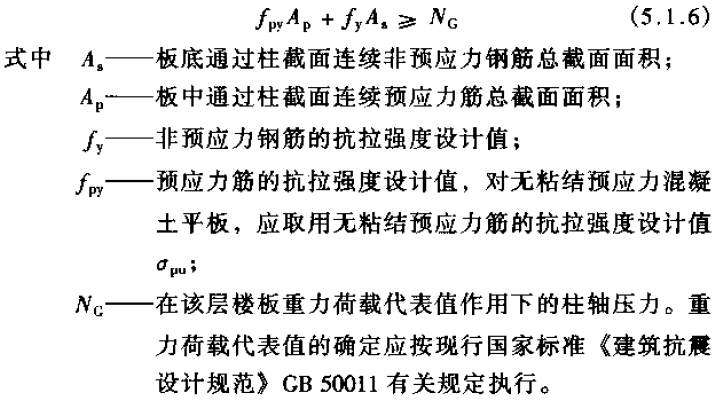

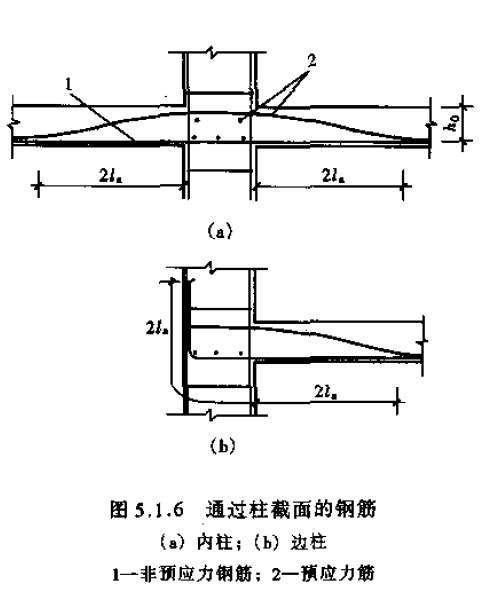

5.1.6 沿两个主轴方向通过内节点柱截面的连续预应力筋及板底非预应力钢筋,应符合下列要求:

1 沿两个主轴方向通过内节点柱截面的连续钢筋的总截面面积,应符合下式要求:

2 连续预应力筋应布置在板柱节点上部,呈下凹进入板跨中;

3 连续非预应力钢筋应布置在板柱节点下部及预应力筋的下方,宜在距柱面为2倍纵向钢筋锚固长度以外搭接,且钢筋端部宜有垂直于板面的弯钩(图5.1.6)。

5.1.7 板柱-框架结构柱的箍筋应沿全高加密;板柱-剪力墙结构应布置成双向抗侧力体系,两个主轴方向均应设置剪力墙;其屋盖及地下一层顶板,宜采用梁板结构。

5.1.8 后张预应力混凝土扳柱—剪力墙结构的周边应设置框架粱,其配筋应满足重力荷载作用下抗扭计算的要求。箍筋间距不应大于150mm,且在离柱边2倍梁高范围内,间距不应大于100mm。平板楼盖的楼、电梯洞口周边应设置与主体结构相连的粱。

5.2 计算要求

5.2.1 在竖向荷载作用下,板柱—剪力墙结构和板柱—框架结构中的板柱框架的内力可采用等代框架法按下列规定计算:

1 等代框架的计算宽度,可取垂直于计算跨度方向的两个相邻平板中心线的间距;

2 有柱帽的等代框架的板粱、柱的线刚度可按国家现行标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T 92的有关规定确定;

3 纵向和横向每个方向的等代框架均应承担全部作用荷载;

4 宜考虑活荷载的不利组合。

5.2.2 板柱—剪力墙结构在地震作用下,可按多连杆联系的总剪力墙和总框架协同工作的计算图形或其他更精确的方法计算内力和位移。

5.2.3 在地震作用下,板柱—剪力墙结构和板柱—框架结构中的板柱框架的内力及位移,应沿两个主轴方向分别进行计算。当柱网较为规则、板面无大的集中荷载和大开孔时,可采用等代框架法进行内力计算,等代梁的板宽取值宜符合第5.2.4条的规定。地震作用产生的内力,应组合到柱上板带上。

柱网不规则或板面承受大的集中荷载和大开孔时.宜采用有限单元法进行内力和位移计算。

5.2.4 在地震作用下,等代框架梁的计算宽度宜取下列公式计算结果的较小值:

5.2.5 板柱-剪力墙结构中各层横向及纵向剪力墙,应能承担相应方向该层的全部地震剪力;各层板柱部分除应满足计算要求外,并应能承担不少于该层相应方向地震剪力的20%。

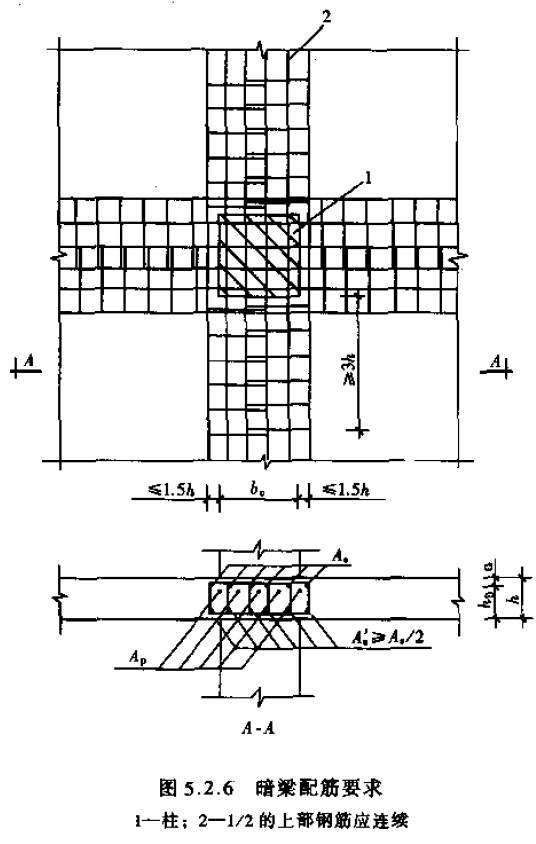

5.2.6 由地震作用在板支座处产生的弯矩应与按第5.2.4条所规定的等代框架粱宽度上的竖向荷载弯矩相组合,承受该弯矩所需全部钢筋亦应设置在该柱上板带中,且其中不少于50%应配置在有效宽度为在柱或柱帽两侧各1.5h(h为板厚或平托板的厚度)范围内形成暗梁,暗梁下部钢筋不宜少于上部钢筋的1/2(图5.2.6)。支座处暗粱箍筋加密区长度不应小于3h,其箍筋肢距不应大于250mm,箍筋间距不应大于100mm,箍筋直径按计算

确定,但不应小于8mm。此外,支座处暗梁的1/2上部纵向钢筋,应连续通长布置。

由弯矩传递的部分不平衡弯矩,应由有效宽度为在柱或柱帽两侧各1.5h(h为板厚或平托板的厚度)范围内的板截面受弯传递。配置在此有效范围内的无粘结预应力筋和非预应力钢筋可用以承受这部分弯矩。

5.2.7 板柱节点在竖向荷载和地震作用下的冲切计算,应考虑由板柱节点冲切破坏面上的剪应力传遵一部分不平衡弯矩。其受冲切承戴力计算中所用的等效集中反力设计值Fi,eq,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010附录G的规定执行。

5,2.8 未经加强的板柱节点、配置箍筋的节点,其冲切承载力的计算应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010有关规定;采用型钢剪力架加强的板柱节点的冲切承载力的计算,应按国家现行标准《无粘结预应力混艇土结构技术规程》JGJ/T92的有关规定执行。

5.2.9 板柱结构的柱、剪力墙的受剪截面要求及考虑抗震等级的剪力设计值和斜截面受剪承载力计算,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

5.2.10 考虑地震作用组合的板柱-框架结构底层柱下端截面的弯矩设计值,对二、三级抗震等级应按考虑地震作用组合的弯矩设计值分别乘以增大系数1.25、1.15。

5.2.11 在地震作用下,板柱-框架结构考虑水平地震作用扭转影响时,其地震作用和作用效应计算,以及对角柱调整后组合弯矩设计值、剪力设计值乘以增大系数的要求等均应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011有关规定执行。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先这样做的:

正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应符合……的要求(规定)”或“应按……执行”。

下载地址

©版权声明

资源来自互联网,如有侵权请联系删除