标准规范下载简介和预览

在线阅读

中华人民共和国国家标准

低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察规范

Code for site investigation of geotechnical engineering for low and intermediate level radioactive waste disposal

GB/T 50983-2014

主编部门:中国电力企业联合会

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2014年12月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第371号

住房城乡建设部关于发布国家标准《低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察规范》的公告

现批准《低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察规范》为国家标准,编号为GB/T 50983-2014,自2014年12月1日起实施。

本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2014年3月31日

前言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中国电力企业联合会和中国能源建设集团广东省电力设计研究院会同有关单位编制而成。

本规范共分10章和6个附录,主要技术内容包括:总则,术语和符号,基本规定,岩土工程勘察各阶段任务与要求,专门岩土工程勘察,勘察方法,室内试验,岩土参数分析,勘察成果报告编制,现场检验与监测等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,中国电力企业联合会负责日常管理,中国能源建设集团广东省电力设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄送中国能源建设集团广东省电力设计研究院(地址:广州市科学城天丰路1号,邮政编码:510663),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主编单位:中国电力企业联合会

中国能源建设集团广东省电力设计研究院

参编单位:深圳中广核工程设计有限公司

中国核电工程有限公司

中国地震局地质研究所

主要起草人:汪华安 程小久 易树平 郑文棠 丁金伟 何宝石 张润明 李学山 周本刚 焦春茂 覃建波 李岗 王煜霞 杨球玉 王旭宏 马海毅 曾强 李小强

主要审查人:戴联筠 顾宝和 田胜清 郭择德 孙东辉 周群 陶寿福 刘厚健 王中平 曹卫东 齐迪 迟宝明 王媛 姬国庆 韩竹军 王先斌

1 总 则

1.0.2 本规范适用于低、中水平放射性废物近地表处置场的岩土工程勘察,不适用于天然和人工岩洞(矿井)内处置以及中等深度和深地质处置场的岩土工程勘察。

1.0.3 低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察,应按处置场建设各阶段的要求,正确反映场地的工程地质条件、水文地质条件和水文地球化学条件,查明不良地质作用和地质灾害,精心勘察、精心分析,提出资料完整、评价正确的勘察报告。

1.0.4 低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察,应满足设计、环境影响评价和安全分析评价的要求。

1.0.5 低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

.

2 术语和符号

2.1 术 语

含有放射性核素或被放射性核素污染,其浓度或比活度大于国家审管部门规定的清洁解控水平,预期不再利用的气态、液态和固态废弃物。

2.1.2 低、中水平放射性废物 low and intermediate level radioactive waste(LILW)

放射性浓度或比活度大于国家审管部门规定的清洁解控水平,但低于高放废物的放射性废物。本规范中指现行国家标准《放射性废物分类》GB 9133中第Ⅰ、Ⅱ等级的固体废物,又称低中放废物。

2.1.3 近地表处置 near surface disposal

地表、地表下或半地下、具有防护覆盖层,且采用天然屏障或加设工程屏障的浅埋处置,深度在地下50m以内。

2.1.4 天然屏障 natural barrier

天然存在且能延滞或阻止放射性核素运移到周围环境的地质体。

2.1.5 工程屏障 engineered barrier

能延滞或阻止放射性核素从处置单元运移到周围环境的工程设施。

2.1.6 处置场 disposal site

用于处置低、中水平放射性废物的有界限限定,并受到有组织控制的近地表陆地处置设施区,由处置设施、辅助建(构)筑物和场区组成。

2.1.7 处置设施 disposal facility

为放射性废物提供具有多重屏障的处置系统,包括若干处置单元、防护覆盖层、回填材料、防排水系统等。

2.1.8 处置单元 disposal unit

地质介质和废物包装容器之间设置的工程构筑物,由顶板、侧墙、内隔墙、底板和排水廊道等组成。

2.1.9 处置坑槽 disposal pit

处置单元基础施工所开挖的地面以下的砌筑作业空间。

2.1.10 场 site

处置场建设所直接占有并使用,受核设施营运单位有效控制的有限面积的场地,由处置区、缓冲区和辅助建(构)筑物区组成。

2.1.11 场址 site area

以场区为中心,外延半径不小于1km的地区。

2.1.12 场址附近范围 site vicinity

以场区为中心,外延半径不小于5km的地区。

2.1.13 场址近区域 site near region

以场区为中心,外延半径不小于25km的地区。

2.1.14 场址区域 site region

以场区为中心,外延半径不小于150km的地区。

2.1.15 弥散系数 dispersion coefficient

表征溶质在多孔介质中分子扩散和机械弥散作用的综合参数,其值等于分子扩散和机械弥散之和。又称水动力弥散系数。

2.1.16 分配系数 distribution coefficient

指地下水系统平衡时,吸附在固相上的核素浓度与液相中的核素浓度的比值。

2.1.17 阻滞系数 retardation factor

表征介质对溶质阻滞能力的参数,其值等于地下水渗流速度与污染物迁移速度的比值。

2.1.18 活动断裂 active fault

晚第四纪以来有活动的断裂。

2.2 符 号

CR——回次岩芯采取率;

D——弥散系数;

Dm——分子扩散系数;

Dh——机械弥散系数;

DO——溶氧量;

Eh——氧化还原电位;

fm——平均值;

h'——压力水头;

K——渗透系数;

Kd——分配系数;

Ks——有效水力传导系数;

n——孔隙度;

——有效孔隙度;

——有效孔隙度;pH——酸碱度;

Q——流量,涌水量;

r——相关系数;

rα——相关系数临界值;

Rd——阻滞系数;

RQD——岩石质量指标;

S——承压含水层的释水系数;

T——导水系数;

u——孔隙水压力;

α0——降水入渗系数;

α'——介质压缩系数;

β'——修正水压缩系数;

ρ——质量密度;

w——含水率;

θ——体积含水量;

μ——潜水含水层的给水度;

δ——变异系数;

δr——相关型变异系数;

γs——统计修正系数;

σf——标准差;

σr——剩余标准差。

3 基本规定

3.0.2 低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察,应按各勘察阶段的要求,查明场址的地质构造、工程地质、水文地质、水文地球化学等岩土工程条件,并应对场地的稳定性、天然屏障特性、岩土工程特性和适宜性作出合理的评价。

3.0.3 低、中水平放射性废物处置场岩土工程勘察,宜按前期准备、现场工作、资料整理、成果验收的程序进行。

3.0.4 低、中水平放射性废物处置场场地,可划分为处置区、缓冲区和辅助建(构)筑物区,应按各分区的工程特点进行勘察。

3.0.5 低、中水平放射性废物处置场场地的岩土工程条件适宜性评价,可分为适宜、不适宜和需专门研究三类,并应符合下列规定:

1 同时符合下列条件时,应为适宜场地:

1)地震基本烈度在Ⅶ度和Ⅶ度以下,地质构造简单,不存在活动断裂,长期地质稳定区;

2)天然屏障分布均匀、面积广、厚度大,渗透性分级很弱到微,且具有强吸附性;

3)不良地质作用和地质灾害不发育;

4)水文地质条件简单,包气带厚度大,场区边界离水源的距离不小于500m。

2 符合下列条件之一时,应为不适宜场地:

1)地震基本烈度在Ⅸ度和Ⅸ度以上,地质构造复杂,存在活动断裂且无法避让,地应力高度集中,地面抬升或下降较快的长期地质不稳定区;

2)天然屏障渗透性强、吸附能力很弱或无天然屏障;

3)不良地质作用和地质灾害强烈发育且难以治理;

4)水文地质条件复杂且难以查明,处置单元底板位于地下水位附近或在地下水位以下。

3 界于适宜场地和不适宜场地之间时,为需专门研究场地。

.

4 岩土工程勘察各阶段任务与要求

4.1 一般规定

4.1.2 各阶段勘察应在收集前期工作成果资料的基础上,依据勘察技术任务要求进行。

4.2 初步可行性研究阶段勘察

4.2.2 初步可行性研究阶段勘察,应包括下列工作内容:

1 了解场址的区域地质构造、地震活动性、区域地壳稳定性和区域水文地质概况;

2 初步查明场址附近范围是否存在活动断裂以及场址区是否存在可能成为核素运移通道的断裂破碎带;

3 初步查明场址附近范围的地形地貌特征,岩土层的类型、成因、时代和分布特征;

4 初步查明场址附近范围不良地质作用的发育情况和危害程度;

5 初步查明场址附近范围的水文地质条件、水文地球化学特征及其相关参数;

6 初步查明场址区岩土层的物理、力学性质及相关参数;

7 初步分析场址区场地地震效应;

8 初步分析场址区场地稳定性;

9 初步评价场址的适宜性。

4.2.3 初步可行性研究阶段勘察应搜集下列资料:

1 废物处置方式、规划容量等处置场总体规划资料;

2 1:5000~1:50000地形图;

3 区域地质、地震、自然地理及水文气象资料;

4 区域水资源、水利设施、土地利用等规划资料;

5 区域工程地质、水文地质、水文地球化学、环境地质和地质灾害资料;

6 矿产分布及开采资料;

7 遥感资料。

4.2.4 初步可行性研究阶段勘察应符合下列规定:

1 勘探点应根据场址区的地形地貌、岩土条件和水文地质条件合理布置,每个场址的勘探孔不宜少于5个,不同地貌单元应有勘探孔控制,场地条件复杂时应适当增加勘探孔数量;

2 勘探孔应进入预设场坪标高以下100m~150m,并揭露稳定的地下水水位,当遇到透水层时应揭穿透水层;勘探孔在预设深度范围内提前遇到完整基岩时,勘探孔深度可适当减小;

3 主要岩、土、水的试样采取数量应满足不少于3组试验的需要;

4 原位测试的方法和数量应满足工程地质和水文地质条件初步评价的要求;

5 工程地质测绘、水文地质测绘和水文地球化学调查的范围和深度,应满足场址初步适宜性评价的要求。

4.3 可行性研究阶段勘察

4.3.2 可行性研究阶段岩土工程勘察,应包括下列工作内容:

1 查明场址附近范围是否存在活动断裂,以及场址区是否存在可能成为核素运移通道的断裂破碎带;

2 查明场址附近范围的地形地貌和地层的成因、时代、分布;

3 查明场址附近范围的水文地质条件、水文地球化学特征及其相关参数;

4 查明场址附近范围的不良地质作用,判断其危害程度和发展趋势,提出初步的防治建议;

5 查明场区内主要岩土层的物理力学参数以及场地水、土对可能采用的建筑材料的腐蚀性;

6 确定场地土的类型和建筑场地类别,分析评价场地地震效应;

7 分析场地岩土体的地球化学特性,评价其对核素运移的吸附能力;

8 初步预测处置场建设可能引起的工程地质环境和水文地质环境问题;

9 综合评价场址的岩土工程条件,给出场址适宜性的明确结论。

4.3.3 可行性研究阶段岩土工程勘察应取得下列资料:

1 比例尺为1:500~1:2000并标有初步拟定的处置场总平面布置的地形图;

2 与岩土工程勘察有关的前期工作成果资料;

3 处置废物的主要核素种类和活度范围;

4 压覆矿产、人类活动遗址、有关工程建设及规划资料。

4.3.4 可行性研究阶段勘察应符合下列规定:

1 勘探点宜按网格状布置,并宜兼顾总平面布置;勘探点、线间距应能控制岩土条件的变化,勘探线间距宜为100m~200m,勘探点间距宜为75m~150m,复杂地段应加密勘探点;控制性勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/5,典型地貌单元应布置控制性勘探点;边坡地段应布置勘探点。

2 一般性勘探孔应进入设计场坪标高以下30m~60m;控制性勘探孔应揭露稳定地下水水位并进入设计场坪标高以下100m~150m,当遇到透水层时应揭穿透水层;勘探孔在设计深度范围内提前遇到完整基岩时,勘探孔深度可适当减小;边坡地段的勘探孔应穿越潜在的滑移面,并深入稳定岩土层3m~5m。

3 主要岩、土层的试样采取数量不应少于6组;当试验成果剔除粗差数据后不满足统计要求时,应补充取样。

4 原位测试的方法和数量应满足获取工程地质和水文地质主要参数的要求。

5 地球物理勘探线宜结合勘探点按网状布置,在拟建处置区及主要导水通道宜适当加密。

6 工程地质测绘、水文地质测绘、水文地球化学调查的范围和深度,应根据区域地质、区域水文地质条件和任务要求确定。

4.3.5 可行性研究阶段应建立地下水监测网,监测时间不应少于1个水文年。

4.3.6 可行性研究阶段场址,应进行专门的水文地质勘察和水文地球化学勘察工作。

4.3.7 当场址存在的断裂、不良地质作用等可能影响场址的适宜性时,应进行相应的专题勘察。

4.3.8 可行性研究阶段宜在场址及其附近地区进行工程屏障材料的初步调查。

4.4 初步设计阶段勘察

4.4.2 初步设计阶段岩土工程勘察应包括下列工作内容:

1 查明各分区的地形、地貌和地层的分布、成因、类别、时代及岩土层的物理力学性质,提供岩土工程设计所需的参数;

2 查明处置区是否存在破碎带、节理密集带等导水通道;

3 查明处置区包气带的厚度及含水特征,各分区地下水的埋藏条件及动态变化规律;

4 查明各分区水、土对建筑材料的腐蚀性;

5 查明各分区的不良地质作用,提出整治方案建议;

6 查明边坡地段的岩土工程条件,评价其长期稳定性,提出边坡处理建议;

7 分析评价处置区地基岩土层的均匀性、承载力、变形特征等岩土工程特性和天然屏障作用;

8 分析预测处置场场地平整、建设、运营和关闭后的地下水变化情况,评价其对处置场的影响,提出防治措施;

9 分析各分区的水文地质条件和水文地球化学条件,综合评价其对核素运移的阻滞能力。

4.4.3 初步设计阶段勘察应取得下列资料:

1 比例尺为1:500~1:2000,具有坐标及地形,并标有处置场平面布置及场坪标高的图件;

2 前期岩土工程勘察、水文地质专题勘察、地震安全性评价、地质灾害危险性评估报告等资料。

4.4.4 初步设计阶段处置区的勘察,应符合下列规定:

1 勘探点宜按网格状布置,勘探点数量应能控制处置区地层岩性分布,并满足原位测试的要求,勘探线间距宜为50m~100m,勘探点间距宜为50m~75m,控制性勘探点的数量不宜少于勘探点总数的1/4;

2 一般性勘探孔深度宜进入处置单元基底标高以下20m~30m;控制性勘探孔深度宜进入处置单元基底标高以下40m~60m;

3 取样勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/3,主要岩、土层试样采取数量应满足试验成果的统计要求;

4 原位测试应满足确定地基承载力、地基变形计算等主要参数的要求。

4.4.5 初步设计阶段辅助建(构)筑物区的勘察,宜根据场地的岩土工程条件,结合建(构)筑物的特点选择适当的勘探手段,勘探点宜按建(构)筑物轮廓线或轴线布置,勘探深度应满足基础设计的要求。

4.4.6 初步设计阶段缓冲区的勘察应补充水文地质勘察工作,并应完善地下水监测网。

4.4.7 初步设计阶段应在前期水文地质和水文地球化学专题勘察的基础上,结合处置场的最终处置形式和总平面布置等,开展水文地质和水文地球化学专题勘察工作。

4.4.8 初步设计阶段应进行边坡专题勘察,并应评价边坡长期稳定性和建设施工对边坡稳定性的影响。

4.4.9 初步设计阶段宜在场址及其附近地区进行工程屏障材料的专题勘察工作。

4.5 施工图设计阶段勘察

4.5.2 施工图设计阶段岩土工程勘察应包括下列工作内容:

1 针对处置设施、工程屏障和辅助建(构)筑物的基础形式,查明地基岩土类别、层次、厚度及沿垂直和水平方向的分布规律;

2 提供地基岩土承载力、抗剪强度、压缩模量等物理力学指标,基坑开挖稳定计算和支护设计所需的岩土参数,评价基坑开挖对邻近处置设施或辅助建(构)筑物的影响;

3 分析预测工程地质及水文地质条件在施工和运行期间可能产生的变化及其引起的岩土工程问题,并提出防治建议。

4.5.3 施工图设计阶段勘察应取得下列资料:

1 具有坐标和地形等高线的场区总平面布置图;

2 处置设施和辅助建(构)筑物的荷载、基础形式及尺寸、基础埋深等资料;

3 前期勘察成果及相关资料。

4.5.4 施工图设计阶段的勘探点布置应符合下列规定:

1 处置单元勘探点应按周线和轴线布置,勘探点间距宜为20m~30m,控制性勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/4;一般性勘探孔的深度应能控制地基的主要受力层,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度;

2 辅助建(构)筑物的勘探点宜按周线和角点布置,勘探孔深度应满足基础设计的要求。

4.5.5 施工图设计阶段采取岩土试样和进行原位测试,应满足确定岩土工程设计参数的需求,并应符合下列规定:

1 采取岩土试样和进行原位测试的勘探点的数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和处置场特点确定,且不应少于勘探点总数的1/2,取样勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/3;

2 处置场主要岩土层的原状土试样或原位测试数据,不应少于6件(组),且应满足成果统计的要求;

3 当岩土层性质不均匀时,应增加取样和原位测试数量。

4.5.6 施工图设计阶段可根据总平面布置情况和工程需要,补充边坡勘察工作,勘察精度应满足边坡施工图设计的需要。

4.5.7 施工图设计阶段应根据总平面布置,结合长期监测需要,进一步完善地下水监测网,监测工作应延续至施工建造阶段。

4.5.8 施工图设计阶段应对已有的水文地质资料和水文地球化学资料作进一步评价,当不满足处置场评价的需要时,应补充相应的勘察工作。

4.6 施工建造阶段勘察

4.6.2 在施工建造阶段勘察前,应取得具有坐标位置的建(构)筑物基础布置、基坑负挖及支护、边坡设计和其他与岩土工程施工有关的设计图及文件。

4.6.3 施工过程中应及时进行现场检验,并应确认地基岩土组成、工程性质、水文地质条件等是否与前期勘察资料相符,同时应对施工中的岩土工程问题提出处理意见,包括下列工作内容:

1 施工揭露的工程地质和水文地质条件的检验;

2 核对检验结果与原勘察结论的一致性,当差别明显时,应提出处理意见;

3 地基改良或加固处理效果的检验。

4.6.4 处置区施工过程中应进行跟踪编录,揭露基础底面后应进行比例尺不小于1:200的测绘及编录;存在断裂破碎带、节理密集带、破碎的岩脉及其他影响天然屏障特性的地质体时,应进行针对性勘察。

4.6.5 处置区施工过程中应检验前期勘探孔的封孔效果,必要时应重新封孔。

4.6.6 土石方迁移过程中应维护地表水及地下水观测网,并应加大监测频率和验证前期预测结果。

4.6.7 施工建造阶段勘察应实施信息化动态管理,并应根据现场勘察获得的信息,及时提出处理意见或设计、施工建议。

.

5 专门岩土工程勘察

5.1 断 裂

5.1.2 初步可行性研究阶段断裂勘察应符合下列规定:

1 搜集区域地质、新构造、断裂活动和地震活动等资料,结合必要的调查,初步评估场址附近范围断裂的活动性及是否存在活动断裂;

2 根据适当的现场断裂勘察,初步评价场址区是否存在可能成为核素运移通道的断裂破碎带;

3 综合评价场址是否存在不适宜因素,并比较场址的断裂条件。

5.1.3 可行性研究阶段断裂勘察应符合下列规定:

1 应在场址附近范围1:50000及更高精度地质构造调查的基础上,鉴定场址附近范围断裂的活动性,并应评价该范围内活动断裂对场址安全性的影响。

2 应在场址区1:10000地质调查的基础上,进行场址区断裂活动性鉴定,并应评价场址区是否存在活动断裂。当存在活动断裂时,应开展沿该断裂1:2000~1:5000的带状地质填图,查明断裂的展布、最新活动时代、性质、位移等活动特征,并应评价断裂的潜在地表破裂带宽度,确定场区的避让距离。

3 当场址区存在断裂破碎带时,应查明其水文地质特征,并应评价其对核素运移的影响,同时提出处理或避让的建议。

4 应评价断裂对处置场稳定性和适宜性的影响。

5.2 水文地质

5.2.2 水文地质勘察方法应包括水文地质测绘、调查、勘探、试验和动态监测等。

5.2.3 水文地质勘察应建立与各勘察阶段相适应的地下水水流模型,并预测水文地质条件可能发生的变化和对处置场建设的影响。

5.2.4 处置场场址区岩土层应进行渗透性分级,等级划分应符合本规范附录A的规定。

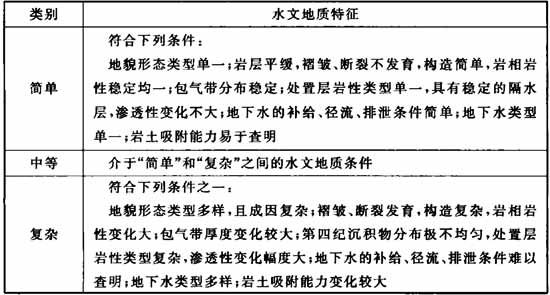

5.2.5 水文地质条件复杂性可划分为简单、中等和复杂,并应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 水文地质条件复杂性划分

5.2.6 初步可行性研究阶段水文地质勘察应符合下列规定:

1 应在搜集、分析区域水文地质、水文气象、自然地理环境和水资源规划等资料的基础上进行水文地质勘察;

2 应调查场址近区域的地表水体及主要水源,并应初步查明水资源的分布情况;

3 调查范围应包括处置场所在的水文地质单元以及相邻的水文地质单元,并应初步查明各水文地质单元的补、排关系;

4 场址附近范围内应进行水文地质调查,并应初步查明场址所在水文地质单元的补给、径流和排泄条件;

5 水文地质勘察工作宜结合工程地质勘察进行,并应初步查明场址主要岩土层的渗透性、主要含水层和隔水层的分布情况及埋藏条件;

6 应结合勘探孔和区内井、泉分布情况,布置地下水的长期监测工作,并应初步查明地下水的动态变化情况;

7 应初步评价场址水文地质条件的复杂程度,并应根据水文地质条件初步评价场址的适宜性。

5.2.7 可行性研究阶段水文地质勘察应符合下列规定:

1 可行性研究阶段水文地质勘察应在充分收集前期资料的基础上,开展水文地质测绘、钻探、工程物探、试验和监测工作;应查明场址附近范围的水文地质特征,获取水文地质参数,并应评价水文地质条件对场址适宜性的影响。

2 可行性研究阶段水文地质勘察应主要包括下列工作内容:

1)查明场址附近范围地表水体的分布、水资源规划和利用情况;

2)查明场址附近范围流域汇水面积、地表径流流速、流量,以及历史最高水位等;

3)查明处置场包气带的分布特征、厚度、岩性、孔隙度、有效孔隙度、土壤含水率剖面和渗透性能等;

4)查明场址附近范围地下水的主要补给来源、径流区域、排泄区域、开采点、流向、流速,地下水与地表水的补排关系,以及地下水位的变化规律;

5)查明场址附近范围主要含水层和隔水层的分布规律,以及主要岩土层的渗透特征;

6)查明场址附近范围破碎带、节理密集带等导水通道的分布和渗透特征;

7)分析场地平整前后地下水流场变化及其对处置场的影响;

8)综合分析场区地表水特征,包气带特征,含水介质的类型、埋藏条件和地下水的补给、径流、排泄特征,评价场地水文地质条件的复杂程度及其对场址适宜性的影响。

3 可行性研究阶段水文地质勘察,应根据场址条件,结合钻探、工程物探等勘察手段进行,并应符合下列规定:

1)水文地质调查范围应包括处置场在内的水文地质单元和与其有水力联系的水文地质单元;

2)场址区内水文地质勘探点宜结合工程地质勘探点统一布置,场址区外水文地质勘探点应沿地下水渗流路径布置,勘探点的数量和深度以能查明渗流路径的水文地质条件为准,处置场相邻水文地质单元宜布置水文地质勘探点;

3)水文地质原位试验应根据场地条件,在处置区和地下水渗流路径上选择具有代表性的地段进行试验;

4)水文地质物探工作应根据测绘和钻探进行布置,重点布置在处置区和地下水可能的运移路径上;

5)地表及地下水监测点的布置应满足地下水均衡分析和建立地下水水流模型的需要,各个地貌单元、井泉、主要地表水和地下径流路径应布置监测点,地表水与地下水关系复杂的地段应加密布置。

4 可行性研究阶段应开展地下水水流模拟工作,并应符合下列规定:

1)充分利用勘察资料,建立合理的水文地质概念模型和数学模型;

2)采用通过应用实例充分验证的模拟软件;

3)根据地下水监测资料,对模型进行初步识别和校正,并根据处置场规划,预测处置场建设引起的地下水变化特征;

4)进行概念模型和参数的不确定性分析,为下阶段水文地质勘察工作的布置提供依据。

5.2.8 初步设计和施工图设计阶段水文地质勘察应符合下列规定:

1 初步设计和施工图设计阶段水文地质勘察应根据处置场总平面布置方案进行勘察工作;应评价处置场场地平整或分期建设后场地的水文地质条件的变化情况,提供处置场设计所需的水文地质资料。

2 初步设计和施工图设计阶段水文地质勘察应包括下列工作内容:

1)分析前期水文地质资料,结合任务书要求确定初步设计/施工图设计阶段需要开展的水文地质勘察内容,开展针对性的水文地质勘察工作;

2)应根据所获得资料进一步检验和校正处置场地下水水流模型,预测处置场场地平整或分期建设前后的地下水水流特征。

3 初步设计和施工图设计阶段水文地质勘察方法和工作量,应根据水文地质勘察内容合理选用和布置。

4 初步设计和施工图设计阶段地下水水流模拟研究应符合下列规定:

1)根据所获得的勘察资料,进一步完善概念模型和数学模型;

2)对模型进行详细的不确定性和参数敏感性分析;

3)利用监测数据对模型进行校正,并确定预报模型;

4)采用预报模型预测处置场场地平整、建设、运营和关闭后的地下水水流特征。

5.2.9 施工建造阶段水文地质勘察应符合下列规定:

1 应检验场地开挖后水文地质条件与前期勘察成果的一致性,差异较大时应采取适当的手段查清。

2 应继续开展施工建造期间地表水、地下水的监测工作。

3 出现下列情况时,应补充针对性的水文地质勘察工作:

1)场地平整或土石方迁移后水文地质条件改变较大;

2)场地开挖后揭露可能影响天然屏障特性的断裂破碎带、节理密集带、破碎的岩脉等地质体。

4 应根据场地开挖后揭露的地质条件、地下水监测及补充的水文地质勘察成果,进一步检验和校正地下水水流模型。

5 应根据检验后的水文地质勘察成果,进一步分析评价水文地质条件对处置场的影响。

5.3 水文地球化学

5.3.2 水文地球化学勘察方法应包括水文地球化学调查、试验和动态监测等。

5.3.3 水文地球化学勘察应通过建立与各勘察阶段相适应的地下水溶质运移模型,为处置场设计和环境影响评价提供所需数据或资料。

5.3.4 初步可行性研究阶段水文地球化学勘察应符合下列规定:

1 应以搜集区域水文地球化学资料为主,对缺乏有效资料的水文地质单元,应辅以适当的野外调查和室内试验;

2 调查分析范围宜与水文地质勘察范围一致,应了解地下水化学成分的形成作用和演化机理,并应初步查明处置场所在水文地质单元的水文地球化学特征;

3 应初步分析和评价场址附近范围岩土介质对核素运移的阻滞能力。

5.3.5 可行性研究阶段水文地球化学勘察应符合下列规定:

1 可行性研究阶段水文地球化学勘察应在充分收集前期资料的基础上,开展水文地球化学调查和试验工作;应查明场址附近范围的水文地球化学特征,获取关键溶质运移参数,并应评价场址岩土层对核素运移的阻滞能力。

2 可行性研究阶段水文地球化学勘察应包括下列工作内容:

1)查明地下水的水化学组成,地下水系统的氧化还原条件、天然胶体含量和有机质含量;

2)测定核素运移途径上各岩土层的化学特性;

3)测定场区地下水系统的弥散系数;

4)测定场区地下水系统内的核素分配系数;

5)分析场址地下水的化学类型、形成作用和演化机理;

6)评价场址水文地球化学条件对核素的阻滞能力。

3 可行性研究阶段水文地球化学勘察,应在核素可能运移途径上选择适当位置进行现场弥散试验,并应获取主要地层的有效孔隙度和弥散系数。

4 可行性研究阶段水文地球化学勘察,应在处置区和核素可能运移途径采取岩、土、水试样,测定其化学特性和吸附参数。

5 可行性研究阶段水文地球化学勘察,应布置地下水水化学长期监测点。

6 可行性研究阶段水文地球化学勘察,应开展溶质运移模拟工作,并应符合下列规定:

1)与地下水水流模型相结合;

2)结合勘察成果,建立合理的概念模型和数学模型;

3)采用通过应用实例充分验证的模拟软件;

4)应计算分析保守性核素和强吸附性核素的运移特征,并进行参数敏感性分析;

5)进行概念模型和参数的不确定性分析,为下阶段水文地球化学勘察工作的布置提供参考。

5.3.6 初步设计和施工图设计阶段水文地球化学勘察应符合下列规定:

1 初步设计和施工图设计阶段水文地球化学勘察,应在分析前期水文地球化学资料的基础上,结合水文地质勘察工作进行,应进一步查明处置场水文地球化学条件,提供处置场设计所需的水文地球化学资料。

2 初步设计和施工图设计阶段水文地球化学勘察应包括下列工作内容:

1)分析前期水文地球化学资料,确定初步设计/施工图设计阶段需要开展的水文地球化学工作内容,开展针对性的勘察;

2)进一步开展地下水水化学长期监测工作;

3)结合本阶段的地下水水流模型,进行核素运移数值模拟分析,预测核素运移规律。

3 初步设计和施工图设计阶段水文地球化学勘察方法和工作量,应根据勘察内容合理选用和布置。

5.3.7 施工建造阶段水文地球化学勘察应符合下列规定:

1 应结合施工建造阶段的水文地质勘察成果,分析水文地球化学条件的变化情况,必要时应开展针对性的水文地球化学勘察工作;

2 应进一步检验和校正溶质运移模型,并应预测核素运移规律;

3 应继续开展地下水水化学监测。

5.4 不良地质作用

5.4.2 应对地形地貌、工程地质和水文地质条件有较大改变的土石方迁移方案进行论证,可能引发地质灾害或不良地质作用时应进行专门勘察。

5.4.3 不良地质作用勘察应包括下列工作内容:

1 查明不良地质作用的类型、规模、分布、发育程度和形态特征;

2 分析不良地质作用的地质环境条件、引发因素、成因机制和相互作用;

3 评价不良地质作用对处置场稳定性和天然屏障有效性的影响;

4 预测不良地质作用的发展趋势及潜在危害程度,提出避让或防治方案建议。

5.4.4 不良地质作用勘察应符合下列规定:

1 不良地质作用勘察应结合工程地质测绘与水文地质测绘的成果开展工作;

2 不良地质作用勘察应针对不良地质作用的类型和特点,综合采用测绘、工程物探、钻探和测试等勘察方法;

3 不良地质作用勘察范围与工作量布置,应满足分析、评价和预测其对处置场稳定性和天然屏障有效性影响的要求;

4 仅对工程边坡、基坑边坡及岩土工程施工有影响的不良地质作用,应按国家现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330和《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120的规定进行勘察。

.

6 勘察方法

6.1 工程地质和水文地质测绘与调查

6.1.2 工程地质和水文地质测绘与调查范围的确定应符合下列规定:

1 初步可行性研究阶段工程地质测绘与调查不应小于场址附近范围,可行性研究阶段工程地质测绘与调查不应小于场址区;

2 初步可行性研究阶段水文地质测绘与调查应包括处置场所在的水文地质单元以及相邻的水文地质单元,可行性研究阶段水文地质测绘与调查应包括处置场在内的水文地质单元和相邻有水力联系的水文地质单元;

3 应包括影响处置场建设的不良地质作用分布范围及其生成发育地段。

6.1.3 工程地质和水文地质测绘的比例尺和精度应符合下列规定:

1 测绘的比例尺,初步可行性研究阶段可选用1:5000~1:25000;可行性研究阶段宜选用1:1000~1:2000;工程地质条件复杂时,应扩大比例尺;

2 对处置场建设有特殊意义的地质单元体均应绘制,填图单元的最小尺寸应为图上2mm,测绘宽度不足2mm时,可扩大比例尺表示;

3 处置场场地的地质界线、地质体、实测地质剖面及地质观测点的测绘精度,在图上误差不应超过3mm,其他地段不应超过5mm。

6.1.4 工程地质和水文地质测绘路线,应根据测绘精度的要求,选用横穿越法、界限追索法、全面查勘法等方法,处置区应布置相互垂直的穿越剖面。水文地质测绘路线尚应符合下列规定:

1 应沿垂直构造线或地层走向;

2 应沿地貌变化显著方向穿越地貌单元分界线;

3 应沿河谷、沟谷延伸方向;

4 应沿含水层(带)走向。

6.1.5 观测点的布置、密度和定位应符合下列规定:

1 地质观测点应具有代表性,每个地质单元体均应布置观测点;

2 水文地质观测点应布置在地质界线、河谷、沟谷、含水层的走向和地下水出露点上;

3 观测点应充分利用天然和已有的人工露头,并应根据具体情况布置适量的探坑和探槽;

4 观测点的距离宜控制在图上距离2cm~3cm,可根据地形、地质条件的复杂程度加密或放宽,场区应适当加密;

5 观测点应根据重要性和精度要求选用适当方法定位,重要的观测点宜采用仪器定位。

6.1.6 工程地质与水文地质测绘与调查宜包括下列工作内容:

1 查明地形、地貌特征及其与地层、构造、不良地质作用的关系,划分地貌单元;

2 查明岩土的年代、成因、性质、厚度和分布,对岩层应鉴定其风化程度;

3 查明岩体结构类型,各类结构面的产状和性质;对于边坡地段,尚应分析结构面的组合关系,初步评价边坡稳定性;

4 查明不良地质作用的类型、规模、分布、发育程度和形态特征及其对工程建设的影响;

5 查明地表水体的分布,水资源规划和利用情况;

6 查明流域汇水面积、地表径流流速、流量以及历史最高水位等;

7 查明地下水的主要补给来源、径流区域、排泄区域和开采点,地下水与地表水的补排关系以及地下水位的季节性变化情况;

8 初步查明破碎带、节理密集带等导水通道的分布;

9 初步查明处置场包气带的分布特征、厚度、岩性等;

10 调查人类活动对处置场场地稳定性的影响,包括人工洞穴、地下采空、大挖大填、抽水排水和水库诱发地震等;

11 调查当地工程建筑和治理经验。

6.1.7 工程地质和水文地质测绘与调查的成果资料,宜包括实际材料图、综合工程地质图、工程地质分区图、实测剖面图、综合地质柱状图、岩矿鉴定资料,以及重要地质点素描图、水文地质图及其剖面图、与地下水有关的各种等值线图、水文气象资料图表、井(泉)调查表、水质分析成果统计表、地下水监测图表、照片和文字说明等。

6.1.8 利用遥感影像资料解译进行工程地质和水文地质测绘时,应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的规定。

6.2 工程物探

6.2.2 工程物探应结合其他勘察手段,探测下列主要内容:

1 覆盖层厚度、隐伏的地质界线、界面、不良地质作用等;

2 断裂、破碎带、岩脉等的分布发育情况;

3 含水层及隔水层的埋藏条件;

4 地下水水位、流向和流速。

6.2.3 工程物探探测应具备下列条件:

1 探测对象与周围介质存在的物性差异具有足够被探测的规模;

2 地形影响导致的异常畸变不显著改变探测对象的异常形态或能进行改正。

6.2.4 工程物探测线的布置宜充分结合勘探点,并应垂直或大角度相交于探测对象的走向。工程物探测线的布置应符合下列规定:

1 测网应根据工程需要和地形、地质条件布置,拟定的测线位置可根据实际情况适当调整,测线移动的允许距离在相应比例的平面图件上应为5mm;

2 测网密度应保证异常的连续、完整和便于追踪;

3 测线长度应保证异常的完整和具有足够的正常背景。

6.2.5 工程物探宜选用直流电法、电磁法、弹性波法、地球物理测井等方法。地质条件复杂或存在多种干扰因素时,应采用综合物探。物探方法可按本规范附录B选取,对所选取的方法应进行有效性试验。

6.2.6 外业实测数据应及时检查和进行数据质量评价,并应根据场地条件、岩土特性、地区经验、仪器设备等因素分析实测数据的合理性和可靠性。

6.2.7 工程物探应结合其他勘探方法获得的成果,对所获取的物探数据进行综合处理、分析和解译。

6.2.8 工程物探成果应包括文字报告、测线平面布置图、各种定性和定量分析、解译图件、质量检查数据或数据质量评定等内容。

6.3 钻 探

6.3.2 钻探应符合下列规定:

1 钻具量测误差在±0.5cm范围内,钻进、测试、取样深度和岩芯的量测误差在±5cm范围内;

2 对鉴别地层天然湿度的钻孔,在地下水位以上的土层应进行干钻,当必须加水或使用循环液时,应采用能隔断冲洗液的双层或三层岩芯管钻进;

3 全断面连续取芯,回次进尺不应超过钻具取芯长度并小于2m;

4 对渗透性较好的地层,应采用适当的钻进工艺取芯,在钻进过程中不应漏失地层;

5 一般岩体的回次岩芯采取率不应低于80%,破碎岩体和第四系土层的回次岩芯采取率不应低于85%;破碎带、节理密集带以及可能存在渗透通道的地层等需要重点查明的部位,宜采用双层岩芯管连续取芯;

6 当需确定岩石质量指标RQD时,应采用75mm口径(N型)双层岩芯管和金刚石钻头;

7 钻探现场应采取避免柴油或钻机润滑油渗漏的措施。

6.3.3 钻探操作的具体方法应符合现行行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的规定。

6.3.4 钻孔中地下水位的量测应符合下列规定:

1 应及时量测并记录初见水位;

2 应在钻孔全部完成后统一量测各孔的稳定水位;

3 存在多层地下水时应分层量测水位。

6.3.5 钻孔的记录和编录应符合下列规定:

1 记录应真实、准确、完整、及时,不应事后追记;

2 岩芯应按回次鉴别描述,计算回次岩芯采取率CR和岩石质量指标RQD,统计节理裂隙条数和倾角,描述充填和胶结情况;

3 对可能形成导水通道的破碎带、节理密集带、薄层粗粒土等,应进行详细描述;

4 应记录钻进过程中的回水状况,回水状况异常时应准确量测钻进深度并记录;

5 应记录每日进尺、孔径变化情况;

6 岩芯编录完成后应及时拍摄照片,并应根据要求进行保存。

6.3.6 钻孔验收后应进行封孔,并应确保封孔深度达到钻探深度,同时应做好封孔记录。

6.4 井探、槽探和洞探

6.4.2 探井、探槽可采用机械或人工开挖。在自身稳定性差的土层中开挖探井或探井深度过大时,应采取支护措施。

6.4.3 探井深度不宜超过地下水位。竖井和平洞的深度、长度、断面应按勘察目的和地层条件(工程要求)确定。

6.4.4 探井、探槽勘探结束后应及时妥善回填。对于可能影响天然屏障有效性的探井、探槽,回填材料宜采用优质黏土,其他位置宜采用原土回填。回填土应采用夯击或碾压方法压实,密实度不宜低于原土的密实度。

6.4.5 对探井、探槽和探洞,除应文字描述记录外,尚应以剖面图、展示图等反映井、槽、洞的侧壁和底部的岩性、地层边界、构造特征、取样和原位测试位置,并应辅以代表性部位的彩色照片。

6.5 取 样

6.5.2 试样的取样质量和尺寸应满足试验的要求,对获取渗透、变形、强度、弥散系数等重要参数的试验项目应取Ⅰ级样。

6.5.3 水试样应能够代表天然条件下的水质情况,当水体的化学成分在空间上分布不均或随时间变化时,应分区、分层或分时段取样,水试样取样后应及时进行试验分析。

6.6 原位测试

6.6.2 原位测试应符合下列规定:

1 应根据试验方法,并结合场地条件和勘察成果确定试验点和试验段的位置,试验点和试验段应具代表性;

2 试验数据应进行现场检查与整理,应分析数据的合理性和可靠性,数据失真时应重复试验或增加试验数量;

3 采用新的试验方法时,应与传统试验方法相配合,并应经过验证取得经验后再使用。

6.6.3 分析原位测试成果资料时,应注意仪器设备、试验条件、试验方法对试验结果的影响,应结合地层条件,剔除异常数据。

6.6.4 根据原位测试成果,利用地区性经验估算岩土工程特性参数和分析岩土工程问题时,应与室内试验和工程反算参数作对比,并应检验其可靠性。

6.7 水文地质试验

6.7.2 水文地质试验点和试验段的选择、试验数据的整理分析等,应符合本规范第6.6.2条的要求。

6.7.3 地下水流向、流速的测定可采用示踪剂法或工程物探方法确定,当采用工程物探方法测定地下水的流向和流速时,可按本规范附录B选取合适的方法。

6.7.4 岩土层的渗透特性可采用抽水试验、渗水试验、注水试验和压水试验等方法查明。

6.7.5 现场弥散试验宜采用多孔法,应符合下列规定:

1 弥散试验应布置在处置场地下水的主要渗流路径上;

2 投源孔和监测孔应沿地下水主流向布置,侧向监测孔、投源孔和主流向监测孔的连线夹角宜小于10°,监测孔与投源孔的距离应根据含水介质的性质、水力梯度等因素确定;

3 示踪剂的注入方式可采用脉冲式和连续式,示踪剂注入投源井后应与地下水混合均匀;

4 应定时、定深度对示踪剂浓度进行观测分析,待示踪剂晕的前缘在监测孔中出现后,宜加大观测频率,并应准确测定出示踪剂前缘和峰值到达监测孔的时间;

5 应实时绘制监测孔中示踪剂浓度-时间(C-t)曲线,试验结束后应计算试验过程中地下水的实际流速和弥散系数。

6.7.6 连通试验可采用水位传递法和示踪剂法,可利用现有的人工或天然地下水点进行投源和监测,监测点应在地面测绘的基础上布置在投源点的下游。

6.7.7 使用示踪剂的试验,示踪剂的选择应符合下列规定:

1 应无毒或毒性很小,不应危害人体健康并对环境影响较小;

2 应避免或减少对处置场场地辐射环境本底值的影响;

3 示踪剂和地下水溶混后,在试验要求的时空范围内,应保持物理、化学稳定性,并应对地下水的物理性质、渗透速度及流向无改变或改变较小。

6.7.8 分析水文地质试验成果资料时,应注意仪器设备、试验条件、试验方法等对试验结果的影响,并应结合地层条件,剔除异常数据。

.

7 室内试验

7.1 一般规定

7.1.2 质量等级的试样应根据试验要求选取,并应在试样制备过程中避免对试样的污染和进一步扰动。

7.1.3 对特种试验项目,应制订专门的试验方案。

7.2 物理力学试验

1 砂土应包括颗粒级配、比重、密度、含水率、最大和最小干密度、渗透系数、压缩系数或压缩模量、抗剪强度等;

2 粉土应包括颗粒级配、比重、密度、含水率、液限、塑限、渗透系数、压缩系数或压缩模量、抗剪强度等;

3 黏性土应包括比重、密度、含水率、液限、塑限、渗透系数、压缩系数或压缩模量、抗剪强度等;

4 岩石应包括颗粒密度和块体密度试验,饱和、干燥和天然状态下的单轴抗压强度等;

5 目测土含有有机质时,宜进行有机质含量试验。

7.2.2 土的固结系数、前期固结压力,土-水特征曲线(SWCC),以及岩石的吸水率、耐崩解性、弹性模量、泊松比、剪切及抗拉强度等试验项目,宜根据工程需要确定。

7.2.3 当需要测定土的动力性质时,可采用动三轴试验、动单剪试验、循环扭剪试验、共振柱试验、振动台试验或室内波速测试等方法;当需要测定岩石的动力性质时,可采用岩石动三轴试验、室内波速测试等方法。在选择试验方法和仪器时,应注意岩土性质和其动应变的适用范围。

7.2.4 土工试验方法应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的规定,岩石试验方法应符合现行国家标准《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266的规定,岩土的动力学试验应符合现行国家标准《地基动力特性测试规范》GB/T 50269的规定。

7.3 地球化学试验

1 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、C1-、SO2-4、HCO-3、C02-3等离子浓度;

2 氧化还原电位(Eh)、酸碱度(pH)、电导率、溶解氧(DO);

3 胶体、络合物、微生物含量。

7.3.2 岩、土化学特性测试应包括下列内容:

1 矿物成分;

2 化学组成;

3 胶体颗粒含量;

4 酸碱度;

5 阳离子交换容量;

6 处置核素的分配系数。

7.3.3 室内弥散试验应符合下列规定:

1 采用二维弥散试验时,主要岩、土层应进行不少于3组试验;

2 弥散槽的尺寸应满足试验精度和模拟的需要;

3 应精确控制弥散槽的边界条件和初始条件,应包括两端水位。

7.3.4 地球化学试验主要测试内容和推荐试验方法,应符合本规范附录E的规定。

.

8 岩土参数分析

8.1 一般规定

8.1.2 岩土参数分析应符合下列规定:

1 应掌握处置场的地质背景,正确划分地层和岩土单元,并应分析岩土材料的非均质性、各向异性,以及时间、环境等因素对岩土性质的影响,同时应评估岩土参数的不确定性,确定其最佳估值;

2 吸取当地建筑经验,对分期建设的处置场,后期应吸取前期勘察的经验。

8.1.3 岩土体的变形、强度、稳定性、渗透性、弥散特性和吸附能力等参数,应做定量分析。

8.2 岩土参数统计与选用

8.2.1 岩土参数的统计与确定应以测试成果为依据,精度应满足使用要求,并应根据处置场特点和岩土条件选用。所选参数应按下列内容分析评价其可靠性、代表性和适宜性:

1 影响测试结果的各种因素;

2 采用的测试方法及取值标准;

3 测试方法与计算模型的配套性;

4 测试结果的离散程度;

5 同一岩土单元内不同测试方法所得结果的分析比较。

8.2.2 参数的统计与确定应按下列步骤进行:

1 划分地层和岩土单元;

2 检查测试数据,必要时绘制统计图(表),舍弃失真数据;

3 统计和计算平均值、标准差;

4 剔除粗差数据;

5 重复本条第3、4款步骤,直到粗差剔尽;

6 计算变异系数,评价其变异性;

7 整理、分析统计成果,确定岩土参数。

8.2.3 地层和岩土单元的划分应符合下列规定:

1 应具有同一地质年代、成因类型;

2 应属同一地质构造部位的地层;

3 应具有基本相同的矿物成分、结构构造、物理力学性质和岩土工程特性。

8.2.4 舍弃失真数据时应分析失真原因,必要时应进行敏感性分析,舍弃后剩余样本应满足统计容量至少6组数据的要求。

8.2.5 岩土参数的平均值、标准差的计算,应符合下列规定:

1 平均值应按下式计算:

2 标准差应按下式计算:

式中:fi——统计参数f的第i个数值;

n——参与统计数据的个数。

8.2.6 主要参数宜绘制沿深度(或距离)变化的图表,并应分析参数与深度(或距离)的相关性和相关类型,直线相关型的判别和计算应符合下列规定:

1 相关系数应按下式计算:

式中:zi——第i个参数所对应的深度(或距离);

zm——z的平均值。

2 可按表8.2.6判别相关性。

表8.2.6 相关性判别

| 相关性 | 相关性检验表达式 | 说 明 |

非相关 | |r|≤rα | |r|:相关系数绝对值; rα:相关系数临界值,本规范附录F查得; α:信度,取0.1~0.5 |

相关 | |r|>rα |

3 对相关性参数宜采用最小二乘法确定回归直线,可按下列公式计算:

式中:a、b——经验公式的回归系数。

4 剩余标准差应按下式计算:

8.2.7 剔除粗差数据时应说明数据的取舍标准。

8.2.8 参数的变异系数的计算应符合下列规定:

1 变异系数应按下式计算:

2 相关型变异系数应按下式计算:

3 统计修正系数应按下式计算:

4 标准值应按下式计算:

5 相关型标准值应按下式计算:

8.2.9 选用岩土参数应以统计成果为依据,按用途确定,并应符合下列规定:

1 应分析岩土参数的用途和各参数间的相互关系,并应与经验数值进行比较;

2 应分析测试方法与计算模型的匹配性和相关条件的相似性;

3 应对高变异性参数进行敏感性分析;

4 应对用于重要计算的参数进行适用性、代表性和可靠性分析。

.

9 勘察成果报告编制

9.1 一般规定

9.1.1 岩土工程勘察报告应以全部勘察资料为依据,应按勘察阶段的任务要求和处置场的工程特点编写。

9.1.2 岩土工程勘察报告编制前,应进行资料的整理工作,应包括对原始资料、引用资料进行全面的整理、校核和分析,测试成果的计算和统计,绘制相关图表等。资料整理工作宜按下列顺序进行:

1 根据勘察阶段、任务要求和资料内容,明确整理项目、内容、方法和技术要求;

2 按现行标准分析前期资料的正确性,评价其可用性;

3 检查、校对勘察原始资料;

4 统计、分析和确定岩土工程参数,绘制图表。

9.1.3 岩土工程勘察报告应全面真实地反映场地的客观条件,内容应完整,数据应准确,结论应正确,建议应合理可行。

9.1.4 工程资料应及时分类、立卷、归档。

9.2 文字部分

1 初步可行性研究阶段勘察报告应阐明场址的主要工程地质条件、水文地质条件和水文地球化学特征,对场址的稳定性和适宜性应进行初步分析和评价,对场址的比选应提出建议;

2 可行性研究阶段勘察报告应对场址的工程地质条件、水文地质条件和水文地球化学特征等作出明确评价,初步预测处置场建设可能引起的岩土工程问题,并应对场址的稳定性和适宜性作出评价,为处置场的总平面布置提出建议;

3 初步设计阶段勘察报告应对处置场岩土工程条件进行分区评价,重点评价处置区岩土特征、天然屏障特性和地基稳定性,推荐适宜的地基处理或基础方案,并应提出处置场总平面最终布置的建议;

4 施工图设计阶段勘察报告应按不同建筑地段作出详细的岩土工程评价,提出工程屏障设计、地基基础设计和地基处理、基坑开挖与支护等所需的岩土参数,分析预测工程地质及水文地质条件在施工和运行期间可能产生的变化及其引起的岩土工程问题,并应提出防治建议;

5 施工建造阶段勘察报告应按建筑地段作出工程地质和水文地质条件、水文地球化学特征的检验、鉴定、评价,确认前期的勘察成果和岩土设计参数,对施工中发现的岩土工程问题提出处理意见,并应为编制申请营运阶段的环境影响评价报告书提供所需资料。

9.2.2 初步可行性研究阶段勘察报告应包括下列主要内容:

1 工程概况、勘察目的和任务要求,执行的技术标准和勘察工作情况等;

2 区域地质、构造及活动性和地震地质;

3 区域水文地质条件和水文地球化学特征;

4 场址附近范围的工程地质条件、水文地质条件和水文地球化学特征;

5 场址区主要岩土层的物理力学性质及指标;

6 场址区水和土对建筑材料的腐蚀性;

7 场址的稳定性和适宜性的初步分析评价;

8 提出场址比选建议。

9.2.3 可行性研究阶段勘察报告应包括下列主要内容:

1 工程概况、勘察目的和任务要求,执行的技术标准和勘察工作情况等;

2 场址附近范围地质、构造及活动性和场址区地震动参数;

3 场址附近范围地形地貌、岩土层特性、不良地质作用等;

4 场址附近范围水文地质条件,包括透水层、隔水层、包气带的性质和分布特征,地下水循环规律及动态特征,地表水与地下水的关系等;

5 场址附近范围水文地球化学特征,包括地下水化学类型、成因和分布,场区岩、土层的水化学特性和吸附特征,场区内地下水、地表水的腐蚀性等;

6 场址区主要岩土层的物理力学性质指标,包括强度参数、变形参数、渗透系数、弥散系数、有效孔隙度和分配系数等参数;

7 地下水水流和溶质运移模型分析及预测结果;

8 场址的稳定性和适宜性评价;

9 初步预测处置场建设可能引起的岩土工程问题;

10 提出总平面布置的建议。

9.2.4 初步设计阶段勘察报告应包括下列主要内容:

1 工程概况、勘察目的和任务要求,执行的技术标准和勘察工作情况等;

2 处置场各分区的地形、地貌特征;

3 处置场各分区的水文地质条件和水文地球化学特征;

4 处置场各分区岩土层的分布、均匀性等特征和天然屏障特性;

5 处置场各分区的不良地质作用和整治方案;

6 处置场各分区岩土设计参数的分析与确定,主要包括地基岩土设计参数、水文地质参数和水文地球化学参数等;

7 处置场各分区水、土对建筑材料的腐蚀性;

8 处置场各分区的地基稳定性及地基处理建议;

9 处置场各分区破碎带、节理密集带等的导水性能和岩土层对核素运移的阻滞能力;

10 工程边坡的岩土工程条件,边坡的长期稳定性分析与评价;

11 工程屏障材料的类型、特性、分布和储量;

12 处置场场地平整、建设、运营和关闭后的地下水变化及其对处置场的影响,并提出防治措施;

13 处置场最终总平面布置的建议。

9.2.5 施工图设计阶段勘察报告应包括下列主要内容:

1 工程概况、勘察目的和任务要求,执行的技术标准和勘察工作情况等;

2 处置场各建筑地段的地形、地貌,岩土层的分布和特征;

3 处置场各建筑地段地基的承载力、抗剪强度、压缩模量等岩土设计参数,基坑开挖对邻近处置设施或辅助建(构)筑物的影响分析;

4 处置场工程地质及水文地质条件在施工和运行期间可能产生的变化及其引起的岩土工程问题,并提出防治建议。

9.2.6 施工建造阶段勘察报告应包括下列主要内容:

1 施工揭露的岩土工程条件与前期勘察成果的一致性;

2 确认设计参数,差异较大时,应提出处理建议;

3 地基改良或加固效果。

9.3 图表及专题报告

9.3.2 勘察报告宜附下列图表:

1 勘探点平面布置图;

2 工程地质剖面图;

3 工程地质柱状图;

4 原位测试成果图表;

5 室内试验成果图表;

6 地下水水位、地表水水位及流量监测数据图表;

7 水化学成分分析成果表;

8 岩土工程统计、计算、分析成果图表;

9 包气带等厚度图;

10 水文地质剖面图;

11 地下水等水位线图;

12 综合工程地质图;

13 综合水文地质图;

14 岩土化学特性分析成果表。

15 当需要时,尚可附工程物探成果图表、工程地质测绘和水文地质测绘实际材料图和其他需要的图表。

9.3.3 不同勘察阶段宜根据工程情况及要求编制下列报告:

1 断裂专题报告;

2 水文地质专题报告;

3 水文地球化学专题报告;

4 不良地质作用专题报告;

5 边坡稳定性分析与评价专题报告;

6 工程地质测绘报告;

7 水文地质测绘报告;

8 工程物探报告;

9 原位测试报告;

10 室内试验报告;

11 其他需要的报告。

.

10 现场检验与监测

10.1 一般规定

10.1.2 现场检验和监测应在充分了解处置场岩土工程勘察成果、设计和建设方案的基础上制订工作计划,并应采用适宜的方法和手段进行。

10.1.3 现场检验和监测的记录、数据及图件应保持完整,应按要求整理分析,并应及时向有关方报送现场检验和监测资料。当监测数据接近危及工程安全临界值时,应加密监测,并应及时报告。

10.1.4 现场检验和监测完成后应提交成果报告。报告中应附有相关图件,并应进行分析评价,同时应提出建议。

10.2 地基基础的检验和监测

10.2.2 地基处理效果的检验应根据处理目的确定检验手段。地基的渗透特性检验宜以室内试验为主,必要时可采用现场试验测定;地基力学特性的检验应符合现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79的规定。

10.2.3 钻孔封堵效果检验应在充分掌握前期勘探孔坐标和深度信息的基础上进行,检验内容应包括封填材料的渗透特性、填充程度、密实程度及其与孔壁的结合程度。检验方法应包括肉眼辨别、现场试验或室内试验等。

10.2.4 基槽监测应综合考虑设计方案、处置场的工程地质和水文地质条件、周边环境条件、施工方案等因素,制订合理的监测方案。处置坑槽监测应充分考虑监测的长期性。监测方法及精度应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定。

10.2.5 处置场自然边坡及人工边坡的监测,应综合考虑其安全等级、变形控制要求、支护结构特点、工程地质和水文地质条件等因素,制订合理的监测方案。监测方法及精度要求应符合现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50030的规定。

10.2.6 沉降观测应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的规定。

10.3 不良地质作用的监测

1 场址区及其附近有不良地质作用,可能影响处置场的稳定性和天然屏障有效性;

2 处置场建设期间已采取防治措施,需在运行期间长期观测,评价防治效果;

3 处置场的建设和运行可能加速不良地质作用的发展。

10.3.2 不良地质作用的监测,应根据地质条件和不良地质作用的类型编制监测技术方案。

10.3.3 在不良地质作用的重点防护区段应建立监测系统,收集、积累相关资料,发现问题时应及时分析,并应提出防治措施。

10.3.4 运营期间的增补工程,应在收集既有勘察、设计、施工、运营等资料的基础上,分析评价其对不良地质作用产生的影响。

10.4 地下水监测

10.4.2 地下水监测应包括下列内容:

1 地下水的水位、水温和水化学成分;

2 与地下水有水力联系的地表水的水位、流量、水温和水化学成分。

10.4.3 在地下水监测的同时,应收集或观测当地降水量和蒸发量。

10.4.4 地下水监测点网应在可行性研究阶段基本完成,在初步设计、施工图设计和施工建造阶段进一步完善,监测点网的布设应符合下列规定:

1 监测点网应能控制处置场所处水文地质单元的边界条件、地下水的补给、径流和排泄路径;相邻水文地质单元应布置监测点;

2 水化学监测点应布置在核素运移路径上,当存在多层地下水时,应分层设置监测点;

3 对于局部裂隙水和上层滞水,应布置观测点;

4 应充分利用勘探孔、非经常开采的井点和泉眼。

10.4.5 地下水水位监测精度不应低于±0.5cm,水温、气温观察精度不应低于±0.1℃。

10.4.6 地下水位宜每半月观测一次,并应记录水温和气温;各监测点的观测宜在同一时间段进行;地下水监测应与地表水监测同步进行;当地下水位变化剧烈时,应加大监测频率。

10.4.7 地下水监测孔的过滤器应下至所需监测的目标层,监测孔的目标层与其他层位及地表水之间应止水良好。监测孔管口宜高出地面0.5m~1.0m,管口应设置保护装置,并应定期检查孔深及有无淤淀、冻凝、堵塞等情况。

10.4.8 监测过程中发现水位和水化学成分异常等情况时,应及时检查和处理,并应记录异常和处理情况。

10.4.9 地下水监测资料应及时整理,并应定期编制地下水监测报告,报告宜包括下列主要内容:

1 监测工作概况、监测精度及不确定性影响因素,分析评价地下水动态变化规律及变化趋势;

2 地下水水位、水温及主要水化学成分的历时曲线;

3 地下水位与气象、水文的动态关系曲线图;

4 地下水等水位线、主要水化学成分等值线及地下水水温等值线图。

附录A 岩土渗透性分级

表A 岩土渗透性分级

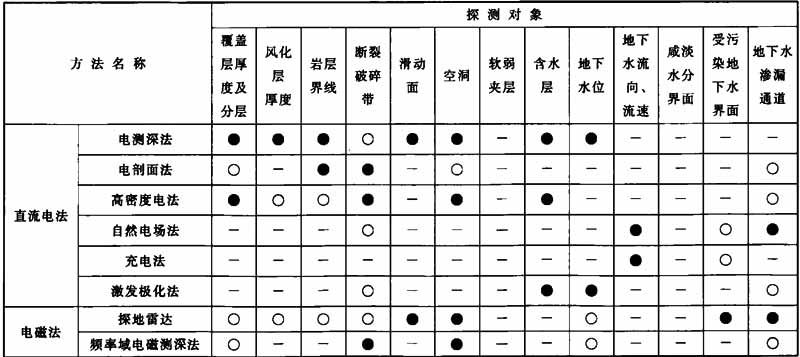

附录B 工程物探方法的适用范围

表B 工程物探方法的适用范围

注:表中●为主要方法,○为配合方法,—为不宜方法。

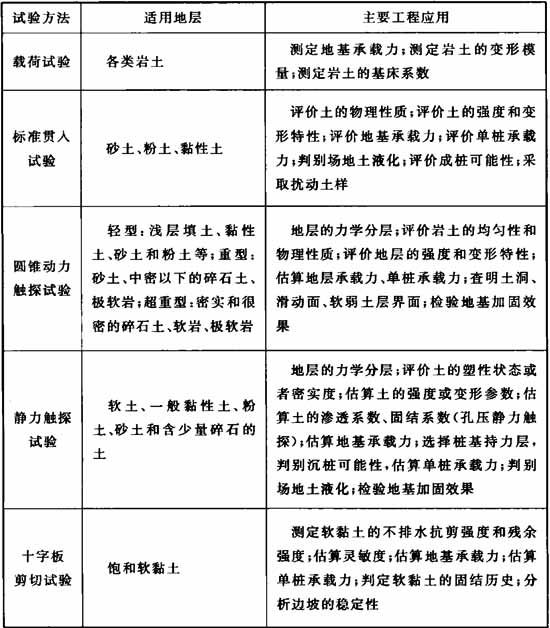

附录C 原位测试方法适用地层及主要工程应用

表C 原位测试方法适用地层及主要工程应用

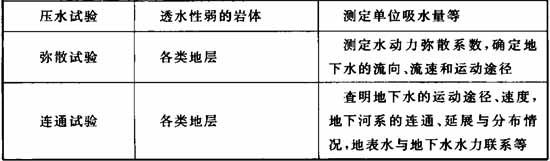

附录D 水文地质试验适用条件及测试目的

表D 水文地质试验适用条件及测试目的

附录E 地球化学室内试验方法

表E 地球化学室内试验方法

注:对于存在不同测试内容的室内试验,宜按现行国家标准《硅酸盐岩石化学分析方法》GB/T 14506的规定,并根据待测元素选取测试方法。

附录F 岩土参数统计的相关系数临界值表

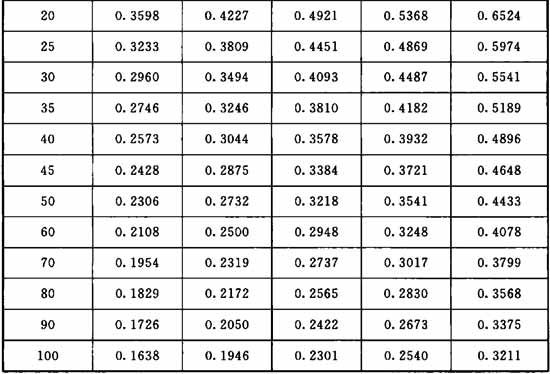

表F 岩土参数统计的相关系数临界值rα

本规范用词说明

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑边坡工程技术规范》GB 50030

《土工试验方法标准》GB/T 50123

《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266

《地基动力特性测试规范》GB/T 50269

《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497

《放射性废物的分类》GB 9133

《硅酸盐岩石化学分析方法》GB/T 14506

《建筑变形测量规范》JGJ 8

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87

《水利水电工程地质勘察水质分析规程》DL/T 5194