标准规范下载简介和预览

在线阅读

城市社区应急避难场所建设标准

建标 180-2017

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

施行日期:2017年06月01日

住房城乡建设部 国家发展改革委

关于批准发布《城市社区应急避难场所建设标准》的通知

建标[2017]25号

国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市住房城乡建设厅(建委、建设局)、发展改革委,新疆生产建设兵团建设局、发展改革委:

根据住房城乡建设部《关于下达2012年建设标准编制项目计划的通知》(建标[2012]192号)要求,由民政部组织编制的《城市社区应急避难场所建设标准》已经有关部门会审,现批准发布,自2017年6月1日起施行。

在城市社区应急避难场所建设项目的审批、核准、设计和建设过程中,要严格遵守国家关于严格控制建设标准、进一步降低工程造价的相关要求,认真执行本建设标准,坚决控制工程造价。

本建设标准的管理由住房城乡建设部、国家发展改革委负责,具体解释工作由民政部负责。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

2017年1月16日

前 言

《城市社区应急避难场所建设标准》是根据住房城乡建设部《关于下达2012年建设标准编制项目计划的通知》(建标[2012]192号)的要求,由民政部组织有关单位共同编制的。

在编制过程中,编制组依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》《中华人民共和国防洪法》和《自然灾害救助条例》以及中国地震局《关于推进地震应急避难场所建设的意见》等法律、法规和政策文件,在全国不同地区进行了广泛深入的调査研究,总结了各地城市社区应急避难场所建设的经验教训,在科学论证与分析的基础上,形成了本建设标准的征求意见稿,经广泛征求有关方面的意见、反复修改形成了送审稿,经专家审査会通过后,进一步修改完善形成报批稿,并经住房城乡建设部、国家发展改革委批准发布。

本建设标准共分六章,包括总则,建设规模与项目构成,选址与规划布局,面积指标,场地、建筑与设施和主要技术经济指标。

在执行本建设标准过程中,请各单位注意总结经验、积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交民政部规划财务司(地址:北京市东城区北河沿大街147号,邮政编码:100721),以便今后修订时参考。本建设标准的解释工作由民政部规划财务司负责。

主编部门:中华人民共和国民政部

主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司

参编单位:中国城市规划设计研究院

中国建筑科学研究院

北京工业大学抗震减灾研究所

编制组成员:宫蒲光 冯亚平 庞陈敏 刘健 缪丽 胡俊锋 刘伟 肖鑫 王进 郁银泉 詹谊 张树君 周祥茵 曾德民 孙兰 朱思诚 李引擎 张靖岩 马东辉 李端文 刘帆 宋欣婷

主要起草人:张树君 孙兰 周祥茵 朱思诚 刘帆 宋欣婷 李端文

第一章 总 则

第二条 本建设标准是城市社区应急避难场所项目投资决策和控制建设水平的全国统一标准,是编制、评估和审批城市社区应急避难场所项目建议书、可行性研究报告和初步设计的重要依据,也是有关部门对项目建设全过程进行监督检查的基准。

第三条 本建设标准适用于新建、改建和扩建的城市社区应急避难场所项目。

本建设标准所称城市社区应急避难场所是指为应对突发性灾害,用于避难人员疏散和临时避难,具有一定规模的应急避难生活服务设施的场地和建筑。

第四条 城市社区应急避难场所建设应遵循“以人为本、安全可靠、平灾结合、就近避难”的原则,合理确定建设规模,满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区避难人员的基本生存需求。

第五条 城市社区应急避难场所建设应符合所在地城市规划要求,统一规划,一次或分期实施。

第六条 城市社区应充分利用社区周边的防灾资源和现有的城市应急避难场所,实现资源共享,满足就近避难的需求。

第七条 城市社区应急避难场所宜与社区公共服务设施统筹建设,充分发挥综合服务功能和服务效益。

第八条 城市社区应急避难场所建设除应符合本建设标准外,尚应符合国家现行有关标准、指标和定额的规定。

第二章 建设规模与项目构成

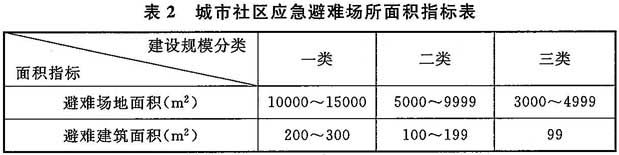

第十条 城市社区应急避难场所建设规模的分类宜符合表1的规定。

表1 城市社区应急避难场所建设规模分类表

类 别 | 社区规划人口或常住人口(人) |

一类 | 10 000~15 000 |

二类 | 5000~9999 |

三类 | 3000~4999 |

注:1 对于3000人以下的社区,可参照三类指标要求建设应急避难场所。

2 对于15 000人以上的社区,可参照相近分类指标要求分点建设应急避难场所。

第十一条 城市社区应急避难场所项目应包括避难场地、避难建筑和应急设施。

第十二条 避难场地应包括应急避难休息、应急医疗救护、应急物资分发、应急管理、应急厕所、应急垃圾收集、应急供电、应急供水等各功能区。

第十三条 避难建筑应由应急避难生活服务用房和辅助用房构成。其中,生活服务用房宜包括避难休息室、医疗救护室、物资储备室等,辅助用房宜包括管理室、公共厕所等。

第十四条 应急设施应包括应急供电、应急供水、应急排水、应急广播和消防等。

第三章 选址与规划布局

一、应选择地势较高、平坦、开阔、地质稳定、易于排水、适宜搭建帐篷的场地;

二、应避开周围的地质灾害隐患和易燃易爆危险源;

三、应选择利于人员和车辆进出的地段;

四、应选择便于应急供水、应急供电等设施接入的地段。

第十六条 城市社区应急避难场所宜优先选择社区花园、社区广场、社区服务中心等公共服务设施进行规划建设,并应符合避难场地和避难建筑的要求。

第十七条 城市社区应急避难场所的服务半径不宜大于500m。

第十八条 城市社区应急避难场所应有两条及以上不同方向的安全通道与外部相通,通道的有效宽度不应小于4m。

第四章 面积指标

注:1 表列避难场地面积与社区规划人口或常住人口相对应,并按1㎡/人确定,人口数在范围中间者采用插值法计算。

2 人口数在范围中间者,避难建筑面积采用插值法计算。

3 避难建筑平均使用面积系数按0.68计算。

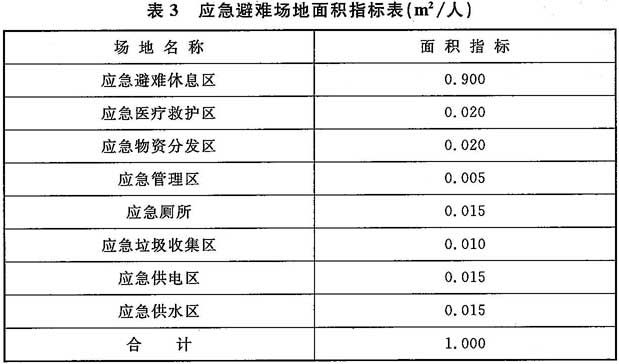

第二十条 避难场地各功能区面积指标宜符合表3的规定。

注:1 表中避难场地面积指标为参考值,各地可根据项目实际需要在总使用面积范围内适当调整。

2 应急避难休息区包括每个避难休息区之间的人行通道面积。

第二十一条 避难建筑的各类用房使用面积所占比例宜符合表4的规定。

注:表中避难建筑各类用房使用面积所占比例为参考值,各地可根据项目实际需要在总使用面积范围内适当调整,或根据实际需要减少用房类别。

第五章 场地、建筑与设施

第二十三条 避难场地的应急医疗救护区、应急物资分发区和应急管理区宜设置在硬质地面上。

第二十四条 避难建筑宜为低层建筑。与社区公共服务设施合建时,避难休息室和医疗救护室应设置在建筑物底层,并应符合无障碍设计要求。

第二十五条 避难建筑应符合建筑工程抗震设防分类标准和建筑抗震设计规范规定,其抗震设防标准为重点设防类。

第二十六条 避难建筑的防火等级不应低于二级。有关安全出口的数量和消防设施的配置应符合建筑设计防火规范的相关规定。

第二十七条 避难场地应配置给水接入管,给水接入管应与市政供水管连接。

第二十八条 避难场地宜结合现有生活污水排水设施设置应急厕所,配置污水管并与市政污水管连接,无条件连接的可设置污水存放池。蹲位数量宜按2个/千人设置,必要时也可增加移动式简易厕所。

第二十九条 避难场地和避难建筑的供电电源应优先利用周边建筑的供电电源,也可设置专用的户外预装式变电站。供电容量应满足各功能区照明和设备运行的需求。

第三十条 一类和二类避难场地宜就近设置专用的配电柜(箱),配电柜(箱)应采取抗震、防雨水、防晒、防冻、防电击等防护措施。供配电线路宜敷设预留到避难场地各功能区。避难建筑宜按二级及以上负荷供电,避难建筑的照明和用电设备应安装到位。避难场地和避难建筑应设置应急照明。

第三十一条 避难场地和避难建筑的防雷措施应符合建筑物防雷设计规范的规定。

第三十二条 避难场所宜设置应急垃圾收集点。

第三十三条 避难场所应设置区域位置指示与警告标识,并宜设置场所设施标识。应急避难场所各类标识的具体尺寸、材质、图形应符合防灾避难场所设计规范的规定。

第六章 主要技术经济指标

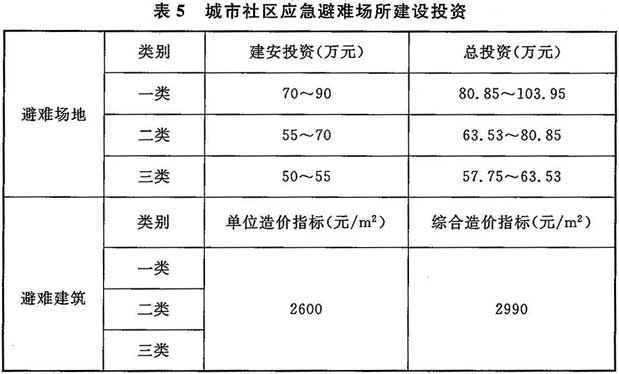

注:1 单位造价指标仅包括建安费用。避难场地的造价包括避难场地内应急供电、给排水管线敷设、功能区(应急医疗救护区、应急物资分发区和应急管理区)场地硬化、应急厕所建造、各类应急避难标识制作等费用,不含土石方、绿化等费用。

2 综合造价指标除单位造价指标外,还包括设计、监理、建设单位管理费等工程建设其他费用和预备费。

3 本表估算指标系参照《北京市建设工程计价依据——预算定额》(2012)计取的同类工程造价指标以及2014年~2015年北京地区的设备、材料、劳动力价格测算。各地工程应按照当地相应工程造价进行测算。

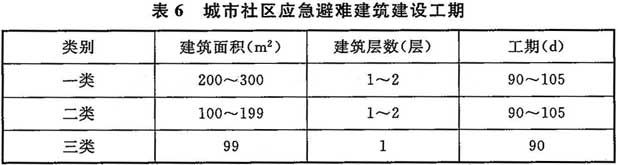

第三十五条 城市社区应急避难建筑建设前期可参照表6的指标估算建设工期。

2 工期定额按照全国各类地区情况综合考虑,由于施工条件不同,允许各地有15%以内的定额水平调整幅度。

本建设标准用词和用语说明

1 为便于在执行本建设标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

下载地址

©版权声明

资源来自互联网,如有侵权请联系删除