标准规范下载简介和预览

在线阅读

中华人民共和国行业标准

轻骨料混凝土结构技术规程

Technical specification for lightweight aggregate concrete structures

J GJ12—2006

J 515—2006

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:2006年7月1日

中华人民共和国建设部公告

第414号

建设部关于发布行业标准《轻骨料混凝土结构技术规程》的公告

现批准《轻骨料混凝土结构技术规程》为行业标准,编号为JGJ 12—2006,自2006年7月1日起实施。其中,第3.1.4、 3.1.5、 4.1.3、 7.1.3、 7.1.7、 8.1.3、 9.1.3、 9.2.4、 9.3.1条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《轻骨料混凝土结构设计规程》JGJ 12—99同时废止。

本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2006年3月8日

根据建设部建标[2003]104号文的要求,标准编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,对原规程进行了全面修订。

本规程的主要技术内容:1.总则;2.术语、符号;3.材料;4.基本设计规定;5.承载能力极限状态计算;6.正常使用极限状态验算;7.构造及构件规定;8.轻骨料混凝土结构构件抗震设计;9.施工及验收。

本规程修订的主要技术内容:

1.根据轻骨料混凝土技术的发展状况,调整了适用的强度等级,并对轻骨料混凝土的应力—应变曲线及弹性模量作了适当的调整。

2.在参考国内外有关规范规定的基础上,适当提高了结构的可靠度,新增了轻骨料混凝土结构的耐久性规定。

3.在保证计算公式与构件试验结果具有较好一致性的基础上,受剪承载力计算公式中以ft取代原规程的fc。

4.根据相关试验研究成果,修改了轻骨料混凝土局部受压时的强度提高系数的限值。

5.根据试验研究分析,对轻骨料混凝土保护层厚度、受拉钢筋的锚固长度等构造规定进行了调整。

6.根据对国内外研究成果的综合分析,调整了轻骨料混凝土框架柱的轴压比限值,适当补充了轻骨料混凝土结构构件的抗震构造要求。

7.新增了施工及验收的技术要求。

本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位:中国建筑科学研究院(邮编:100013;地址:北京市北三环东路30号;E-mail:buildingcode@vip.sina.com)

本规程参加单位:苏州科技学院 上海市建筑科学研究院有限公司 天津市建筑设计院 清华大学 辽宁省建设科学研究院 成都海发集团股份有限公司

本规程主要起草人:程志军 朱聘儒 顾万黎 邓景纹 高永孚 丁建彤 由世岐 王晓锋 邵永健 许 勤 白生翔 江 涛

下载地址:

1 总则

1.0.1 为在轻骨料混凝土结构的设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于工业与民用房屋和一般构筑物中钢筋轻骨料混凝土和预应力轻骨料混凝土承重结构的设计、施工及验收。

1.0.3 本规程应与国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 配套执行。

1. 0.4 轻骨料混凝土结构的设计、施工及验收,除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

.

2 术语、符号

2.1 术 语

2.1. 1 轻骨料 lightweight aggregate

堆积密度不大于1100kg/m³的轻粗骨料和堆积密度不大于1200kg/m³的轻细骨料的总称。用于承重结构的轻骨料按品种可分为页岩陶粒、粉煤灰陶粒、黏土陶粒、自燃煤矸石、火山渣(浮石)轻骨料等;按外形可分为圆球型、普通型和碎石型轻骨料。

2.1.2 轻骨料混凝土 lightweight aggregate concrete

用轻粗骨料、普通砂或轻细骨料、胶凝材料和水配制而成的干表观密度不大于1950kg/m³的混凝土,按细骨料品种可分为砂轻混凝土和全轻混凝土。

2.1.3 砂轻混凝土 sand-lightweight aggregate concrete

由普通砂或部分轻砂做细骨料配制而成的轻骨料混凝土。

2.1.4 全轻混凝土 all-lightweight aggregate concrete

由轻砂做细骨料配制而成的轻骨料混凝土。

2.1.5 混凝土干表观密度 dry apparent density of concrete

硬化后的轻骨料混凝土单位体积的烘干质量。

2.1.6 混凝土湿表观密度 apparent density of fresh concrete

轻骨料混凝土拌合物经捣实后单位体积的质量。

2.1.7 轻骨料混凝土结构 lightweight aggregate concrete structure

以轻骨料混凝土为主制成的结构,包括轻骨料素混凝土结构、钢筋轻骨料混凝土结构和预应力轻骨料混凝上结构等。

2.2 符号

.

3 材料

3.1 轻骨料混凝土

3.1.1 本规程中轻骨料混凝土包括页岩陶粒混凝土、粉煤灰陶粒混凝土、黏土陶粒混凝土、自燃煤矸石混凝土及火山渣混凝土。

注:页岩陶粒、粉煤灰陶粒、黏土陶粒、自燃煤矸石及火山渣系指现行国家标准《轻集料及其试验方法》GB/T 17431中的轻集料。

3.1.2 钢筋轻骨料混凝土结构的混凝土强度等级不应低于LC15;当采用HRB335级钢筋时,轻骨料混凝土强度等级不宜低于LC20;当采用HRB400、RRB400级钢筋时,轻骨料混凝土强度等级不应低于LC20。

预应力轻骨料混凝土结构的混凝土强度等级不应低于LC30。

3.1.3 轻骨料混凝土按其干表观密度分为八个等级。轻骨料混凝土及配筋轻骨料混凝土的密度标准值应按表3.1.3采用。

注:1 配筋轻骨料混凝土的密度标准值,也可根据实际配筋情况确定。

2 对蒸养后即行起吊的预制构件,吊装验算时,其密度标准值应增加100kg/m³。

3.1.4 轻骨料混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表3.1.4采用。

注:轴心抗拉强度标准值,对自燃煤矸石混凝土应按表中数值乘以系数0.85,对火山渣混凝土应按表中数值乘以系数0.80。

3.1.5 轻骨料混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表3. 1. 5采用。

注:1 计算现浇钢筋轻骨料混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于300mm,则表中轻骨料混凝土的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限。

2 轴心抗拉强度设计值:用于承载能力极限状态计算时,对自燃煤矸石混凝土应按表中数值乘以系数0.85,对火山渣混凝土应按表中数值乘以系数0.80;用于构造计算时,应按表取值。

3.1.6 轻骨料混凝土受压或受拉的弹性模量ELC可按表3.1.6取值。

注:当有可靠实验依据时,弹性模量值也可根据实测数据确定。

3.1. 7 轻骨料混凝土的剪变模量可按下式计算:

3. 1. 9 轻骨料混凝土的线膨胀系数,当温度在0~100℃范围内时可取7×10-6~9×10-6/℃。低密度等级者宜取较低值,高密度等级者宜取较高值。

3.2 钢筋

3.2.1 钢筋轻骨料混凝土结构及预应力轻骨料混凝土结构的钢筋选用及其性能指标,应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 的规定。

.

4 基本设计规定

4.1 一般规定

4.1.1 本规程采用极限状态设计法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数的设计表达式进行设计。

4. 1. 2 结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,分别按下列规定进行计算和验算:

1 承载力及稳定:所有结构构件均应进行承载力(包括失稳)计算;在必要时尚应进行结构的倾覆、滑移及漂浮验算;有抗震设防要求的结构尚应进行结构构件抗震的承载力验算。

承载能力极限状态计算应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第3.2节的有关规定。

2 变形:对使用上需要控制变形值的结构构件,应进行变形验算。受弯构件的挠度限值应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第3.3.2条确定。

3 抗裂及裂缝宽度:对使用上要求不出现裂缝的构件,应进行轻骨料混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算。结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第3.3.3条、第3.3.4条确定。

4.1.3 未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

4.2 耐久性

4.2.1 轻骨料混凝土结构的耐久性应根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 表3.4.1的环境类别和设计使用年限进行设计。

4.2.2 轻骨料混凝土中宜掺加矿物掺合料。轻骨料混凝上的胶凝材料总量(指水泥与矿物掺合料用量之和)不宜高于500(LC35及以下)、530(LC40、LC45)和550(LC50及以上) kg/m³,

4.2.3 一类、二类、三类环境中设计使用年限为50年的结构轻骨料混凝土应符合表4.2.3的规定。

注:1 氯离子含量系指其占水泥用量的百分率;

2 预应力构件轻骨料混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m³;最低轻骨料混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;

3 当有可靠工程经验时,处于一类环境中的最低轻骨料混凝土强度等级可降低一个等级;处于二类环境中的陶粒混凝土,其最低强度等级可降低一个等级。

4.2.4 一类环境中设计使用年限为100年的结构轻骨料混凝土应符合下列规定:

1 钢筋轻骨料混凝土结构的最低混凝土强度等级为LC30,预应力轻骨料混凝土结构的最低混凝土强度等级为LC40;

2 轻骨料混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;

3 轻骨料混凝土保护层厚度应按本规程第7.1.3条的规定增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层厚度可适当减少;

4 在使用过程中应定期维护。

4.2.5 轻骨料混凝土的抗冻等级应符合现行行业标准《轻骨混凝土技术规程》JGJ 51的要求。对抗冻有特殊要求或处在三类环境中的结构构件,轻骨料混凝土应掺入引气剂,含气量应符合表4.2.5的要求。

注:1 高度饱水指冰冻前长期或频繁接触水或湿润土体,混凝土体内高度水饱和;中度饱水指冰冻前偶受雨水或潮湿,混凝土体内饱水程度不高;

2 表中含气量为从现场新拌轻骨料混凝土中取样测得的数值,允许偏差为士1.5%,但含气量不应小于4%;

3 当轻骨料混凝土强度等级为LC45及以上时,含气量可按表中数值减小l%;

4 当采用不经预湿的干燥轻骨料配制混凝土时,含气量可适当减小。

4.3预应力计算

4.3.1 预应力轻骨料混凝土结构构件计算应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第6.1节的规定。

4.3.2 除混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值外,预应力轻骨料混凝土结构构件中预应力钢筋的其他各项预应力损失值应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 的规定确定。

当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时,应按下列数值取用:

先张法构件 130N/mm²

后张法构件 110N/mm²

4.3.3 轻骨料混凝土收缩、徐变引起的结构构件受拉区、受压区纵向预应力钢筋的预应力损失值σl5、σ′l5可按下列公式计算:

注:当采用泵送轻骨料混凝土时,宜根据实际情况考虑轻骨料混凝土收缩、徐变引起预应力损失值的增大。

4. 3. 4在轻骨料混凝土收缩、徐变引起的预应力损失值计算中,所考虑的影响系数和计算参数可按表4.3.4-1~4.3.4-4取用。

注:干燥条件指年平均相对湿度不高于40%的环境湿度条件;高湿条件指年平均相对湿度不低于80%的环境湿度条件;正常条件指年平均相对湿度为60%左右的环境湿度条件。

.

5 承载能力极限状态计算

5.1 正截面承载力计算的一般规定

5.1.1 本节的规定适用于钢筋轻骨料混凝土和预应力轻骨料混凝土受弯构件、受压构件和受拉构件的正截面承载力计算。

5.1.2 正截面承载力应按下列基本假定进行计算:

1 截面应变保持平面;

2 不考虑轻骨料混凝土的抗拉强度;

3 轻骨料混凝土受压的应力-应变关系曲线按下列规定取用:

4 纵向钢筋的应力取等于钢筋应变与其弹性模量的乘积, 但其绝对值不应大于其相应的强度设计值。纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01。

5.1.3 受弯构件、偏心受力构件正截面受压区轻骨料混凝土的应力图形可简化为等效的矩形应力图。

矩形应力图的受压区高度χ可取等于按截面应变保持平面的假定所确定的中和轴高度乘以系数β1,β1可按表5.1.3采用。

矩形应力图的应力值取为轻骨料混凝土轴心抗压强度设计值fc乘以系数α1,α1可按表5.1.3采用。

5. 1. 4 纵向受拉钢筋屈服与受压区轻骨料混凝上破坏同时发生时的相对界限受压区高度ξb应按下列公式计算:

注:当截面受拉区内配置有不同种类或不用预应力值的钢筋时,受弯构件的相对界限受压区高度应分别计算,并取其较小值。

5. 1. 5 纵向钢筋应力应按下列规定确定:

1 纵向钢筋应力宜按下列公式计算:

2 纵向钢筋应力也可按下列近似公式计算:

3 按公式(5.1.5-1)至公式(5.1.5-4)计算的纵向钢筋应力应符合下列条件:

5.2 受弯构件

5. 2. 1 受弯构件的正截面受弯承载力计算公式及有关限制条件应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 中有关条款执行,但其中矩形应力图的系数α1和相对界限受压区高度ξb、纵向钢筋应力σsi、σpi应按本规程第5.1节的有关规定确定。

5. 2. 2 矩形、T形和I形的截面的受弯构件,其受剪截面应符合下列条件:

5.2.3 不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:

5. 2. 4 矩形、T形和I形截面的一般受弯构件,当仅配置箍筋时,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:

对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)的独立梁,当按公式(5.2.4-1)计算时,应将公式(5.2.4-2)改为下列公式:

注:1. 对合力Npo引起的截面弯矩与外弯矩方向相同的情况,以及预应力轻骨料混凝土连续梁和允许出现裂缝的预应力轻骨料混土简支梁,均应取Vp=0;

2 对先张法预应力轻骨料混凝土构件,在计算合力Npo时,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第6.1.9条和第8.1.8条的规定考虑预应力钢筋传递长度的影响。

5.2.5 矩形、T形和I形截面的受弯构件,当配置箍筋和弯起钢筋时,其斜截面的受剪承载力应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第7.5节的有关规定计算,但其中Vcs、Vp应按本规程第5.2.4条的规定进行计算。

5.2.6 矩形、T形和I形截面的一般受弯构件,当符合下列公式的要求时:

均可不进行斜截面的受剪承载力计算,但应根据本规程第7.2.8条及国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.2.9条、第10.2.10条、第10.2.11条的有关规定,按构造要求配置箍筋。

5.3 受压构件

5. 3. 1 钢筋轻骨料混凝土轴心受压构件,当配置的箍筋符合构造要求时,其正截面受压承载力应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第7.3节的有关规定计算,但其中稳定系数φ应按表5.3.1采用。

注:表中lo为构件计算长度;b为矩形截面短边尺寸;d为圆形截面直径;i为截面的最小回转半径。

5. 3. 2 钢筋轻骨料混凝土轴心受压构件,当配置螺旋式或焊接环式间接钢筋时,不宜考虑间接钢筋对受压承载力的提高。

5.3.3 矩形和I形截面轻骨料混凝土偏心受压构件,以及沿截面腹部均匀配置纵向钢筋的矩形、T形或I形截面钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件,其正截面承载力计算,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第7.3.3~7.3.6条、第7.3.9~7.3.14条执行,但其中矩形应力图的系数α1、β1和相对界限受压区高度ξb应按本规程第5.1.3条、第5.1.4条确定。

5.3.4 矩形、T形和I形截面的钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件的受剪截面应符合本规程第5.2.2条的规定。

5.3.5 矩形、T形和I形截面的钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件,其斜截面受剪承裁力应符合下式规定:

计算截面的剪跨比应按下列规定取用:

5. 3. 6 矩形、T形和I形截面的钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件,当符合下列公式的要求时:

可不进行斜截面受剪承载力计算,但应根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.3.2条的规定,按构造要求配置箍筋。式中的剪跨比和轴向压力设计值应按本规程第5.3.5

条确定。

5.3.7 矩形截面双向受剪的钢筋轻骨料混凝土框架柱,其受剪截面应符合下列条件:

5. 3 . 8 矩形截面双向受剪的钢筋轻骨料混凝土框架柱,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:

5. 3. 9 矩形截面双向受剪的钢筋轻骨料混凝土框架柱,当符合下列要求时:

可不进行斜截面受剪承载力计算,但应根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.3.2条的规定,按构造要求配置箍筋。

框架柱沿x轴、y轴方向计算截面的剪跨比λx、λy,应按本规程第5.3.5条的规定确定。

5.4 受拉构件

5.4.1 轻骨料混凝土受拉构件的正截面承载力计算和有关限制条件,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 中有关条款执行,但其中矩形应力图的系数α1、β1和相对界限受压区高度ξb、纵向钢筋应力σsi、σpi应按本规程第5.1节的有关规定确定。

5.4.2 矩形、T形和I形截面的钢筋轻骨料混凝土偏心受拉构件的受剪截面应符合本规程第5.2.2条的规定。

5.4.3 矩形、T形和I形截面的钢筋轻骨料混凝土偏心受拉构件,其斜截面受剪承载力应符合下式规定:

当公式(5.4.3)右边的计算值小于

时,应取等于

时,应取等于

,且

,且

值不得小于

值不得小于

。

。5.5 受扭构件

5.5.1 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下,对hw/b≤6的矩形、T形和I形截面构件(图5.5.1),其截面应符合下列条件:

当hw/b≤4时,

注:当hw/b>6时,受扭构件的载面尺寸条件及扭曲截面承载力计算应符合专门规定。

5. 5. 2 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的构件(图5.5.1),当符合下式的要求时:

可不进行构件受剪扭承载力计算,但应根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.2.5条、第10.2.11条、第10.2.12条的规定,按构造要求配置纵向钢筋和箍筋,此时梁内

受扭纵向钢筋配筋率ρtl应符合本规程第7.2.7条的规定。

式中Npo ——计算截面上轻骨料混凝土法向预应力等于零时的纵向预应力钢筋及非预应力钢筋的合力,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第6.1.14条计算;当Npo>0.3fcAo时,取 Npo=0.3fcAo,此处,Ao为构件的换算截面面积。

5. 5. 3 矩形截面纯扭构件的受扭承载力应符合下列规定:

注:当ζ<1.7或epo>h/6时,不应考虑预加力影响项,而应按钢筋轻骨料混凝土纯扭构件计算。

5.5.4 T形和I形截面纯扭构件,可按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第7.6.3条、第7.6.5条的规定将其截面按腹板、受压翼缘、受拉翼缘划分为几个矩形截面,并分

别按本规程第5.5.3条进行受扭承载力计算。

5.5.5 在剪力和扭矩共同作用下的矩形截面剪扭构件,其受剪扭承载力应符合下列规定:

2 ) 受扭承载力

受扭承载力仍应按本规程公式(5.5.5-3)计算,但式中的βt应按公式(5.5.5-5)计算。

5. 5. 6 T形和I形截面剪扭构件的受剪扭承载力应按下列规定计算:

1 剪扭构件的受剪承载力,按本规程公式(5.5.5-1)与(5.5.5-2)或公式(5.5.5-4)与(5.5.5—5)进行计算,但计算时应将T及Wt分别以Tw及Wtw代替;

2 剪扭构件的受扭承载力,可根据本规程第5.5.4条的规定划分为几个矩形截面分别进行计算;腹板可按本规程公式(5.5.5-3)、公式(5.5.5-2)或公式(5.5.5-3)、公式(5.5.5-5)进行计算,但计算时应将T及Wt分别以Tw及Wtw代替;受压翼缘及受拉翼缘可按本规程第5.5.3条纯扭构件的规定进行计算,但计算时应将T及Wt分别以T′f及W′tf或Tf及Wtf代替。

5.5.7 在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的矩形、T形和I形截面的弯剪扭构件,可按下列规定进行承载力的简化计算:

1 当V≤0.3ftbho或V≤0.75ftbho/(λ+1)时,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和纯扭构件的受扭承载力分别进行计算;

2 当T≤0.15ftWt 时,可仅按受弯构件的正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力分别进行计算。

5. 5. 8 矩形、T形和I形截面弯剪扭构件的配筋计算以及相应的配置位置应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第7.6.12条的规定执行。

5.5.9 在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋轻骨料混凝土矩形截面框架柱,其受剪、受扭承载力应符合下列规定:

式中 λ——计算截面的剪跨比,按本规程5.3.5 条的规定确定。

以上2个公式中的βt值应按本规程公式(5.5.5-5)计算,ζ值应按本规程第5.5.3 条的规定确定。

5. 5. 10 在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋轻骨料混凝土矩形截面框架柱,当T≤(0.15ft+0.03N/A)Wt时,可仅按偏心受压构件的正截面受压承载力和框架柱斜截面受剪承载力分别进行计算。

5. 5. 11 在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋轻骨料混凝土矩形截面框架柱的配筋计算以及相应的配置应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 第7.6.15条的规定执行。

5.6 受冲切构件

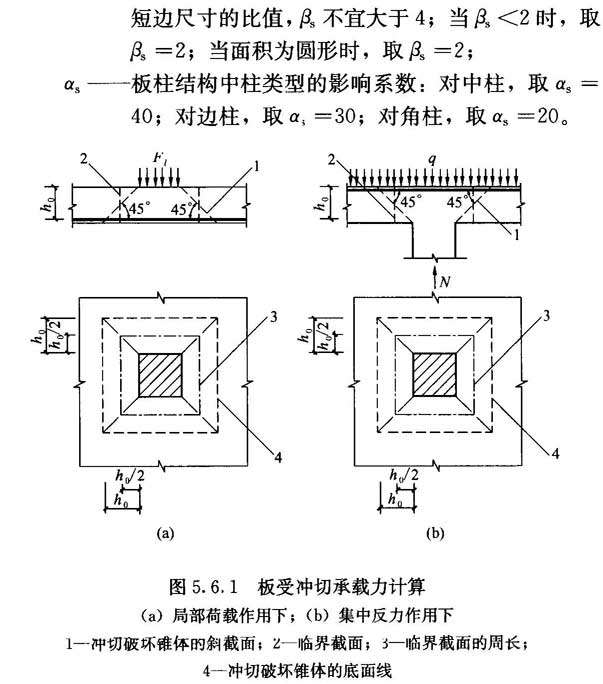

5. 6. 1 在局部荷载或集中反力作用下不配置箍筋或弯起钢筋的板,其受冲切承载力应符合下列规定(图5.6.1):

公式(5.6.1-1)中的系数η,应按下列两个公式计算,并取其中较小值:

式中

5. 6. 2 在局部荷载或集中反力作用下,当受冲切承载力不满足本规程第5.6.1条的要求且板厚受到限制时,可配置箍筋或弯起钢筋。此时,受冲切截面应符合下列条件:

配置箍筋或弯起钢筋的板,其受冲切承载力应符合下列规定:

1 当配置箍筋时

2 当配置弯起钢筋时

式中

板中配置的抗冲切箍筋或弯起钢筋,应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.1.10条的构造规定。

对配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面,尚应按本规程第5.6.1条的要求进行受冲切承载力计算。此时,um应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外0.5ho处的最不利周长。

注:当有可靠依据时,也可配置其他有效形式的抗冲切钢筋(如工字钢、槽钢、抗剪锚栓和扁钢U形箍等)。

5.7 局部受压构件

5.7.1 配置间接钢筋的轻骨料混凝土结构构件,其局部受压区的截面尺寸应符合下列要求:

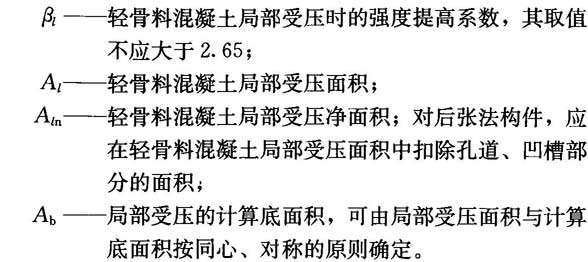

式中

5. 7. 2 当配置方格网事式或螺旋式间接钢筋且其核心面积Acor≥Al时(图5.7.2),局部受压承载力应符合下列规定:

当为方格网式配筋时(图5.7.2a) ,其体积配筋率ρv 应按下式计算:

此时,钢筋网两个方向上单位长度内钢筋截面面积的比值不宜大于1.5。

当为螺旋式配筋时(图5.7.2b),其体积配筋率ρv应按下式计算:

式中

间接钢筋应配置在图5.7.2所规定的高度h范围内,对方格网式钢筋,不应少于4片;对螺旋式钢筋,不应少于4圈。对柱接头,h不应小于15d,d为柱的纵向钢筋直径。

当在矩形截面内配置用于局部承压的螺旋箍筋时,沿截面周边配置的矩形箍筋宜加密。

.

6 正常使用极限状态验算

6.1 裂缝控制验算

6.1.1 钢筋轻骨料混凝土和预应力轻骨料混凝土构件,应根据本规程第4.1.2条的规定,按所处环境类别和结构类别确定相应的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值,受拉边缘应力或正截面裂缝宽度验算应符合下列规定:

1 一级——严格要求不出现裂缝的构件

在荷载效应的标准组合下应符合下列规定:

2 二级——一般要求不出现裂缝的构件

在荷载效应的标准组合下应符合下列规定:

在荷载效应的准永久组合下宜符合下列规定:

3 三级——允许出现裂缝的构件

按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度,应符合下列规定:

式中

注:对受弯和大偏心受压的预应力轻骨料混凝土构件,其预拉区在施工阶段出现裂缝的区段,公式(6.1.1-1)~(6.1.1-3)中的

6.1.2 在矩形、T形、倒T形和I形截面的钢筋轻骨科混凝土受拉、受弯和偏心受压构件及预应力轻骨料混凝土轴心受拉和受弯构件中,按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度(mm),可按下列公式计算:

式中

6. 1. 3 在荷载效应的标准组合下,钢筋轻骨料混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力或预应力轻骨料混凝土构件受拉区纵向钢筋的等效应力应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第8.1.3条计算,但宜将公式(8.1.3-3)和(8.1.3-5)中的内力臂系数由0.87改为0.85计算。

6.1.4 在荷载效应的标准组合和准永久组合下,抗裂验算边缘轻骨料混凝土的法向应力计算、预应力轻骨料混凝土受弯构件对截面上的轻骨料混凝土主拉应力和主压应力的验算应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第8.1.4条、第8.1.5条的有关规定。

6.2 受弯构件挠度验算

6. 2. 1 钢筋轻骨料混凝土和预应力轻骨料混凝土受弯构件在正常使用极限状态下的挠度,应按荷载效应标准组合并考虑荷载期作用影响的刚度B用结构力学方法进行计算。所求得的挠度计算值应符合本规程第4.1.2条的规定。刚度B应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第8.2.2条计算。

6.2.2 在荷载效应的标准组合作用下,受弯构件的短期刚度,可按下列公式计算:

1 钢筋轻骨料混凝土受弯构件

2 预应力轻骨料混凝土受弯构件

1)要求不出现裂缝的构件

2)允许出现裂缝的构件

式中

注:对预压时预压区出现裂缝的构件,Bs应降低10%。

6. 2. 3 荷载长期作用对挠度增大影响系数θ的取值和预应力轻骨料混凝土受弯构件在使用阶段的预加应力反拱值,应分别按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第8.2.5条 、第8.2.6条的规定确定。

.

7 构造及构件规定

7.1 构造规定

7. 1. 1 钢筋轻骨料混凝土结构伸缩缝的最大间距宜符合表7.1.1的规定。

注:1 装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数值取用;

2 框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;

3 当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;

4 现浇挑檐、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m。

7.1.2 对伸缩缝最大间距适当减小或适当增大的条件,宜按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第9.1节的相关规定执行。

7.1.3 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其轻骨料混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)应符合下列规定:

1 陶粒混凝土保护层厚度应与普通混凝土相同。

2 自燃煤矸石混凝土和火山渣混凝土的保护层厚度应符合下列要求:

1)一类环境下应与普通混凝土相同;

2)二类、三类环境下,保护层最小厚度应按普通混凝土的要求增加5mm。

7.1.4 轻骨料混凝土结构构件受拉钢筋的锚固长度la应按普通混凝土的受拉钢筋锚固长度乘以增大系数:对砂轻混凝土应取1.15,对全轻混凝土应取1.3。计算受拉钢筋锚固长度时,当轻骨料混凝土强度等级高于LC40时,轻骨料混凝土轴心抗拉强度设计值按LC40取值。

乘以增大系数后的受拉钢筋锚固长度不应小于300mm。

7.1.5 当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于本规程第7.1.4条规定的受拉锚固长度的0.7倍。

7.1.6 轻骨料混凝土构件中的纵向受力钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第9.4节的规定,且在任何情况下纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于350mm,纵向受压钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于250mm。

7.1.7 钢筋轻骨料混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第9.5.1条的规定确定。当轻骨料混凝土强度等级为LC50及以上时,受压构件全部纵向钢筋最小配筋率应按上述规定增大0.1%。

7. 1. 8 对先张法预应力轻骨料混凝土构件,预应力钢筋端部周围的混凝土应采取下列加强措施:

1 对单根配置的预应力钢筋,其端部宜设置长度不小于200mm且不少于5圈的螺旋筋;当有可靠经验时,亦可利用支座垫板上的插筋代替螺旋筋,但插筋数量不应少于4根,其长度不宜小于120mm;

2 对分散布置的多根预应力钢筋,在构件端部15d(d为预应力钢筋的公称直径)范围内应设置与预应力钢筋垂直的钢筋网,钢筋网间距不宜大于50mm;

3 对采用预应力钢丝配筋的薄板,在板端150mm范围内应适当加密横向钢筋,且不宜少于3跟。

7.1. 9 后张法预应力轻骨料混凝土构件的构造应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第9.6节的相关规定。

7.1.10 轻骨料混凝土叠合板应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.6节的有关规定。轻骨料混凝土压型钢板组合楼板应符合国家现行标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的有关规定。

7.2 构架规定

7.2.1 简支板或连续板的下部纵向受力钢筋伸人支座的锚固长度不应小于6d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸人支座的锚固长度宜适当增加。

7.2.2 钢筋轻骨料混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋,其伸人梁支座范围内的锚固长度las(图7.2.2)应符合下列规定:

如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不符合上述要求时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋端部焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。

注:对轻骨料混凝土强度等级为LC25及以下的简支梁和连续梁的简支端,当距支座边1.5h范围内作用有集中荷载,且V>0.6ftbho时,对带肋钢筋宜采取附加锚固措施,或取锚固长度las≥20d。

7.2.3 钢筋轻骨料混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断。当必须截断时,应符合下列规定:

1 当V≤0.6ftbho时,应延伸至正截面受弯承载力计不需要该钢筋的截面以外不小于25d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;

2 当V>0.6ftbho时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于ho且不小于25d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与ho之和。

3 若按上述规定确定的截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的载面以外不小于1.3ho且不小于25d处断截,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的延伸长度不应小于1.2la与1.7ho之和。

7.2.4 在钢筋轻骨料混凝土悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于15d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按本规程第7.2.6条规定的弯起点位置向下弯折,并应按本规程第7.2.5条的规定在梁的下边锚固。

7.2.5 在轻骨科混凝土梁中,宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋。

当采用弯起钢筋时,其弯起角宜取45°或60°;在弯起钢筋的弯终点外应留有平行于梁轴线方向的锚固长度,在受拉区不应小于25d,在受压区不应小于15d,此处,d为弯起钢筋的直径;梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起,顶层钢筋中的角部钢筋不应弯下。

7.2.6 在轻骨料混凝土梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面之前,但弯起钢筋与梁中心线的交点应位于不需要该钢筋的截面之外(图7.2.6);同时,弯起点与按计算充分利用该钢筋的截面之间的距离不应小于ho/2。

当按计算需要设置弯起钢筋时,前一排(对支座而言)的弯起点至后一排的弯终点的距离不应大于本规程表7.2.8中V>0.6ftbho+0.04Npo一栏规定的箍筋最大间距。

弯起钢筋不应采用浮筋。

7.2.7 梁内受扭纵向钢筋的配筋率ρtl应符合下列规定:

7. 2. 8 梁中箍筋应符合下列规定:

1 梁中箍筋的最大间距宜符合表7.2.8的规定,当V>0.6ftbho+0.04Npo时,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))尚不应小于0.24ft/fyv;

2 梁中箍筋尚应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.2.10条的有关规定。

7. 2. 9 柱中纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,但不宜大于32mm,且全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%。

7. 2. 10 框架梁柱节点的钢筋构造应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.4节的规定,但与下列规定相关的内容应按本规程执行:

1 纵向受拉钢筋的锚固长度la应符合本规程第7.1.4条的规定;

2 对通过中间节点或中间支座的框架梁或连续梁的下部纵向钢筋,当计算中不利用该钢筋的强度时,其深入节点或支座的锚固长度应符合本规程第7.2.2条中V>0.6ftbho时的规定。

7. 2.11 钢筋轻骨料混凝土剪力墙的受剪截面应符合下列条件:

7. 2. 12 钢筋轻骨料混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:

当剪力设计值V不大于公式(7.2.12)中右边第一项时,水平分布钢筋应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.5.10~10.5.12条的构造要求配置。

7. 2. 13 钢筋轻骨料混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应符合下列规定:

当上式右边的计算值小于

时,取等于

时,取等于

。

。式中N与剪力设计值V相应的轴向拉力设计值;

λ——计算截面的剪跨比,按本规程第7.2.12条取用。

7. 2. 14 钢筋轻骨料混凝土剪力墙中的洞口连梁,其正截面受弯承载力可按本规程第5.2节计算。

剪力墙洞口连梁的受剪截面应符合本规程第5.2.2条的规定,斜截面受剪承载力宜符合下列规定:

7. 2. 15 剪力墙配筋构造应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第10.5.8~10.5.15条的有关规定。

.

8 轻骨料混凝土结构构件抗震设计

8.1 一般规定

8. 1. 1 有抗震设防要求的钢筋轻骨料混凝土和预应力轻骨料混凝土结构构件,除应符合本规程第1章至第7章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。

8.1.2 考虑地震作用组合的轻骨料混凝土结构构件,其正截面抗震承载力应按本规程第5章的规定计算,但在承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE,γRE应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.1.6条确定。

8.1.3 现浇轻骨料混凝土房屋应根据设防烈度、结构类型、房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

丙类建筑的抗震等级应按表8.1.3确定;其他设防类别的建筑,应按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001 第3.1.3条调整设防烈度,再按表8.1.3确定抗震等级。

注:1 建筑场地为I类时,除6度设防外,应允许按本地区设防烈度降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低,

2 框架-剪力墙结构,当按基本振型计算地震作用时,若框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,框架部分应按表中框架结构相应的抗震等级设计;

3 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。

8. 1. 4 抗震设防烈度为8度的地区,轻骨料混凝土房屋宜选用剪力墙结构。

8.1.5 有抗震设防要求的轻骨料混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头,除应符合本规程第7章的有关规定外,尚应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.1.7条的规定,其中纵向受拉钢筋的锚固长度la应符合本规程第7.1.4条的规定。

8.2 材料

8.2.1 有抗震设防要求的轻骨料混凝土结构的轻骨料混凝土强度等级应符合下列要求:

1 设防烈度为8度时不宜超过LC45;

2 一级抗震等级的结构构件轻骨料混凝土强度等级不应低于LC25;对二、三、四级抗震等级的结构构件,轻骨料混凝土强度等级不应低于LC20。

8. 2. 2 有抗震设防要求的轻骨料混凝土结构构件,其轻骨料的强度标号不宜低于30MPa。

注:轻骨料的强度标号按国家标准《轻集料及其试验方法》GB/T17431—1998的有关规定确定。

8.3 框架梁、框架柱及节点

8.3.1 考虑地震作用组合的框架梁,当跨高比lo/h>2.5时, 其受剪截面应符合下式规定:

式中 Vb——框架梁端剪力设计值,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.3.2 条的规定计算;

γRE——承载力抗震调整系数,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.1.6 条的规定采用。

8. 3. 2 考虑地震作用组合的矩形、T形和I形截面的框架梁,其斜截面受剪承载力应符合下列规定:

1 一般框架梁

2 集中荷载作用下(包括有多种荷载,其中集中荷载对节点边缘产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)的框架梁

式中 λ——计算截面的剪跨比,可取λ=a/ho,α,

8. 3. 3 考虑地震作用作何的框架柱其受剪截面应符合下列规定:

剪跨比λ>2的框架柱

剪跨比λ≤2的框架柱

式中 Vc——框架柱的剪力设计值,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.4.4条的规定计算。

8. 3. 4 考虑地震作用组合的框架柱的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:

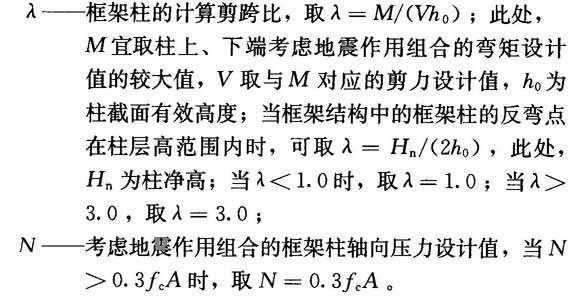

式中

8. 3. 5 当考虑地震作用组合的框架柱出现拉力时,其斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:

当上式右边括号内的计算值小于

时,应取

时,应取

且

且

不应小于0.36ftbho。

不应小于0.36ftbho。式中 N——考虑地震作用作何的框架柱轴向拉力设计值。

8. 3. 6 一、二、三级抗震等级各类构件的框架柱其轴压比N/(fcA)不宜大于表8.3.6的限值,对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,柱轴压比限值应适当减小。

注: 1 轴压比N/(fcA)指考虑地震作用组合的框架柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值;对不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值;

2 当混凝土强度等级为LC50及以上时,轴压比限值宜按表中数值减小0.05;

3 剪跨比λ≤2的框架柱,其轴压比限值应按表中数值减小0.05;剪跨比λ<1.5的框架柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;

4 沿柱全高采用井字复合箍,且箍筋间距不大于lOOmm、肢距不大于200mm、直径不小于12mm时,轴压比限值可按表中数值增加0.05;箍筋的体积配筋率均应按本规程第8.3.7条确定;

5 当柱截面中部设置由附加纵向钢筋形成的芯柱,且附加纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%时,其轴压比限值可按表中数值增加0.05。此项措施与注4的措施同时采用时,轴压比限值可按表中数值增加0.10。

8. 3. 7 框架柱的钢筋配置、箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.4.12条、第11.4.17条要求,并应符合下列规定:

1 计算柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率时,如轻骨料混凝土强度等级低于LC35,轻骨料混凝土轴心抗压强度设计值按LC35取值;

2 当轻骨料混凝土强度等级为LC50及以上时,箍筋宜采用复合箍;当轴压比不大于0.5时,其加密区的最小配箍特征值宜按该规范表11.4.17中数值增加0.02;当轴压比大于0.5时,宜按该规范表11.4.17中数值增加0.03。

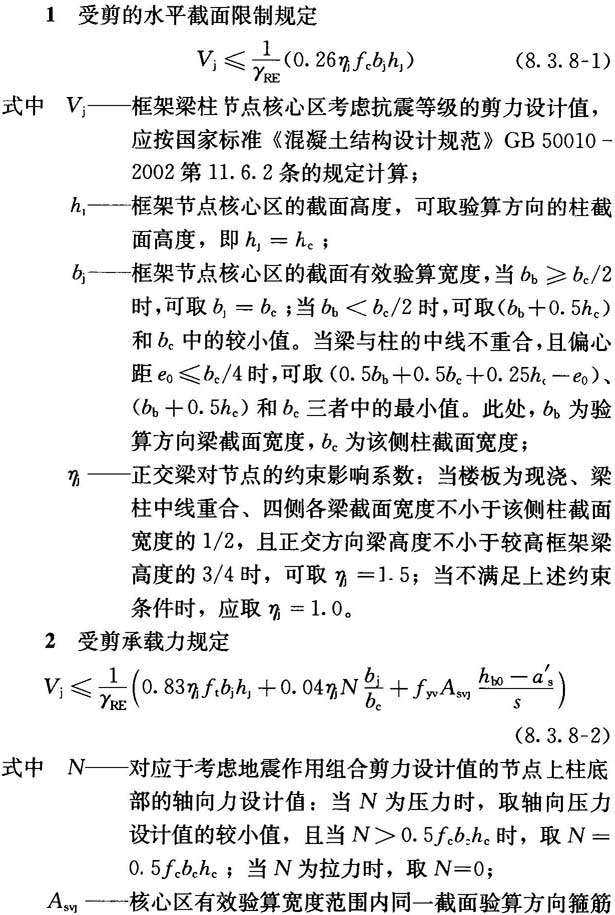

8.3.8 一、二级抗震等级的框架应进行节点核心区抗震受剪承载力计算。三、四级抗震等级的框架节点核心区可不进行计算,但应符合抗震构造措施的要求。框架梁柱节的受剪承载力计算及构造应符合下列规定:

3 对一、二级抗震等级,框架中间层的中间节点处,梁内贯穿中柱的每根纵向钢筋直径不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/25;框架顶层中间节点处,贯穿顶层中柱的梁上部纵向钢筋直径不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/30。当采取可靠的机械锚固措施时,可适当放宽。

8. 3. 9 预应力轻骨料混凝土框架梁的抗震设计应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.8节的有关规定。

8.4 剪力墙

8. 4. 1 考虑地震作用组合的剪力墙的受剪截面应符合下列规定:

当剪跨比λ>2.5时

当剪跨比λ≤2.5时

式中 Vw——剪力墙的剪力设计值,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.7.3条的规定设计。

8. 4. 2 考虑地震组合作用的剪力墙在偏心受压时的斜截面抗震受剪承载力,应符合下列规定:

式中 N——考虑地震作用组合的剪力墙轴向压力设计值中的较小值;当N>0.2fcbh时,取N=0.2fcbh;

λ——计算截面处的剪跨比:λ=M /(Vho);当λ<1.5时,取λ=1.5,当λ>2.2时,取λ=2.2;此处,M为与剪力设计值V对应的弯矩设计值,当计算截面与墙底之间的距离小于ho/2时,λ应按距墙底ho/2处的弯矩设计值与剪力设计值计算。

8. 4. 3 剪力墙在偏心受拉时的斜截面抗震受剪承载力,应符合下列规定:

当公式(8.4.3)右边方括号内的计算值小于

式中 N——考虑地震作用组合的剪力墙轴向拉力设计值中的较大值;

λ——计算截面处的剪跨比,按本规程第8.4.2条取用。

8. 4. 4 剪力墙洞口连梁的承载力应符合下列规定:

1 连梁的正截面抗震受弯承载力应按本规程第5章的规定计算,但公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE。

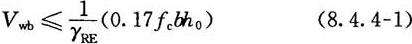

2 连梁的受剪截面应符合下列规定:

跨高比

跨高比

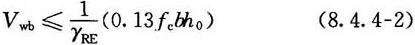

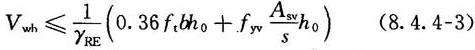

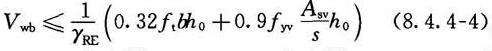

3 连梁的斜截面抗震受剪承载力应符合下列规定:

跨高比

跨高比

式中ln——连梁的净跨;

Vwb——连梁的剪力设计值,应按国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.3.2条对框架梁的规定计算。

4 对一、二级抗震等级各类结构中的剪力墙连梁当跨高比ln/h≤2.0且连梁截面宽度不小于200mm时,除普通箍筋外,宜另设斜向交叉构造钢筋。

5 对一、二级抗震等级筒体结构内筒及核心筒连梁,当其跨高比不大于2且截面宽度不小于400mm时,宜采用斜向交叉暗柱配筋,全部剪力由暗柱纵向钢筋承担,并应按框架梁构造要求设置箍筋。

8.4.5 剪力墙端部设置的约束边缘构件的构造措施应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010—2002 第11.7.15条的规定。当轻骨料混凝土强度为LC55、LC60时,一、二级抗震等级的剪力墙约束边缘构件配箍特征值λv应按该规范表11.7.15所列数据增加0.02。

.

9 施工及验收

9.1 一般规定

9. 1. 1 轻骨料混凝土结构的施工,除应符合本章规定外,尚应符合国家现行标准《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51等的有关规定。

轻骨料混凝土结构混凝土分项工程、子分部工程的验收,除应符合本章规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

9.1.2 轻骨料进场时,应提供出厂检验报告和最近一次的型式检验报告,并按现行国家标准《轻集料及其试验方法》GB/T 17431的要求进行复验。

9.1.3 轻骨料进场时,应按品种、种类、密度等级和质量等级分批检验。陶粒每200m³为一批,不足200m³时也作为一批;自燃煤矸石和火山渣每100m³为一批,不足100m³时也作为一批。检验项目应包括颗粒级配、堆积密度、筒压强度和吸水率。对自燃煤矸石,尚应检验其烧失量和三氧化硫含量。

9.1.4 轻骨料的运输和堆放应符合下列要求:

1 轻骨料应按不同品种分批运输和堆放;

2 轻粗骨料运输和堆放时应保持颗粒混合均匀,减少离析。采用自然级配时,堆放高度不宜超过2m,并应防止有害物质混入;

3 轻砂在堆放和运输时,宜采取防雨措施,并应防止风刮飞扬。

9.1.5 轻粗骨料在使用前的预湿处理应符合下列要求:

1 对泵送施工,应充分预湿;对非泵送施工,可根据工程情况确定预湿程度;

2 对吸水率不大于5%的轻骨料,当有可靠经验时,可不进行预湿;

3 当气温低于5℃时,不宜进行预湿;

4 拌制轻骨料混凝土之前,预湿的轻骨料宜采取表面覆盖、充分沥水等措施。

9.1.6 对后张法预应力轻骨料混凝土大型结构构件,在预应力张拉前,宜根据实测的自然状态下轻骨料混凝土表观密度、抗压强度和弹性模量验算、调整张拉控制应力。

9.2 施工控制

9.2.1 结构用砂轻混凝土配合比设计宜采用绝对体积法,也可采用松散体积法;全轻混凝土配合比设计宜采用松散体积法。

9.2.2 轻骨料混凝土的生产单位应自检轻粗骨料的堆积密度、表观密度及轻骨料混凝土湿表观密度,自检宜符合下列规定:

1 轻骨料进场时,堆积密度每30m³、表观密度每lOOm³检查一次;

2 在批量拌制轻骨料混凝土前,检查轻骨料在面干状态下的表观密度;

3 轻骨料混凝土拌制过程中,混凝土湿表观密度每40m³检查一次。若实测湿表观密度超过目标值土50kg/m³时,应查找原因并作调整;

4 雨天施工或发现拌合物稠度反常时,应进行检查。

9.2.3 泵送轻骨料混凝土宜采用砂轻混凝土,并宜掺加粉煤灰等矿物掺合料。胶凝材料总量不宜少于350kg/m³。

9.2.4 轻骨料混凝土拌合物必须采用强制式搅拌机搅拌。

9.2.5 拌合物在运输中应采取措施减少坍落度损失和防止离析。若发生明显的坍落度损失时,可在卸料前掺入适量减水剂进行二次拌合,但不得二次加水;若发生明显离析时,可在卸料前掺入适量增黏剂进行二次拌合。

当用搅拌运输车运送轻骨料混凝土拌合物时,在卸料前滚筒应高速旋转,时间宜大于10s。

9.2.6 拌合物从搅拌机卸料起到浇入模内止的延续时间不宜超过45min。

9.2.7 泵送轻骨料混凝土拌合物入泵时的坍落度值应根据泵送的高度、轻骨料的吸水特性和表面特性选用,宜控制在150~200mm的范围内。

泵送轻骨料混凝土在实际泵送前应进行试泵,在泵送施工时应采取措施降低泵送阻力。

9.2.8 轻骨料混凝土拌合物浇筑时倾落的自由高度不应超过1.5m。当倾落高度大于1.5m时,应加串筒、斜槽、溜管等辅助工具。

9.2.9 轻骨料混凝土拌合物宜采用机械振捣成型。对流动性大、能满足强度要求的塑性拌合物,可采用插捣成型;当有充分试验依据时,可采用免振捣自密实轻骨料混凝土;用干硬性轻骨料混凝土拌合物浇筑构件时,应采用振动台或表面加压成型。轻骨料混凝土宜以轻骨料略有上浮作为振捣密实的标志。

9.2.10 当柱的轻骨料混凝土强度等级高于梁、板,或柱和梁、板分别采用普通混凝土和轻骨料混凝土时,混凝土的接缝应设置在梁、板中,接缝至柱边的距离不应小于梁、板高度。

9.2.11 当预湿轻骨料含水率不低于其24h吸水率时,混凝土应在受冻前停止浇筑,或采取防冻措施。

9.2.12 轻骨料混凝土浇筑成型后应及时覆盖和保湿养护。

9.3 质量验收

9.3.1 轻骨料混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件轻骨料混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:

1 每拌制100盘且不超过lOOm³的同配合比的轻骨料混凝土,取样不得少于一次;

2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次:

3 当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的轻骨料混凝土每200m³取样不得少于一次;

4 每一楼层、同一配合比的轻骨料混凝土,取样不得少于一次;

5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

9. 3. 2 当设计提出耐久性要求时,应对轻骨料混凝土的耐久性进行检验。具体检验项目和试件的数量可由设计、施工和监理单位商定。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。